Collections CQ/Panorama XP

«Filmer, performer», c'est sous cette formulation simple que nous vous présentons notre troisième édition du symposium consacré au cinéma expérimental. Cette forme est en effet très régulièrement tributaire de la performance, même si celle-ci est produite en amont de la projection des films. Nous proposons ainsi des performances en direct où le medium filmique est retravaillé, trituré, rendu à sa vive expressivité. Quelques interventions d'ordre plus général (le cinéma expérimental au Québec, l'expérimentation vidéo au féminin, panorama du cinéma expérimental canadien actuel) complètent la programmation.

Avec la collaboration de Double négatif, Panorama cinéma, La lumière collective et Hors champ.

Double programme explorant quelques propositions méconnues issues de nos collections (Letarte ; Cholakian) ainsi que la production récente de films expérimentaux au Québec et au Canada.

En présence des cinéastes

Ce film sélectionné au festival d'Annecy en 1960, réalisé par le réalisateur et plasticien Jean Letarte (1933-2021), constitue une contribution étonnante à l'histoire du cinéma d'animation expérimental québécois et canadien. Porté par un texte de Lucile Durand (future Louky Bersianik, autrice de L'euguélionne), narré par un jeune Marcel Sabourin, ce film totalement indépendant, reposant sur des techniques mixtes dont l'animation de sel, a été oublié pendant soixante ans. Première projection de la version restaurée par la Cinémathèque québécoise.

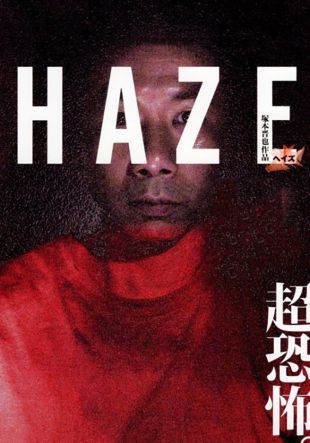

Alors qu'il attend en vain l'appel d'un producteur, un jeune scénariste sombre dans une sorte de délire paranoïaque.

Sans contredit l'un des films expérimentaux québécois les plus marquants de la décennie 1970. On a avec justesse qualifié cette oeuvre à l'esthétique expressionniste de kafkaïenne, l'adjectif soulignant la capacité des deux cinéastes d'évoquer l'angoisse et la folie, le sentiment d'enfermement et le repli sur soi. Détail important : le scénario écrit par le personnage s'intitule The Basement, qui est aussi le titre d'un autre film de Cholakian réalisé en 1974. (Marcel Jean, Dictionnaire des films québécois)

Les gestes automatiques de la vie dans une banlieue industrielle étrangement vide.

Les doigts saisissent les preuves de vol tombées au sol ; ils les placent et les tracent pour créer une lumière aviaire.

Tiré de films Super 8 conservés dans les archives personnelles des artistes ainsi que d'images amateurs 8 mm trouvées, Events in the Tunnel présente un abrégé absurde de l'histoire coloniale du Canada, définie par ce grand cliché colonial qu'est le voyage en train à travers le pays. Dans le vide transitoire d'un tunnel ferroviaire, nous sommes témoins des paradigmes familiers des 19e et 20e siècles de la conformité de la classe moyenne blanche, représentés par des images de voyage, de divertissement et de vie domestique, la culture canadienne étant incarnée par une représentation chimérique du peintre Tom Thomson du début du 20e siècle.

En ce lieu, le souvenir ne consiste pas seulement en un fragment du passé qui nous ramène dans le temps, mais en quelque chose de tangible qui fait de nous qui nous sommes à cet instant.

[Être] était une friperie, puis un espace de projection « underground » dans le quartier Mile-End de Montréal. L'espace présentait comme attraction principale des objets ramassés les soirs de sortie des poubelles et accumulés depuis de nombreuses années par les propriétaires-conservateurs Alek Gruszczynski et Ewa Zbroch. Être à l'intérieur de [Être], c'était se retrouver hermétiquement clos avec une prolifération d'objets, et des objets contenant des objets, une accumulation de choses et de surfaces et de parfums qui activent invariablement tous les sens. Tourné au sous-sol et au rez-de-chaussée de [Être] juste avant qu'il ne ferme définitivement ses portes, ce film donne la sensation d'être à l'intérieur d'un espace qui fonctionnait comme l'une des nombreuses valises qui en recouvraient un mur entier. Comme [Être] lui-même, ce film est une célébration de la folie des objets.

![[Être]](/workspace/uploads/films/capture-d-ecran-2023-05-24-082858-fr-1684931594.png)

En 2000, L'Union internationale pour la conservation de la nature déclare l'extinction officielle du Oʻo de Kauai. De cet oiseau endémique de l'île hawaïenne éponyme, il ne reste qu'un chant enregistré par l'ornithologue David Boynton. Entre les territoires et les cimes, j'espère retrouver la trace des oiseaux disparus.

Nous regardons, nous touchons, nous tissons parfois des liens, et parfois nous avançons à tâtons et à l'aveuglette.