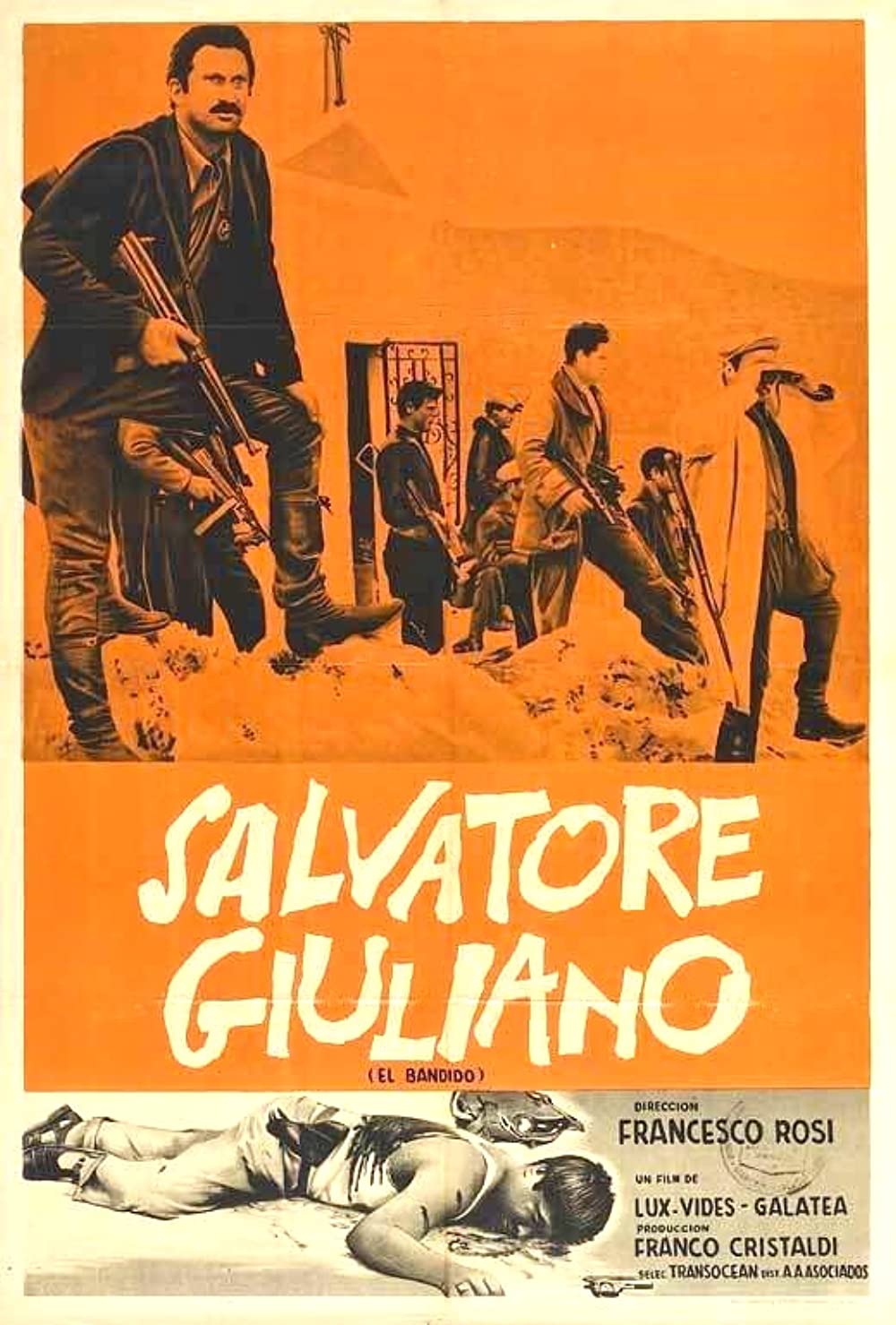

Salvatore Giuliano

En ouverture de cycle, une conférence d'un historien de la mafia donne le ton. Quels rapports le cinéma entretient-il avec une certaine mythologie de la mafia ? Jusqu'à quel point il s'en détache ou la représente sous ses apprêts les plus complexes et troubles ? La réponse en quatorze films.

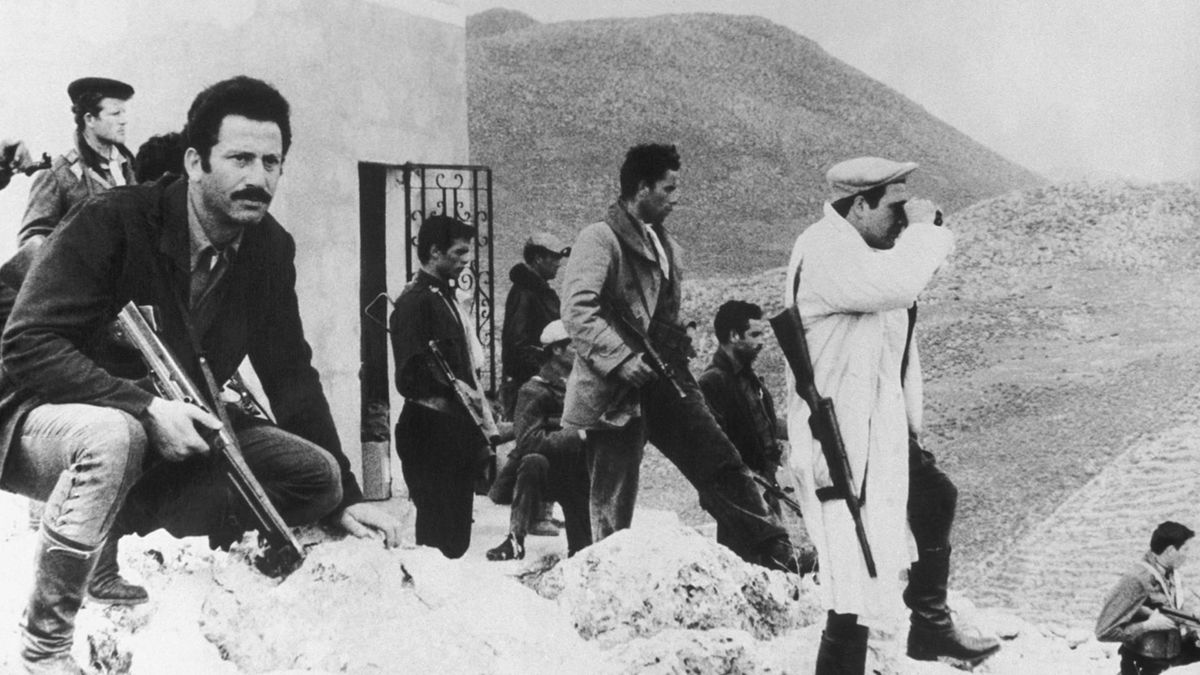

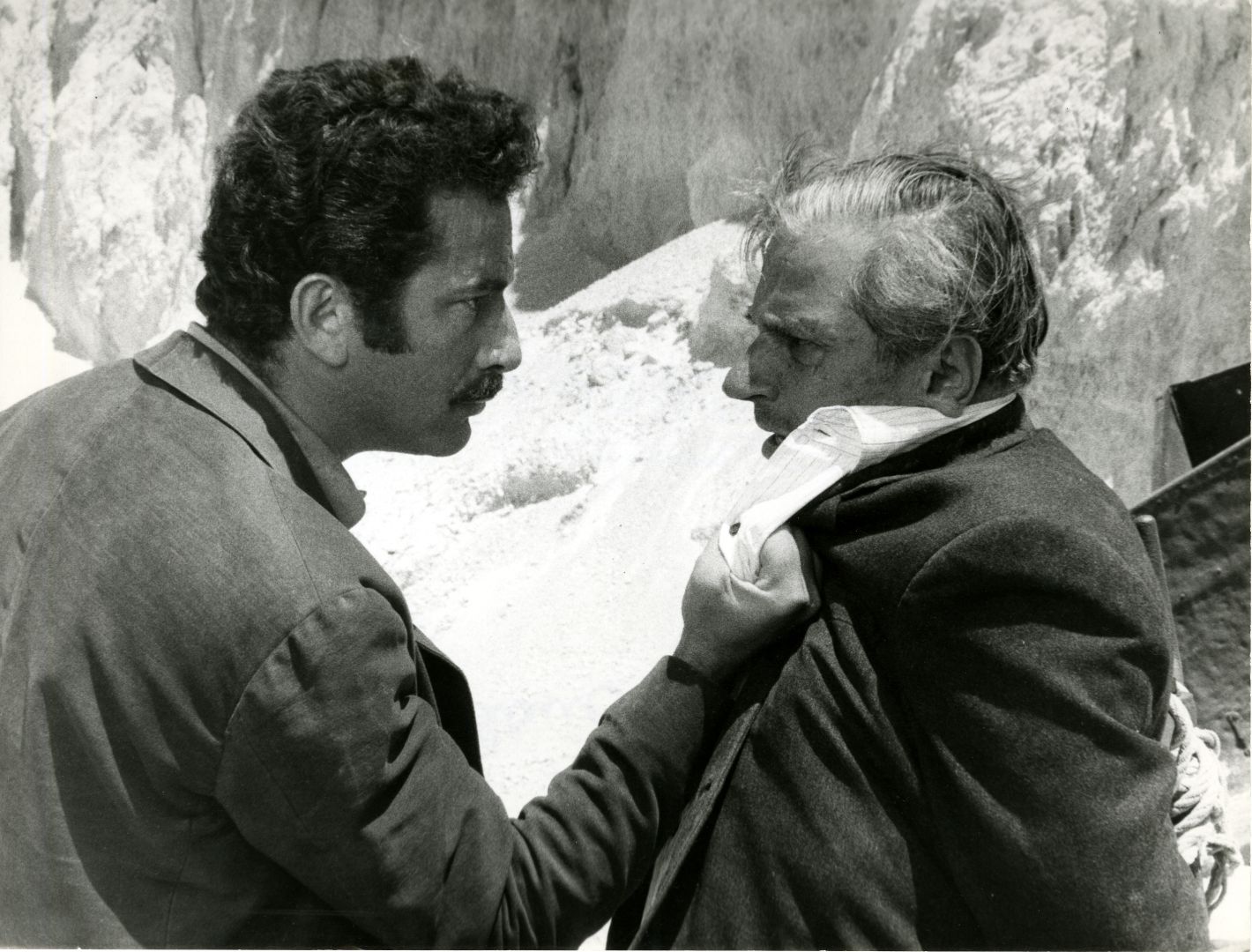

Juillet 1950 en Sicile, le corps criblé de balles du fameux bandit italien Salvatore Giuliano est retrouvé. Adulé par certains et détesté par d’autres, Giuliano est une figure complexe et le film souhaite montrer, par l’entremise de nombreux retours en arrière, comment son meurtre s’inscrit dans un contexte social et politique particulier.

Francesco Rosi

Après avoir étudié le droit pendant la Seconde Guerre mondiale, le Napolitain Francesco Rosi exerce diverses activités dans les années 1940 : illustration de livres pour enfants, feuilletons radiophoniques, pièces de théâtre auprès d’Ettore Giannini... Il débute sa carrière au cinéma en tant qu’assistant-réalisateur de Luchino Visconti pour La terre tremble (1948). Après plusieurs contributions comme scénariste, il réalise ses premiers films à la fin des années 1950. Mais c’est avec Salvatore Giuliano (1961) que le cinéaste affine son style et se fait connaître au-delà des frontières. Il adopte une méthode proche de l’enquête, partant de figures historiques et d’une recherche poussée pour livrer ses analyses politiques. Rosi a souvent travaillé avec des écrivains, en particulier Tonino Guerra (Les hommes contre, L’affaire Mattei, Lucky Luciano, Cadavres exquis). Outre son Mezzogiorno natal, , il a également fait du monde hispanique une source d’inspiration : en témoignent Le moment de la vérité, Carmen ou Chronique d’une mort annoncée.