CinémaAndy Warhol, apologie de la surface

« Si vous voulez tout savoir d’Andy Warhol, ne regardez que la surface : celle de mes peintures, de mes films et la mienne, et me voilà. Il n’y a rien derrière ». - Entretien avec Gretchen Berg, 1967.

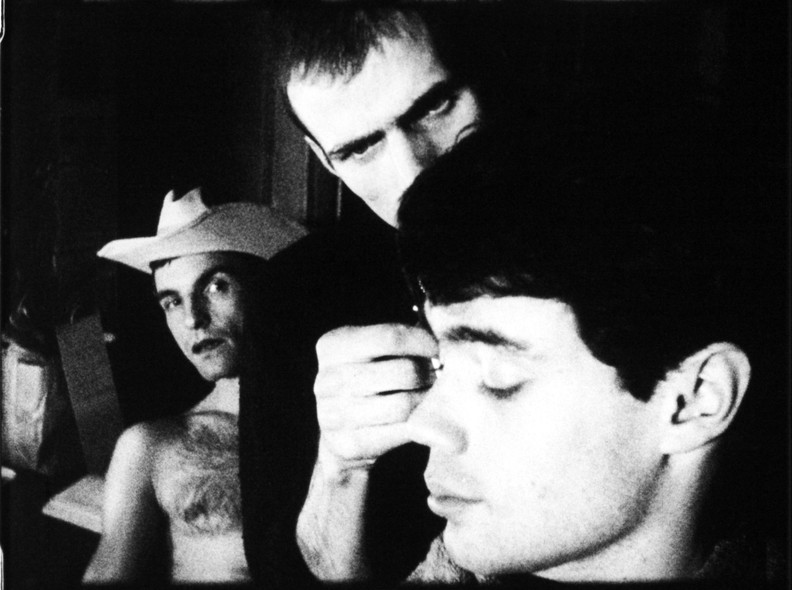

Andy Warhol, “Velvet Underground in Boston”, 1967 © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, un musée du Carnegie Institute

À partir du début des années 1960, Andy Warhol commence à réaliser des films en parallèle de son activité de plasticien. Même s’il n’en fera rien, il envisage même alors d’abandonner la peinture : « Je pourrais faire deux choses à la fois mais les films sont plus excitants », affirme-t-il à Gretchen Berg. Le cycle que nous présentons ce mois-ci en collaboration avec le MAC témoigne de l’évolution de la démarche de Warhol cinéaste – ou peut-être plutôt « capteur d’images ».

Son passage au film se fait dans le contexte artistique bouillonnant du New-York des années 1960. La toute jeune artiste et réalisatrice Barbara Rubin présente Warhol à Jonas Mekas. Ce dernier l’encourage dès ses premiers films et devient un ami proche (avec une intuition visionnaire, c’est à nouveau Rubin qui fera découvrir le Velvet Underground à Warhol). Cinéastes underground et artistes gravitent dans le loft de Mekas, qui devient à partir de 1962 le quartier général de la Filmmakers’ Cooperative aussi bien qu’un lieu de création et de rencontres. Deux ans après y avoir projeté ses premiers films, Warhol fonde un équivalent de ce lieu à sa convenance avec la Factory.

Mekas partage dans la revue Trafic, en 2000, quelques souvenirs éclairants: « Ses films me semblaient passionnants alors que presque tout le monde les trouvait ridicules. Il est arrivé dans le cinéma comme un souffle d’air pur, une brise rafraîchissante. Il nous a tous fait réfléchir à ce que représentait vraiment le cinéma, là, en 1963. Nous ne pouvions pas rester indifférents devant ses films ». C’est là l’un des enjeux de la représentation chez Warhol : provoquer quelque chose avec son contraire; faire voir le cinéma en l’effaçant, susciter l’intérêt à travers l’ennui, ou la réflexion via la superficialité.

Andy Warhol, Mario Banana No. 2, 1964 © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, un musée du Carnegie Institute.

Kiss, Haircut et Mario Banana II sont représentatifs des premières explorations de l’artiste avec une caméra, caractérisées par leur procédé simplifié à l’extrême et de leur façon de prendre au pied de la lettre et de pousser à l’extrême ce que l’on attend du cinéma : imiter la vie, créer et mettre en scène des vedettes, exacerber le désir et exagérer en tout. Le fameux baiser hollywoodien devient ainsi dans Kiss une épopée à part entière, qui brouille les limites entre le réel et le cinéma.

En réduisant au minimum le dispositif et les choix de mise en scène – avec un cadre, un objet ou une action – Warhol rend le procédé cinématographique si volontairement transparent qu’on ne voit plus que ça, ce qui nous force à regarder autrement ce qui semble évident, comme une coupe de cheveux. En forçant la perception de l’image dans sa durée, de façon parfois radicale, Warhol la vide des significations et enjeux que le public a le réflexe d’y projeter. La voilà toute neuve – « plate », pour reprendre un mot qu’il affectionnait. C’est dans cet état d’esprit qu’il commente d’ailleurs les « films américains » : « Je les trouve très bien, très clairs, leur surface est formidable. Ils n’ont vraiment pas grand-chose à dire et c’est pour ça qu’ils sont si bons ».

À travers l’ennui, Warhol dit vouloir amener le public à « s’habituer à lui-même ». Et il n’exige pas de lui une attention solennelle, clamant qu’il est tout à fait possible de faire autre chose en regardant un de ses films, de ne pas toujours y être attentif. En perpétuel dialogue avec la société de consommation, Warhol anticipe ainsi sur l’idée toujours plus actuelle de l’image à consommer, disponible de façon toujours plus illimitée pour « s’occuper » : occuper la surface, embrasser le vide, passer le temps – si possible de façon agréable. Mario Banana, dans lequel l’acteur Mario Montez se délecte langoureusement d’une banane, est en quelque sorte un petit traité sur la question.

Andy Warhol, Haircut, 1963 © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, un musée du Carnegie Institute.

Andy Warhol, Outer and Inner Space, 1965 © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, un musée du Carnegie Institute.

« Ce sont des films expérimentaux. Je les appelle comme ça parce que je ne sais pas ce que je fais » : ce constat teinté d’humour et de provocation sur son propre cinéma inscrit Warhol dans la lignée des artistes du XXe siècle qui ont remis en cause la définition et la place de l’art. Bien qu’elle soit à nuancer chez Warhol, cette revendication du « n’importe quoi » évoque Fluxus, dont il apprécie notamment l’initiateur, George Maciunas. Ce mouvement collectif, né au début des années 1960, mène une réflexion sur l’anti-art, revendique les influences de Dada ou de John Cage et réunit des artistes comme Joseph Beuys ou La Monte Young. Mekas raconte que c’est d’ailleurs peu après avoir vu et adoré une performance de ce dernier, la variation d’une seule note sur plusieurs heures, que Warhol a réalisé Sleep, équivalent cinématographique d’une note tenue des heures. Warhol partage ainsi avec le mouvement Fluxus certains éléments, tout en les ayant explorés à sa manière propre : le rapport au hasard, le goût de la performance, le sens de la dérision, le jeu avec la sérialité et la dimension mercantile des œuvres (rejetée d'habitude par les artistes expérimentaux), ou encore l’héritage de Marcel Duchamp et de ses ready made…

Andy Warhol, The Velvet Underground and Nico, 1966 © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, un musée du Carnegie Institute.

Dans cet état d’esprit, le moindre effort souvent revendiqué par Warhol exclut en théorie le montage (« trop fatigant »), mais celui-ci n’est pourtant pas absent de son œuvre filmique et y prend même de plus en plus de place. En témoignent les différentes occurrences du principe de variation et répétition qu’il explore : l’agencement (aléatoire et infini) des différentes bobines de Kiss; les projections simultanées de Outer and Inner Space (son premier film en double écran); ou les projections live de l’Exploding Plastic Inevitable, une série de soirées endiablées mêlant performances du Velvet Underground, stroboscopes et projections de films sur la surface mouvante et imprévisible de la scène. Tourné lors d’une répétition du groupe, The Velvet Underground and Nico est d’ailleurs voué à être projeté lors de leurs concerts, redoublant le spectacle et inondant les sens pour ne laisser plus place qu’à l’intensité de l’expérience physique.

« Cette nouvelle musique vibrait d’électricité, emplissait l’air de sons nouveaux qui ne faisaient pas place au moindre esprit critique », décrit Mekas, soulignant là encore la dynamique chez Warhol entre saturation, abolition de la profondeur et plénitude, et que l’on retrouve dans le babillement cacophonique du dédoublement d’Edie Sedgwick dans Outer and Inner Space. Dans son rapport au rythme (de la projection, de la bande sonore, du dédoublement), le cinéma de Warhol prend donc une dimension de plus en plus performative et insaisissable, articulant dans sa nature même l’idée centrale dans son œuvre que toute répétition engendre une série d’exceptions. Artiste par excellence de la reproductibilité, Warhol fait ainsi de chaque projection un événement unique.

Pour approfondir à la Médiathèque

« Notes sur Andy Warhol, le Velvet Underground et quelques autres choses», Jonas Mekas, Trafic #35, automne 2000

« Rien à perdre », Andy Warhol - entrevue avec Gretchen Berg (trad. fr.), Cahiers du cinéma #205, octobre 1968

Andy Warhol, cinéma, sous la direction de Jean-Michel Boughours et Bernard Blistène, 1990 → PN 1998 A3W3 B5