CinémaLes débordements d’Abel Ferrara

Au début de la carrière d’Abel Ferrara et au cours de sa faste période de la première moitié des années 1990, quelque chose se joue au cœur de ses films de l’ordre du débordement – au sens de démesure, d’outrance et de jaillissement.

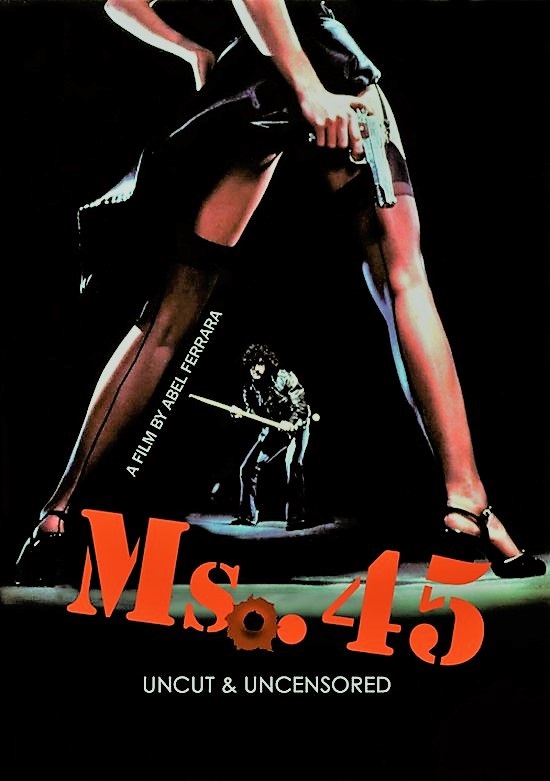

Zoë Lund dans Ms .45

Tout dans son cinéma semble alors sur le point de basculer : les individus, la ville, la société, le cinéma lui-même… et ce phénomène devient un motif à part entière, notamment dans sa mise en scène des personnages et des acteurs.

Dès son deuxième long métrage, Ms. 45, dans lequel une jeune fille muette et discrète devient, après avoir été violée, une tueuse vengeresse dans les rues nocturnes de New York, ce principe de basculement est à l’œuvre et énoncé de façon outrancière : arrivée à saturation, la jeune femme déborde d’elle-même et les murs giclent de sang tandis qu’elle se met à arborer un rouge à lèvres qui déborde lui aussi. Le cinéma de Ferrara a souvent été abordé sous le prisme d’une opposition : l’innocence et l’immoralité, le catholicisme et la débauche, la loi et le désordre… Or tout cela coexiste dans les anti-héros de Ferrara, qui finissent plutôt par être submergés et sombrer dans un aspect ou l’autre. Ms. 45 ne change pas vraiment, elle ne fait que passer à l’acte. Une idée amusante du film est que personne, ni avant qu’elle tue, ni après, ne semble jamais remarquer son mutisme, puisque personne ne s’intéresse vraiment à ce qu’elle pense – Ms. 45 n'est pas devenue une autre, elle a simplement trouvé un moyen de ne plus crier en silence.

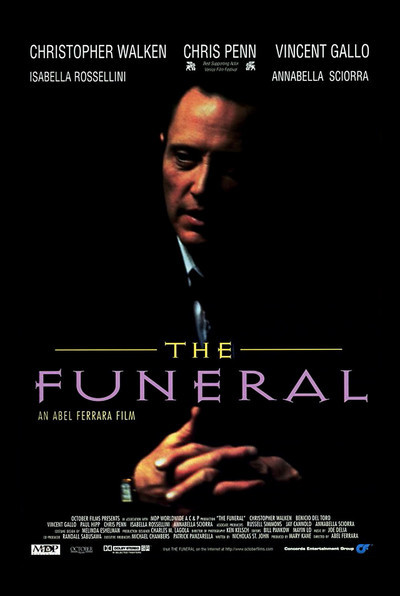

Chris Penn dans The Funeral

Au cours de la décennie 1990, qui demeure sa plus « culte », bien des personnages de Ferrara sont eux aussi au bord d’un précipice, que ce soit celui de la folie, de l’illégalité, de la marginalité, de l’addiction… L’une des incarnations les plus spectaculaires du basculement qui les guette est la performance sidérante que livre Chris Penn dans le rôle de Chez, l’un des frères de The Funeral : dès sa première apparition dans le film, à la veillée funèbre, cet individu au bord de l’implosion psychotique est caractérisé par sa capacité à passer, d’une seconde à l’autre, de l’hystérie à une contenance impassible – et inversement de la douceur à l’extrême agressivité.

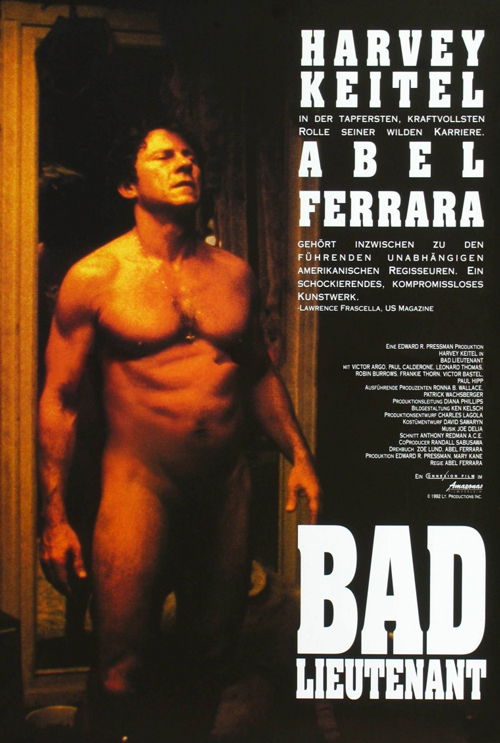

Chez Ferrara, l’être humain bascule de la même façon dans la violence, dans l’addiction ou dans le mysticisme, parfois tout cela à la fois : c’est le thème du film dans le film de Snakes Eyes, et Bad Lieutenant fait à ce titre office d’apothéose. L’incessant ballet des excès et abus auquel se livre le lieutenant incarné par Harvey Keitel est la quête perpétuelle d’un état de transe qui ne fait que changer de forme et de cadre : la quasi régression infantile au milieu d’une orgie, la perte de contrôle avec l’héroïne, la simulation d’une fellation forcée au cours d’une arrestation ou la crise mystique dans une église sont autant de moyens de déverser dans le réel le trop-plein d’une intériorité malade, noyée dans la souffrance de sa propre toxicité, sans retour en arrière possible.

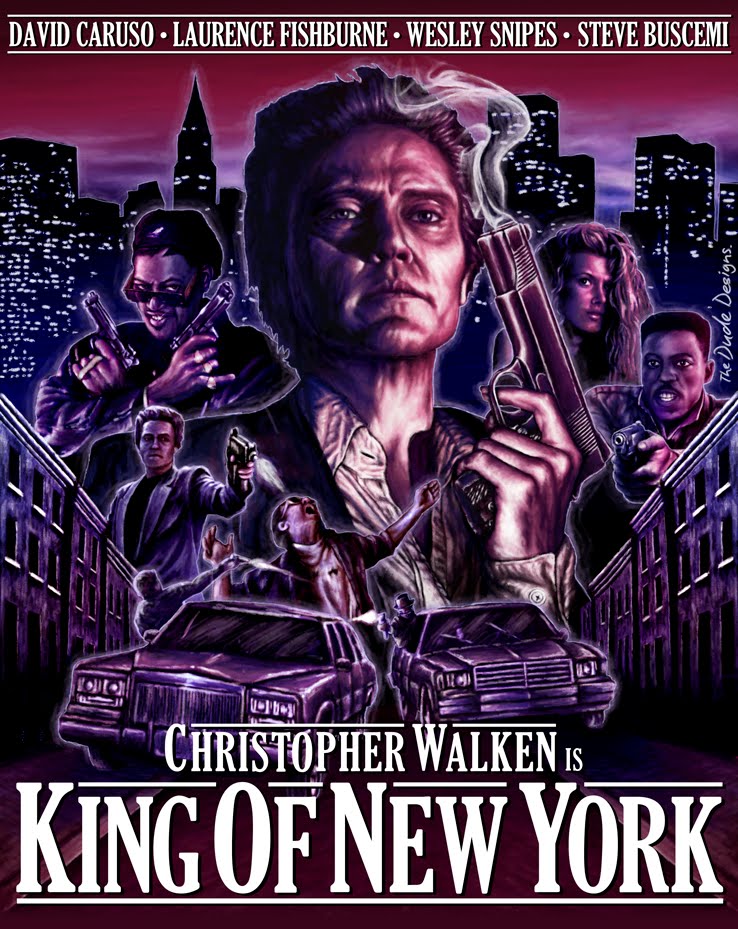

Christopher Walken dans King of New York

Harvey Keitel dans Bad Lieutenant

Le cinéaste fait aussi du débordement une figure de style. Les prémisses de King of New York, où l’on voit Frank White, un baron de la drogue, sortir de prison et rejoindre en limousine un hôtel de luxe et retrouver ses bras droits, laissent présager d’un certain ton, celui que l’on connaît habituellement aux films de gangsters : esthétique fétichiste, répliques éparses, atmosphère grave… On est dans un monde de « durs », fruit d’une longue tradition du cinéma américain, où les effusions sont réprimées. Jusqu’à ce que Frank White émette un cri suraigu, entame quelques pas de danse excentriques et se lance dans une célébration rigolarde de sa libération avec ses comparses. Outre le fait que Christopher Walken, grand danseur, aime placer des scènes de danse dans ses tournages, le moment est exemplaire du cinéma de Ferrara : faire un pas plus loin, là où on ne l’attend pas, placer une note d’exubérance à contre-emploi, oser même l’incongruité.

Cela tient sûrement au fait, qu’on ne peut éluder, que le débordement chez Ferrara a aussi lieu entre le réel et la fiction et, lors de cette période au cours de laquelle le mode de vie du cinéaste multipliait les excès, entre la vie et le cinéma. La drogue et le jeu d’acteur sont les deux éléments qui font communiquer ces deux mondes, l’une à travers l’abandon et l’autre grâce à la maîtrise extrême (propre notamment à l’Actors Studio), les deux cohabitant parfois sur le tournage. Quoi qu’il en soit, on est dans un entre deux dont il est parfois difficile de cerner les contours. L’implication et les expériences extrêmes que Ferrara demande à ses acteurs fait qu’on est toujours témoins, en tant que spectateurs, de quelque chose qui se « passe » à l’écran, dépassant la fiction pour toucher à une part de vérité, et interrogeant donc l’essence même du cinéma.

Madonna dans Snakes Eyes

Meg Tilly dans Body Snatchers

Relatant le tournage d’un film au cours duquel la frontière entre le réel et le cinéma se brouille, Snake Eyes est le film de Ferrara qui va le plus loin dans la réflexion sur ce phénomène de vases communicants entre un film et sa fabrication, le jeu d’acteur et l’expérience de vie, la mise en scène et la manipulation. Le cinéaste contemple le reflet que lui renvoie le double troublant qu’il s’invente à travers un réalisateur (Harvey Keitel) qui pousse ses acteurs (Madonna et James Russo) dans leurs retranchements. Les personnages basculent dans le film fictif (un couple libertin se déchire lorsque la femme plonge dans la religion et l’homme sombre dans la violence), les acteurs basculent sur le tournage fictif (leur rivalité abolit la simulation inhérente au jeu, jusqu’à ce qu’une agression sexuelle ait lieu devant la caméra), nous amenant à scruter le chaos du tournage réel.

Enfin, il n’y a donc rien d’étonnant à ce que Ferrara se soit approprié sans difficulté la figure des Body Snatchers dans une troisième adaptation du roman de Jack Finney – après celles de Don Siegel en 1956 et de Philip Kaufman en 1978 – puisque le mécanisme même de l’invasion extraterrestre touche à ses obsessions : l’intériorité des individus chavire en silence avant que cela n’éclate au grand jour dans un hurlement terrifiant. Mais le cinéaste appuie surtout dans son remake la dénonciation d’une normalisation ambiante qui endort les consciences. En faisant de l’adolescente rebelle sa protagoniste principale, et la seule à ne pas succomber, il rappelle que le comportement borderline de ses personnages, aussi problématique soit-il, est non seulement le produit de leur société mais également un ultime sursaut pour ne pas y être englouti.