CinémaSatyajit Ray, le temps suspendu

Retour sur quelques magnifiques films réalisés par Satyajit Ray dans les années 1960 et que nous présentons ce mois-ci en version restaurée.

The Music Room (1958)

Après avoir réalisé la trilogie d’Apu, qui lui a valu une reconnaissance internationale, Satyajit Ray resserre en quelque sorte son approche : il poursuit sa fresque de l’Inde à travers une série de portraits intimistes qui ne portent plus sur l’entièreté d’une vie mais sur des instants décisifs de l’existence. C’est le cas du Salon de musique, chant du cygne d’un aristocrate des années 1920 qui fait de sa mélomanie un rempart face aux bouleversements du monde. Cette observation sensible, proche de l’étude de cas, d’un individu qui est aussi une figure représentative de la société indienne annonce la démarche de Ray dans ses films à venir.

Au cours des années 1960, l’œuvre du cinéaste se penche sur l’époque contemporaine aussi bien que sur le passé, sur la vie citadine aussi bien que rurale, sur les milieux modestes aussi bien que sur les élites : du monde des petits employés des années 1950 de The Big City à la bourgeoisie intellectuelle de la fin du XIXe dans Charulata. Satyajit Ray passe d’un monde à l’autre de façon parfois presque imperceptible dans sa démarche tant l’individu est toujours son point de mire. En scrutant la société à travers le prisme de l’expérience sensible de ses personnages et de leur parcours individuel – qu’il s’agisse d’ascension, d’immobilisme ou de déclin – Ray déjoue les stéréotypes qui leur sont associés, évite le didactisme et élargit subtilement sa perspective.

Même lorsqu’elles ne tiennent pas le rôle principal, les femmes sont centrales dans ses films de cette période et sont souvent le vecteur de ce point de vue décalé. Ray aborde à travers elles les paradoxes, les tensions et les aspirations nouvelles qui sous-tendent l’Inde. De l’héroïne de The Big City qui travaille contre l’avis des hommes de sa famille à la journaliste qui remet en question la star de cinéma de The Hero, elles sont des figures d’émancipation. Et ce même lorsqu’elles ne parviennent pas à s’émanciper : dans The Coward, sorte de cousin indien du Mépris de Jean-Luc Godard, une femme mariée contre son gré fait payer à sa manière l’ancien amant qui l’a abandonnée à son sort; dans Charulata, une épouse délaissée s’échappe de sa cage dorée en écrivant et en tombant amoureuse.

Charulata est un sommet dans l’œuvre du cinéaste, aussi bien par la modernité du portrait féminin qu’il propose que dans son aboutissement cinématographique. Adapté d’une histoire de Rabindranath Tagore, poète et romancier qui eut beaucoup d’influence sur Ray, le film témoigne des différentes inspirations artistiques héritées de son érudition familiale : le huis clos théâtral, la souffle de la littérature et l’évanescence de la musique (que le cinéaste compose d’ailleurs pour ses propres films à partir de 1961). Sans compter le thème de l’imprimerie et de l’écriture, allusion biographique à son père et à son grand-père. Les premiers moments du film, où l’on voit Charulata déambuler dans sa demeure et observer le monde extérieur depuis ses persiennes, sont exemplaires de la façon dont Ray fait converger tout cela dans sa mise en scène : un art de l’espace, un jeu de regards et un ballet de points de vue qui disent tout des relations entre individus comme de la société humaine, ainsi qu’un rythme à la langueur particulière, de l’ordre de la musicalité.

Charulata (The Lonely Wife) (1964)

The Coward (1965)

Le cinéma de Satyajit Ray s’attache ainsi à dépasser les apparences, à capter l’invisible, ce qui se trame entre les êtres ou en eux-mêmes, faisant surgir à l’écran des strates d’intériorité et d’émotion auxquels nous seuls, spectateurs, avons le privilège d’assister. Dans un flux apparemment anodin d’événements sans conséquence émerge tout à coup un instant qui semble cristalliser un destin ou saisir l’essence d’une vie. Ce phénomène, en quelque sorte l’équivalent cinématographique des épiphanies de Marcel Proust, s’incarne dans des moments de détachement, où la mise en scène crée une soudaine profondeur : le décrochage provoqué par un travelling, un gros plan ou un point de vue subjectif force une prise de recul qui confère à l’instant une soudaine ampleur existentielle.

Un plan récurrent du cinéma de Ray est ainsi celui de la révélation, qui scrute le visage d’un individu au moment d’une prise de conscience ou d’une introspection, ouvrant parfois sur une séquence mémorielle onirique. Assis à l’arrière de la voiture de ses hôtes qui le ramènent à la gare, le visage d’Amitabha (The Coward) se décompose lorsqu’il comprend à quel point il est passé à côté de sa vie; les yeux de Charulata sur sa balançoire nous fixent avant de nous ouvrir, dans un fondu enchaîné, une fenêtre sur la richesse sensorielle de ses réminiscences; le regard fixé sur les rails qui défilent, le personnage de star de The Hero passe en revue les chimères qui le hantent…

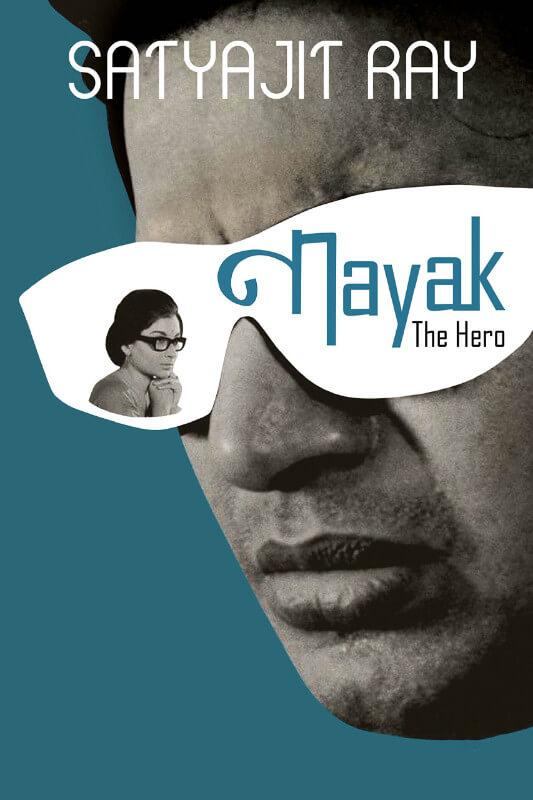

The Hero, merveilleuse œuvre plus méconnue de Ray – et l’un de ses rares scénarios originaux, est en quelque sorte la transposition de ce procédé sur tout un film : à la suite de sa rencontre avec une journaliste qui dédaigne sa célébrité, un acteur plonge dans une crise existentielle le temps d’un voyage en train de nuit. Ce moment suspendu par excellence permet à Ray d’essentialiser des motifs qui lui sont chers : déplier l’infime dans une temporalité et un espace restreints; ausculter les relations entre les hommes et les femmes, qui se croisent, se séparent et se bouleversent; étirer sur tout un film l’état d’apparente oisiveté dont il a souvent fait un terreau philosophique fertile.

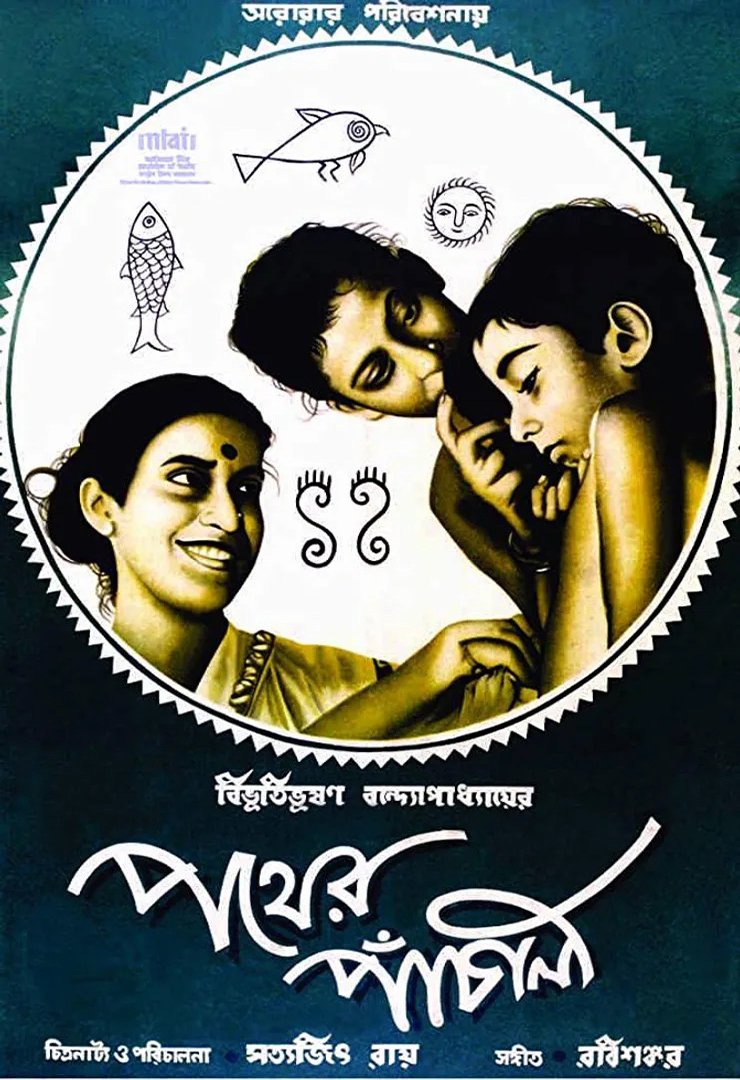

Le film est surtout l’une des plus belles démonstrations de l’humanisme du cinéaste, dans sa façon de s’attacher à un personnage qu’il serait facile de caricaturer, de réduire à sa position dominante et donc de rejeter. Plutôt que d’énoncer de grands constats, Ray préfère sonder les paradoxes, les regrets et les dilemmes d’un individu aux mille nuances pour mieux saisir les contours mouvants d’une société en mouvement. C’est justement depuis leur place précise, dans l’articulation de leur individualité et de leur condition sociale, qu’encore aujourd’hui ses personnages s’adressent à nous de façon aussi directe. Le changement apparaît dans les films du cinéaste comme un souffle inévitable – celui d’une tempête qui s’engouffre dans la demeure de Charulata, ou d’un train traversant le paysage de Pather Panchali à The Hero – sur lequel il est inutile de discourir. Satyajit Ray préfère observer dans son sillage le frémissement des êtres et les discrets combats qu’ils entament, créant, loin de tout simplisme, un cinéma de la complexité et de la compassion.

The Hero (1966)