Soumise à des formes d’oppression ou de mépris social, la « survivance » des peuples francophones d’Amérique du Nord s’est longtemps appuyée sur la vitalité d’un répertoire de chansons, de contes et de danses. Tel est le propos de ces vingt-sept documentaires québécois, au croisement du cinéma-vérité, de la collecte ethnographique et du militantisme. Recueillies de 1974 à 1980, ces archives vivantes d’une valeur exceptionnelle dévoilent des pratiques culturelles marginalisées et s’offrent comme une véritable archéologie audiovisuelle de l’Amérique française. Trois couches historiques sont à distinguer, à rebours.

Première strate : les années 1970. Nous sommes, au Québec, en pleine Révolution tranquille. L’étau du clergé se desserre pour de bon, la télévision investit encore davantage les foyers et la question linguistique, plus que jamais, se politise. André Gladu et Michel Brault choisissent de capter des fragments de la société francophone nord-américaine selon la technique du cinéma direct, cherchant à restituer dans son grain le plus fin l’ordinaire des choses de la vie. Ils proposent une anthropologie visuelle, à hauteur d’homme, qui se rattache au travail de Jean Rouch. Chez eux, dans leur cadre quotidien, des gens s’expriment, font part de leurs expériences, jouent du violon ou de l’accordéon. Dans l’alternance du montage apparaissent des musiciens et des danseurs, mais aussi des érudits – ces catégories, du reste, se confondent volontiers.

La deuxième couche historique correspond aux années de jeunesse des aînés, tous décédés aujourd’hui, à qui le micro est tendu. Grâce aux témoignages de ces hommes et femmes, parfois teintés de nostalgie (« On chante plus pantoute », déclare un vieux Québécois dans Votre histoire va être une chanson, 1974), nous sommes renvoyés, cette fois, à la période de l’avant-guerre. L’Église catholique, au Québec, exerçait alors un contrôle strict sur les mœurs (« pas de collage [proximité des corps] », se souvient la « violoneuse » de l’Île d’Orléans Georgiana Audet dans La révolution du dansage, 1976), ce qui n’empêchait pas les danses et les chants d’imprégner le champ des relations sociales, avec les noces comme point d’orgue du cycle des festivités. « J’ai tout le temps sifflé et chanté », remarque le violoneux cadien (cajun) Aedius Naquin, comme pour évoquer un temps révolu (Ma chère terre, 1976). Encore vifs dans la mémoire, des épisodes historiques majeurs sont retracés, à l’exemple des migrations de travail des Québécois en Nouvelle-Angleterre, de 1860 à 1930 (Le P’tit Canada, 1979).

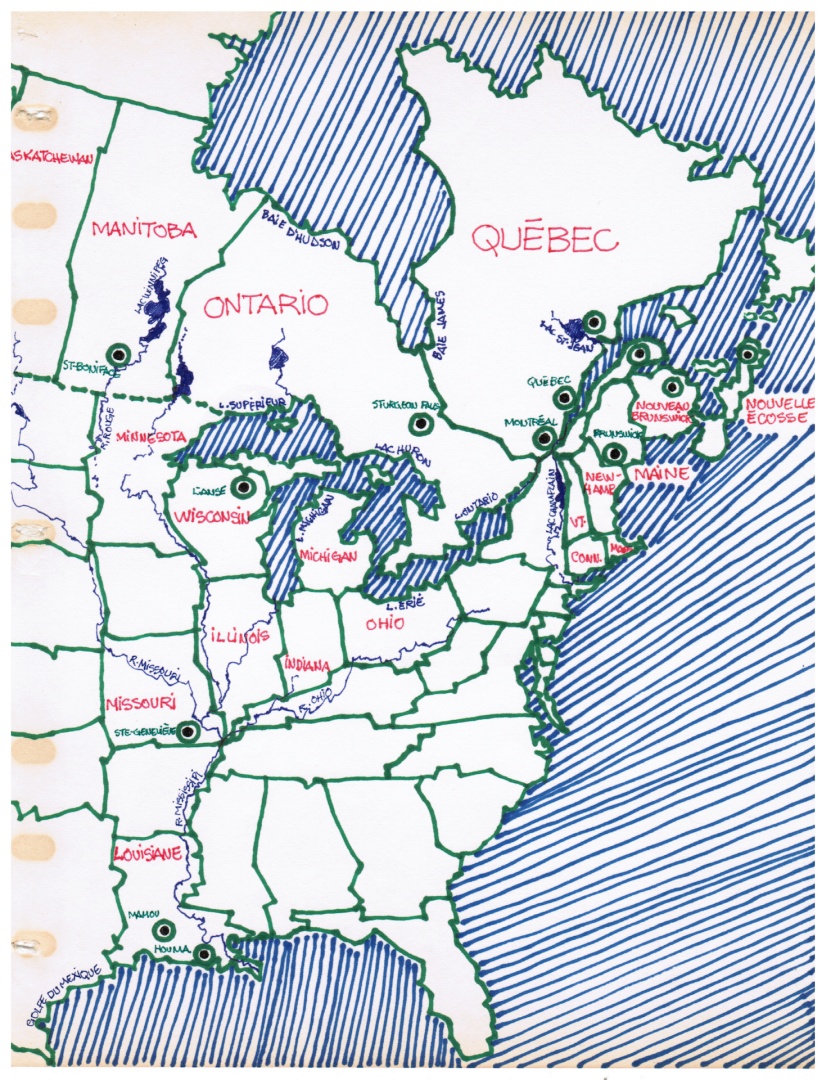

Troisième strate enfin, la plus épaisse et profonde, celle qui a vu, depuis le XVIe siècle, se constituer l’Amérique française, des havres de Terre-Neuve aux bayous du Mississippi. Dans cette histoire, la mobilité géographique a joué un rôle crucial. Un traveling entre la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne, qui ferment l’entrée du port de La Rochelle, exprime visuellement le départ de plusieurs milliers de Français qui ont tenté l’aventure du Nouveau Monde aux XVIIe et XVIIIe siècles, avec, dans leur bagage, des chants et des airs de danse. Plusieurs univers ou faits sociaux emblématiques du Québec et du Canada, qui sont autant d’angles morts de la fiction québécoise, sont révélés d’un film à l’autre : les pêcheurs de morue (Le Dernier Boutte, 1980), les chantiers ou camps de bûcherons, les coureurs de bois ou voyageurs, ou encore les hommes libres, ces engagés de la traite des pelleteries qui restaient vivre dans l’Ouest canadien où ils se mariaient « à la façon du pays », jusqu’à constituer la nation Métisse de la Rivière Rouge. La chanson de la Grenouillère, composée par Pierre Falcon en 1816, témoigne de cette ethnogenèse (Les Gens Libres, 1979). Mentionnons aussi, parmi les manifestations culturelles remémorées, la Guignolée dans le Pays des Illinois et, au Québec, le phénomène des « quêteux », ces hommes isolés qui quémandaient leur subsistance mais déclamaient parfois des contes dans les maisons en échange du gîte et du couvert (Le Quêteux Tremblay, 1976).

Des événements traumatisants de l’histoire du Canada français sont aussi relatés, tels la Rébellion des Patriotes de 1837-1838 (Les gens du Plaisir, 1979), ou, plus encore, le « Grand Dérangement » par lequel, à partir de 1755, plus de 12 000 Acadiens furent déportés dans les Treize Colonies, certains parvenant toutefois à trouver refuge en France ou dans la basse vallée du Mississippi, où se développa la culture des « Cajuns » (Cadiens). Plusieurs films illustrent ce douloureux phénomène migratoire comme ils explorent l’histoire de l’esclavage et les métissages à l’œuvre dans le creuset louisianais. Le formidable Les Créoles (1976) nous initie ainsi au style musical zarico en compagnie de Calvin Carrière (violoneux) et de Delton Broussard (accordéoniste).

Ces films, on l’aura compris, ne se contentent pas de documenter la ruralité du Québec et de l’Acadie. En promenant leur caméra chez les Cajuns (Louisiane) et les Métis (Manitoba), ils offrent en effet une vision continentale de la Franco-Amérique. C’était une formidable intuition de recherche, au moment, précisément, où le Québec avait tendance, dans le contexte nord-américain, à se refermer sur ses frontières. « Comme francophone hors Québec, je me sens sans pays », déclare la militante franco-ontarienne Michelle Trottier, pessimiste sur l’avenir du français (C’est toujours à recommencer, 1980), et l’historien métis Antoine Lussier remarque de la même façon : « Je suis un métis qui parle français, pas un Canadien français » (Les Gens libres, 1979). En se rendant, par ailleurs, en Bretagne, dans le Poitou et en Irlande, sur les traces « des descendants de ceux qui ne sont pas partis », les réalisateurs embrassent une perspective transatlantique susceptible d’éclairer les transferts culturels et les phénomènes de créolisation. Le cinéma de Gladu et Brault anticipe ainsi des approches historiographiques, l’histoire continentale et l’histoire atlantique, qui s’épanouiront dans les années 1990-2000.

Dès lors se dessine, d’un océan à l’autre, une chronique de la normalisation culturelle et linguistique, dans le cadre scolaire. En France, avant-guerre, les langues régionales comme le breton et le poitevin ont été étouffées par le français (Parler breton, c’était un crime !, 1978). En Amérique, de la Louisiane à l’Acadie, en passant par les Grands Lacs et le Québec, c’est l’anglais qui, inexorablement, a assis sa domination sur la langue française. Remarquons au passage qu’en Nouvelle-France, laboratoire de l’unification linguistique, le français s’était imposé au détriment de toute autre langue du royaume dès le XVIIe siècle. Le film C’est pu comme ça anymore (1979), en nous introduisant parmi les derniers locuteurs francophones de La Vieille Mine, butte-témoin de l’ancien Pays des Illinois, illustre non sans amertume la déshérence de la langue française. « Le français va mourir avec cette génération », affirme une vieille dame bilingue, Anna Pagé, un diagnostic qui s’est malheureusement confirmé.

L’intérêt de ce corpus cinématographique vient de ce qu’il brouille la frontière classiquement tracée entre sources et sciences sociales. Pionniers de la recherche sur les francophonies nord-américaines, explorateurs d’une culture populaire traditionnelle aux expressions toujours vivaces, Gladu et Brault apparaissent tout aussi bien, en effet, comme des producteurs de sources, au sens où l’entendent les historiens. Nous n’avons pas affaire ici à des greffes de notaire, des pièces judiciaires, des récits de voyage ou des lettres de la correspondance administrative, mais à une matière historique qui relève de la tradition orale, au sens plein du terme. Cette oralité s’incarne dans des performances musicales, des discours sur l’identité et des réflexions sociopolitiques. Un parallèle avec l’ethnologie « de sauvetage », théorisée par Franz Boas au début du XXe siècle, peut être établi. Car il est bien question d’archiver des façons dont on pressent, à tort ou à raison, qu’elles vont disparaître. La folkloriste acadienne Charlotte Cormier se demande s’il y aura encore des francophones en Amérique du Nord dans cinquante ans et s’exclame : « on a oublié toutes nos danses ! » (Faut pas l’dire, 1976). En 1915, Marius Barbeau, qui collectait aussi bien des contes canadiens qu’amérindiens, affirmait déjà, en écho : « Le conteur disparaît, meurt, et les contes se perdent ». Cela étant, il ne fait guère de doute que ce patrimoine s’est trouvé en partie recyclé et revitalisé au cours de la seconde moitié du XXe siècle par la production télévisuelle québécoise. En ce sens, ces vingt-sept œuvres cinématographiques, désormais restaurées et accessibles, n’ont pas seulement une valeur historique, ethnologique et patrimoniale ; elles doivent aussi servir de source d’inspiration pour continuer à documenter les manifestations cachées de la culture populaire.

Gilles Havard

Historien, directeur de recherche au CNRS (Paris), spécialiste de la Nouvelle-France et des relations franco-amérindiennes, est l’auteur, notamment, d’Empire et métissages – Indiens et Français dans le Pays-d’en-Haut 1660-1715 (Septentrion / PUPS 2003), d’Histoire des coureurs de bois – Amérique du Nord 1600-1840 (Les Indes savantes 2016), et de L’Amérique fantôme-Les aventuriers francophones du Nouveau Monde (Flammarion 2019). Son prochain livre s’intitule Les Natchez (à paraître en 2023).