CinémaErich von Stroheim, éternel acteur

Erich von Stroheim était-il un grand acteur par défaut? Alors qu’il excellait dans l’art la mise en scène, c’est pourtant son parcours devant la caméra qui a occupé la majeure partie de sa carrière, de ses débuts souvent non crédités à la gloire.

Il endossait déjà une double casquette lors de l’une de ses premières contributions à Hollywood, sur le tournage d’Intolerance de D.W. Griffith : à la fois figurant et assistant réalisateur. Avec l’avènement de la Première Guerre mondiale, son accent autrichien le propulse de fait sous les projecteurs et il se fait connaître avec des rôles d’Allemands particulièrement antipathiques; il est alors promu sous le slogan The Man You Love To Hate, « l’homme que vous adorez détester ». Une fois la guerre terminée, il passe enfin à la réalisation et se révèle un génie visionnaire de la période du muet, comme en témoigne notamment son chef d’œuvre, Greed. Mais, réputé pour être maniaque et autoritaire, son parcours de metteur en scène se fait avec fracas, ponctué de conflits avec les producteurs et les acteurs, de projets qui lui sont retirés, de films aux ambitions démesurées dont certains seront, à son grand dam, charcutés au montage. Tout cela eut raison de von Stroheim cinéaste, laissant toute la place à von Stroheim acteur : tout aussi brillant mais de fait plus prolifique, aux États-Unis ou en France, des années 1910 aux années 1950.

Greed (Erich von Stroheim)

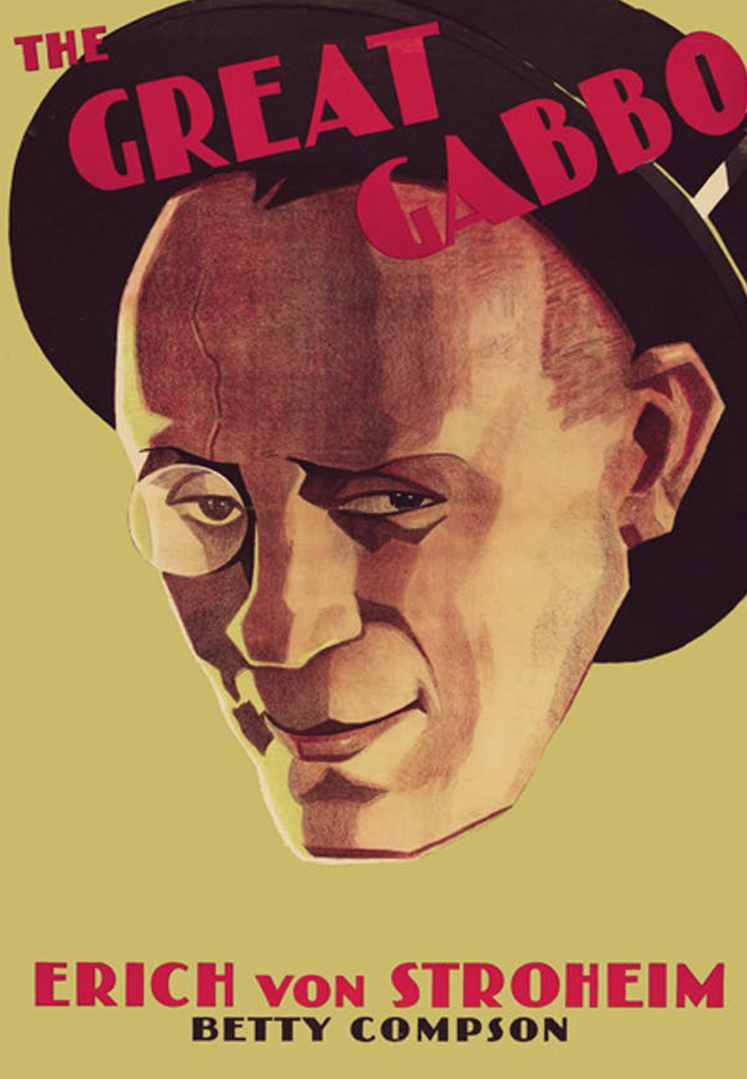

The Great Gabbo (James Cruze, Erich von Stroheim)

Foolish Wives (Erich von Stroheim)

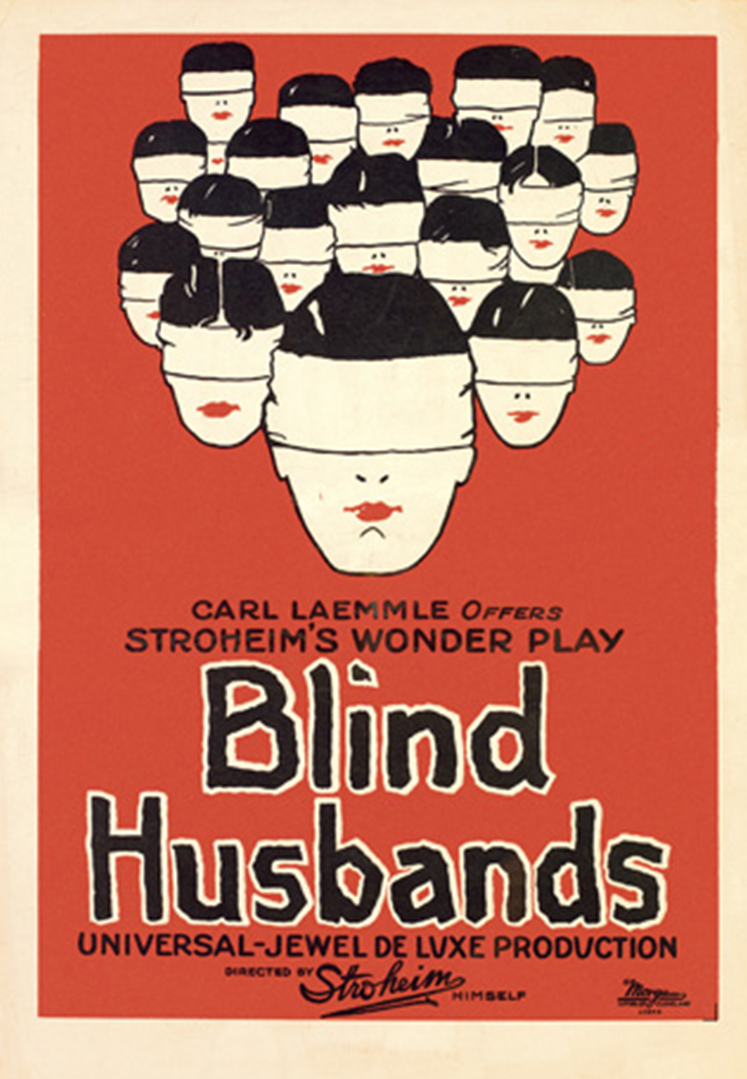

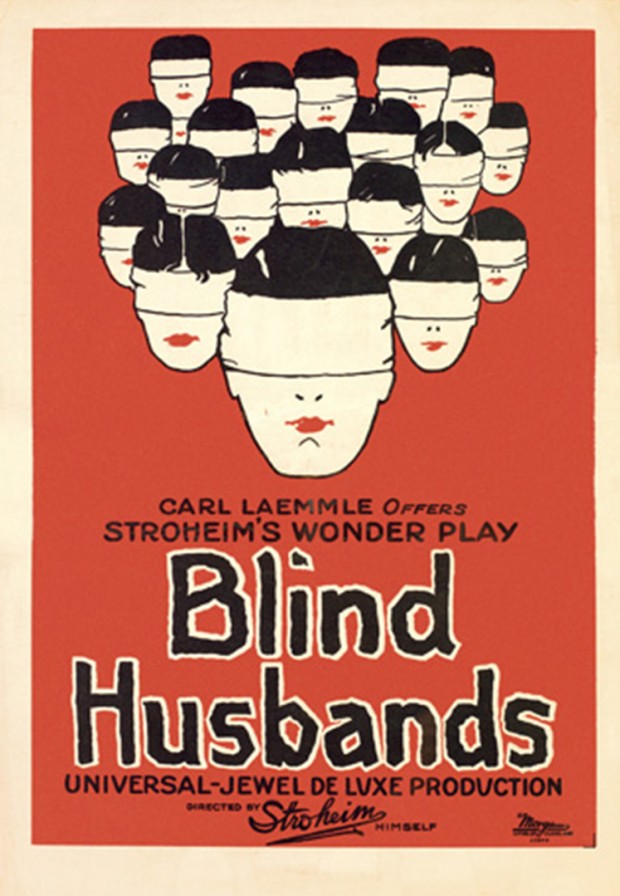

Blind Husbands (Erich von Stroheim)

En réalité, on pourrait sûrement dire qu’Erich von Stroheim était un grand acteur par essence, mû par d’intimes obsessions. Cet immigré de l’Empire austro-hongrois ne jouait-il pas déjà un rôle en débarquant en 1909 à Ellis Island lorsque, fils de modestes artisans juifs, il eut l’idée de se faire passer pour un aristocrate, le comte Erich Oswald Hans Carl Maria von Stroheim und Nordenwall, s’octroyant au passage une particule qu’il conservera toute sa vie ? Cette identité fictive est celle qui marquera l’histoire du cinéma et que son nom nous évoque encore aujourd’hui : rarement un acteur n’aura été associé dans l’imaginaire des cinéphiles à une telle persona – le militaire issu de la noblesse, droit dans ses bottes vernies, tenant haut son sourcil et sa tête rasée ou gominée, affublé d’une moue austère et d’un impeccable monocle.

Un peu à l’image de son autofiction, von Stroheim aura tout au long de sa carrière un goût particulier pour les protagonistes qui mettent eux-mêmes en abyme le jeu d’acteur, offrant un étrange miroir à l’incessante comédie humaine. Cet emboîtement est sûrement d’ailleurs l’une des clés de la profonde originalité que partagent le cinéaste et l’acteur. Citons son film muet Foolish Wives (1921), fable féroce sur le pouvoir de l’argent dans laquelle von Stroheim joue un « faux » aristocrate qui berne des femmes vulnérables au sein d’une haute société dont il apprend sur le tas à imiter les codes et les tics. Il déploie pour ce rôle d’imposteur-improvisateur une interprétation pleine d’ironie, jouant sur la malléabilité d’un visage faussement impassible, esquissant de malins sourires sous ses airs outrés de noble fictif, dont « l’honneur » est sans cesse piqué à vif.

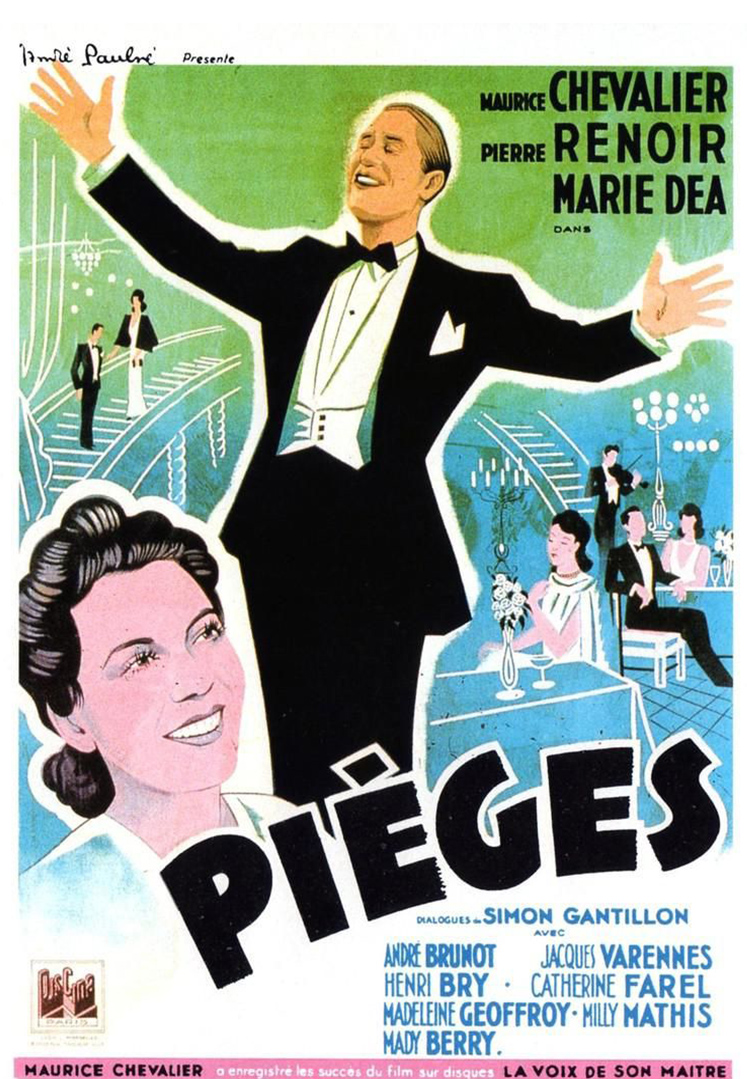

À ce titre, notons d’ailleurs son incroyable première performance à l’ère des talkies, en ventriloque possédé par sa marionnette dans The Great Gabbo (1929), film à la mise en scène duquel il a mis la main à la pâte sans pour autant en être crédité. Dans ce rôle à la limite de la schizophrénie, Erich von Stroheim développe un aspect de son jeu que l’on retrouve dans plusieurs de ses rôles : une tendance au basculement, à l’implosion soudaine, libérant une rage désespérée contenue jusque-là derrière les airs d’une maîtrise de soi à toute épreuve. Dans la galerie de ces personnages pour qui le théâtre est une forme de survie, on pense aussi à l’étonnante apparition de l’acteur dans Pièges de Robert Siodmak, dans le rôle d’un ancien créateur de mode qui mime la présentation de sa nouvelle collection devant une salle vide, sous le regard résigné de sa bonne : « Pendant ce temps-là, il est heureux le pauvre, et ça ne fait de mal à personne ».

Il y a là en quelque sorte les prémices du rôle qui couronnera sa carrière en 1950, celui du majordome dans le Sunset Boulevard de Billy Wilder : silhouette guindée, visage angoissé, gants blancs recouvrant des mains crispées, il fait partie du musée de figures de cire dont s’est entourée la star déchue Norma Desmond (Gloria Swanson, que von Stroheim avait lui-même dirigée dans Queen Kelly en 1932 – une collaboration semble-t-il explosive). Le majordome Max von Mayerling se révèle être un ancien cinéaste du muet, et l’un des plus grands selon ses propres dires : la mise en abyme est totale et von Stroheim devient le gardien d’un passé glorieux mais révolu, dont il entretient le mirage jusqu’à une dernière séquence à laquelle son regard insuffle un sens de la tragédie sublime. Un peu comme si se jouait là aussi le souvenir d’un élan coupé et d’un rendez-vous manqué, celui d’un grand metteur en scène avec son temps.

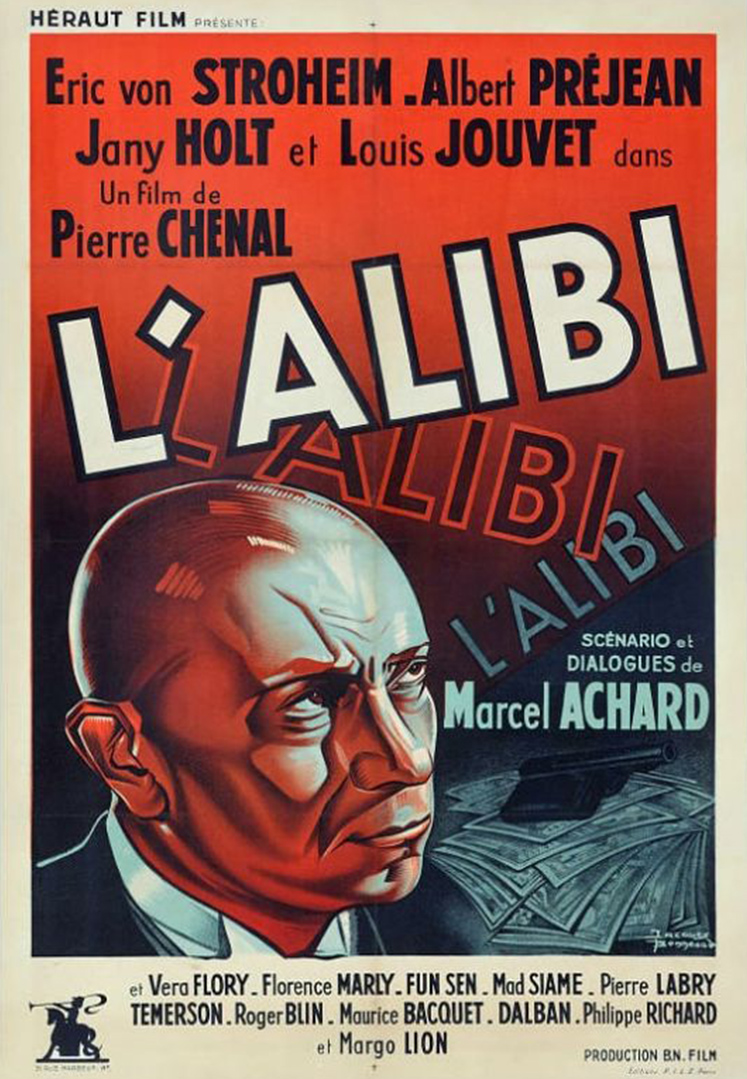

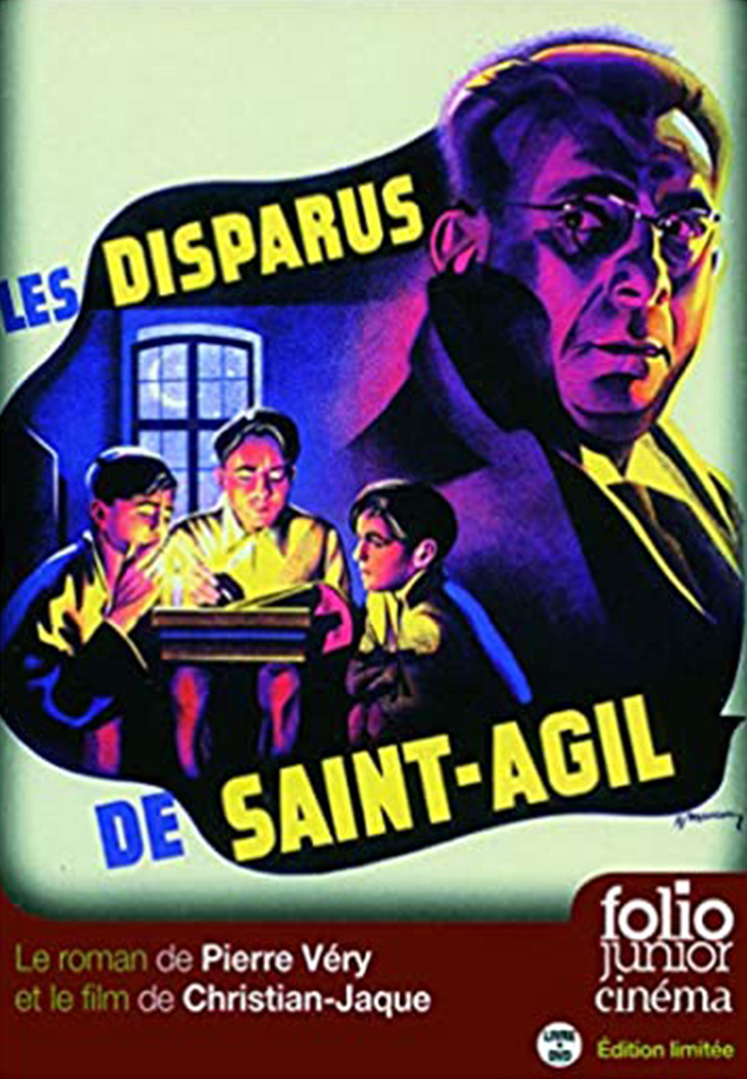

Mentionnons enfin que c’est en France, où il émigre dans les années 1930 pour fuir l’hypocrisie d’Hollywood, que von Stroheim va interpréter certains de ses plus beaux rôles (après un retour aux États-Unis dû à la montée du nazisme, il reviendra achever sa vie et sa carrière en France, où il était tout particulièrement admiré et honoré). Loin des personnages de méchants germanophones que lui avait imposés la propagande de 1914-1918 à ses débuts, c’est étonnamment à la veille de la Seconde Guerre mondiale qu’il se voit offrir deux rôles d’Allemands aussi complexes que bouleversants : le commandant von Rauffenstein dans La grande illusion de Jean Renoir (1937), aristocrate de l’armée allemande qui, malgré ses positions radicales, se lie d’amitié avec un capitaine français de son rang pendant la Première Guerre mondiale; et le professeur Walter dans Les disparus de Saint-Agil de Christian-Jacque (1938), homme bon et enseignant progressiste dont le caractère sombre lui vaut de subir la xénophobie latente de la période, notamment de la part d’un de ses collègues (interprété par Michel Simon : une rencontre au sommet entre deux acteurs hors normes). Tandis que le premier rôle exacerbe plus que jamais la silhouette immédiatement reconnaissable de von Stroheim (la rigidité habituelle du corps de l’acteur est ici poussée à l’extrême par le fait que son personnage a la colonne vertébrale cassée), le second lui offre un nouveau terrain de jeu, celui du destin ordinaire, de l’enfance et d’une certaine innocence. Dans les deux cas, la subtile ambiguïté qui a toujours caractérisé le jeu d’Erich von Stroheim sert une mélancolie qu’on lui connaissait déjà bien, mais également une affectueuse tendresse à laquelle on l’associait moins.

La Grand illusion (Jean Renoir), 1994.3586.PH.01