CinémaEntretien avec Simon Beaulieu

À l'occasion de la rétrospective qui lui est consacrée, doublée d'une carte blanche de treize séances de films de son choix, Simon Beaulieu a répondu à nos questions sur son parcours de cinéaste et cinéphile.

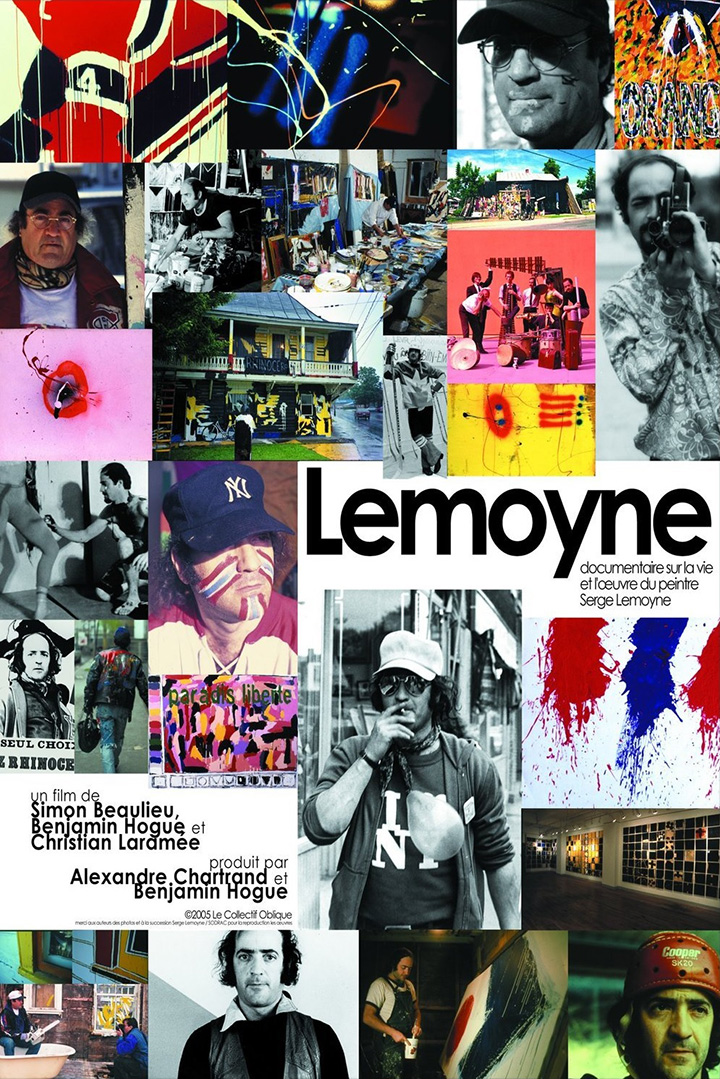

Lemoyne

Alors que tes quatre longs métrages vont être présentés à la Cinémathèque, quel regard rétrospectif portes-tu sur ton œuvre ?

Je dois dire que ça m’a un peu surpris quand j’ai été approché pour une rétrospective, parce que j’ai une carrière encore assez jeune! Mais c’est assez facile d’avoir un regard rétrospectif au sens où ça correspond à des étapes de vie. Étudiant, je ne me voyais pas forcément devenir cinéaste, peut-être parce que je suis avant tout cinéphile. Ma décennie des portraits (Lemoyne, Godin et Miron) a été entamée de façon un peu bête : j’étudiais encore et je ne voulais pas travailler, au sens d’avoir une job, avec des horaires, ça me semblait antinomique avec la vie. Alors quand je suis sorti de l’université, on a réalisé un film sur Serge Lemoyne avec Benjamin Hogue et Christian Laramée, qui venait de la même ville que Lemoyne, et aussi Alexandre Chartrand, qui nous donnait des cours techniques à l’université de Montréal. On a formé un groupe, un peu comme Lemoyne faisait ses groupes de happening, quelque chose de collectif, de très libre… Lemoyne, pour un jeune, c’est un personnage fou et fascinant. On a fait des demandes de bourses innocemment et on a presque tout eu, donc on s’est retrouvés un été à devoir faire ce film sur Lemoyne.

Il y a de plus en plus de documentaires qui sont des portraits aujourd’hui. Qu’est-ce qui t’a intéressé dans l’idée de portrait dès le début de ton parcours?

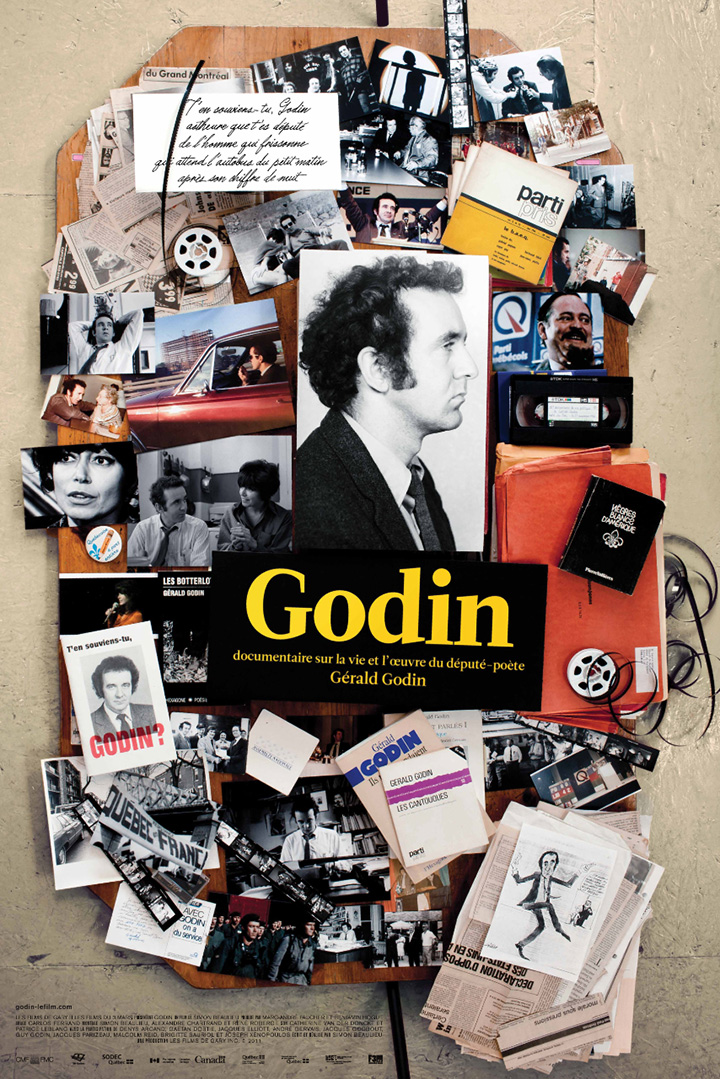

Les trois portraits que j’ai réalisés, ce sont des personnages qui ont beaucoup vécu, c’est peut-être ce qui m’a attiré dans ma jeunesse. Mais en réalisant Lemoyne, j’ai commencé à prendre conscience que je ne connaissais rien de l’histoire du Québec. Mais vraiment zéro, un analphabète historique. Ça m’a ébranlé. J’avais un fond punk à l’époque, je jouais dans un groupe de hard core, et j’étais sensible au côté très engagé et revendicateur de la musique punk. Et je me suis dit : comment je peux prétendre faire un travail artistique sans connaître le monde dans lequel je suis? Alors j’ai commencé à me réapproprier l’histoire du Québec de manière frénétique : j’ai lu énormément, j’ai écouté toute la Cinérobothèque... Puis j’ai fait une demande de bourse pour monter un projet sur Gérald Godin, qui m’intéressait tout particulièrement. Ça a été cinq ans de travail acharné. J’ai amassé tellement d’idées qu’à la fin il y avait de quoi faire dix films. Alors quand j’ai terminé Godin, j’ai eu l’impression que le processus n’était pas fini, que ce n’était pas tout à fait le film que je voulais faire. C’est là que l’idée du film sur Gaston Miron est née. Pour résumer, un film a mené à l’autre : Lemoyne est né de l’effervescence de la fin de l’école; Godin était de l’ordre d’une réflexion sur la société dans laquelle je vis; et Miron marque la fin de ma réappropriation de l’histoire du Québec.

Godin

Miron, un homme revenu d'en dehors du monde

Tes films peuvent justement jouer un rôle de transmission. Est-ce que tu as le sentiment que cette histoire a tendance à se perdre?

Je suis moi-même l’exemple de ça : de cinq à vingt et un ans, je suis allé à l’école publique québécoise et je suis sorti de là en ne connaissant rien de l’histoire du Québec, ce qui est assez incroyable. J’inclurais aussi la maîtrise de la langue dans cette faillite. La langue est l’outil des sentiments, pas juste un objet fonctionnel qui sert à désigner les biens de consommation. Aujourd’hui, il y a une déréalisation du monde concret, avec le phénomène des médias sociaux, des objets connectés, du nouveau continent qu’est Internet… Alors que le monde dans lequel on évolue est très concret, on s’en rend compte quand on cherche un logement. Donc je pense qu’il y a en effet une crise de la transmission généralisée, une perte de savoir. Je ne parle pas d’un point de vue identitaire, mais juste de connaître les mondes avant nous, autant l’histoire du Québec que les autres histoires.

Godin est un personnage particulièrement inspirant à redécouvrir maintenant, à une époque où les antagonismes sont exacerbés, avec justement les réseaux sociaux etc. Il est à l’inverse de ça, dans son ouverture au dialogue, les ponts qu’il crée…

C’est ce qui m’a touché dans le personnage, il y a quelque chose de très beau chez Godin, de très moderne aussi. Son projet de société était très concret : son rapport à la langue, à l’indépendance du Québec… C’est un projet total, qui repose sur l’idée de faire un meilleur monde et que la contribution du Québec serait de devenir un pays qui soit un exemple pour les autres pays, un endroit plus beau et plus espérant. Godin est fascinant, il est mort à 55 ans et c’est comme s’il avait eu plusieurs vies : éditeur, poète, journaliste… Il a dirigé le journal militant syndicaliste-indépendantiste Québec Presse, il a battu le Premier ministre dans son propre comté aux élections de 1976 et est devenu ministre, il s’est battu contre la maladie aussi. Pendant ce temps-là il continuait à écrire de la poésie. Et c’est un humaniste. C’est un point commun de mes portraits : Lemoyne, Godin et Miron sont trois humanistes.

Le fond de l’air marque ensuite un nouveau virage. Tes premiers films abordent la place de l’artiste face à la politique. Là, le sujet de l’anthropocène et de la crise écologique bouscule le rapport à l’action politique et aussi peut-être à ton travail de cinéaste?

Étrangement, c’est peut-être mon film le plus personnel au sens où c’est un film sur personne, ce n’est pas un portrait mais un film-essai. Après Miron, je me suis dit que j’avais fait le tour de ces sujets-là, que ce que j’avais d’intelligent à dire, je l’avais dit. J’avais besoin d’une rupture. Le fond de l’air est vraiment né d’intérêts : l’astrophysique, les changements climatiques, les processus dans lesquels le monde est engagé depuis l’anthropocène – un mot que j’ai découvert d’ailleurs pendant ma recherche pour le film. J’ai aussi découvert le philosophe Bernard Stiegler et j’ai lu presque tous ses livres. La recherche est ma période préférée, avec l’idée d’être toujours à l’école : lire un essai de sociologie qui mène à un livre d’esthétique qui mène à un film américain… Cette démarche en toile d’araignée me passionne, c’est peut-être même pour ça que je fais ce métier-là. Si seulement il y avait de meilleurs montants alloués à ça, car c’est dur de gagner sa vie avec un projet documentaire.

Quel équilibre trouver entre l’attrait du public et l’approche formelle, en particulier pour un tel sujet?

Un film est une expérience esthétique, les gens ne vont pas sortir dans la rue après pour faire une révolution. Mais je pense à Netflix qui sort une série sur deux sur l’apocalypse, la fin du monde, les changements climatiques, les catastrophes : ça devient une banalisation de ces phénomènes-là. C’est pour ça que je voulais que Le fond de l’air ait l’air de tout sauf d’un objet commercial ou d’un objet facilement « consommable ». Je voulais vraiment donner le vertige au spectateur. J’aime beaucoup essayer de nouvelles choses, me donner des défis esthétiques : dans Le fond de l’air ce sont les jeux avec les go pro, avec les caméras thermiques… Mon intérêt pour le sujet est aussi formel. Je me demande avec quel type d’images j’ai envie de travailler. Quand je commence, j’ai une image du film, une énergie que j’ai envie de transmettre, on pourrait même dire que c’est une couleur. C’est hyper précis.

Le film essaie d’ailleurs de rendre une expérience sensorielle de l’éco-anxiété.

Il y a deux professeurs d’université anglophones qui m’ont écrit parce qu’ils présentaient le film dans leurs cours sur l’anthropocène – pas en cinéma. Ils disaient que la meilleure façon d’aborder ça avec les étudiants c’était de leur faire ressentir. Et le peu de visionnement que j’ai fait avec des jeunes, dans des cégeps, on sent que ça résonne pour eux. Comme ils sont habitués à regarder des vidéos sur des petits écrans de téléphone, ils sont peut-être même moins fragiles devant les effets visuels intenses du film. Ça va être bien de le revoir en salle. Le son aussi a été travaillé pour que le film écrase le spectateur, en allant jusqu’aux limites, ça fait presque mal physiquement.

Le fond de l'air

L'Acadie, l'Acadie ?!?

Parlons un peu de ta carte blanche. Quel est ton histoire en tant que cinéphile?

J’ai vraiment accroché sur le cinéma quand j’étais petit. Je viens de Sainte-Agathe-des-Monts, où il n’y avait pas de cinéma et j’harcelais mes parents pour y aller ! On y allait en famille, à Saint-Jérôme ou à Laval, le mardi à moitié prix. J’ai un grand-frère aussi, qui m’a montré des films différents, parfois à un âge où je n’aurais probablement pas dû les voir. Je me souviens avoir vu C’est arrivé près de chez vous vers 15 ans et avoir trouvé ça incroyable. Il a cinq ans de plus que moi et je venais parfois le voir à Montréal où il vivait. C’est la première personne qui m’a emmené à la Cinérobothèque, où j’ai découvert entre autres REW-FFWD d’un jeune cinéaste à l’époque qui s’appelait Denis Villeneuve. Ensuite, j’ai étudié en cinéma.

Comment ce parcours cinéphile résonne avec ta carte blanche, qui est très variée?

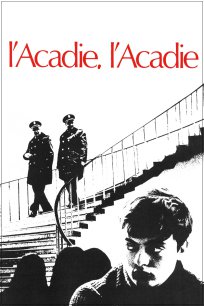

La carte blanche est un mélange de films qui ont été des points tournants pour moi et de découvertes plus récentes. L’Acadie, l’Acadie de Brault et Perrault, je me souviens encore du moment où je l’ai découvert, dans le cours de cinéma documentaire de Gilles Marsolais. Il nous a montré le film et j’ai été complètement fasciné : la parole de ces personnages, ces jeunes vivants, la lutte politique… Ça recoupait mes intérêts, j’ai eu une sorte de révélation. Pour ce qui est des découvertes, il y a des films que j’ai écouté pendant la pandémie, comme César et Rosalie de Sautet et Un singe en hiver de Verneuil. Ce sont des films qui m’ont réjoui. Quand on étudie en cinéma, les années du cinéma français d’avant la Nouvelle vague sont beaucoup décriées, qualifiées de « cinéma de papa ». Alors qu’il y a des films magnifiques datant de cette période. Et de grands films de dialogue : c’est le cas d’Un singe en hiver avec le texte de Michel Audiard, incroyable. Ce sont aussi des films tout en douceur, délicats…

Il y a aussi une séance de courts métrages.

J’ai été très marqué par Paul Sharits et le flicker quand j’étais jeune, son film T,o,u,c,h,i,n,g en particulier : écouter ces trente minutes avec le mot « destroy » en boucle, dans une salle pleine de monde, c’est de l’ordre de la panique collective! Il y a aussi des films d’Arthur Lipsett, parce que parmi les films de l’ONF on parle toujours de Pierre Perreault mais il ne faut pas oublier Lipsett. Quant au film de Denis Villeneuve c’est un clin d’œil : comme je le disais, j’ai découvert ça tout jeune avec mon frère. J’avais aussi envie de montrer un film de Matthew Rankin, parce que c’est un cinéaste que j’aime beaucoup au Québec. Negativipeg est un film très intéressant, à la fois documentaire et comédie, et il n’a pas été vu souvent.

Tu as également programmé deux longs métrages récents de cinéastes québécois, qu’est-ce qui a déterminé tes choix?

Je voulais vraiment montrer un film de Dominic Gagnon parce qu’il a une vraie démarche et son cinéma m’a beaucoup marqué. Je l’ai découvert à l’université dans un cours de cinéma expérimental. Il était venu présenter un court métrage et il était tellement irrévérencieux, ça avait fait son effet! Quelques années plus tard, j’ai vu ses films constitués de vidéos web comme RIP in Pieces America et Pieces and Love All to Hell au cours d’une rétrospective à la Cinémathèque. J’ai trouvé ça passionnant, parce qu’il n’y a pas beaucoup de cinéastes qui réfléchissent comme lui à la notion d’image, surtout dans un monde où le rapport à l’image a changé, alors qu’on a des caméras dans nos poches et qu’on est filmés en permanence.

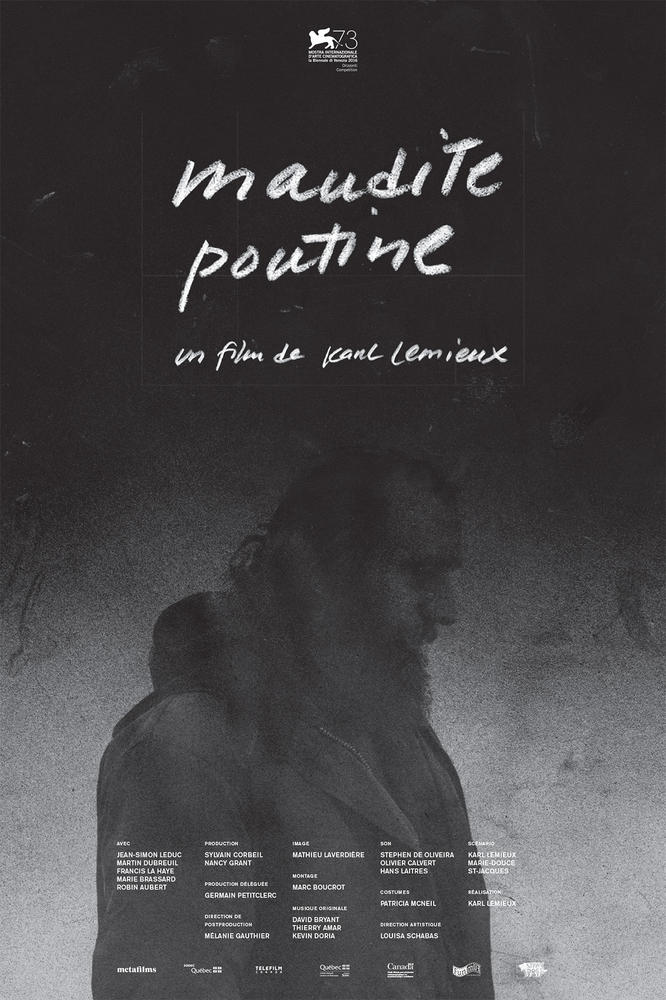

L’autre long métrage québécois, c’est Maudite Poutine de Karl Lemieux. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, avec qui j’ai beaucoup aimé travailler sur Miron et Le fond de l’air. Je trouve que son film n’a pas été assez vu, alors que c’est un film hyper maîtrisé, qui vient du cœur. Et c’est une expérience à vivre en salle.

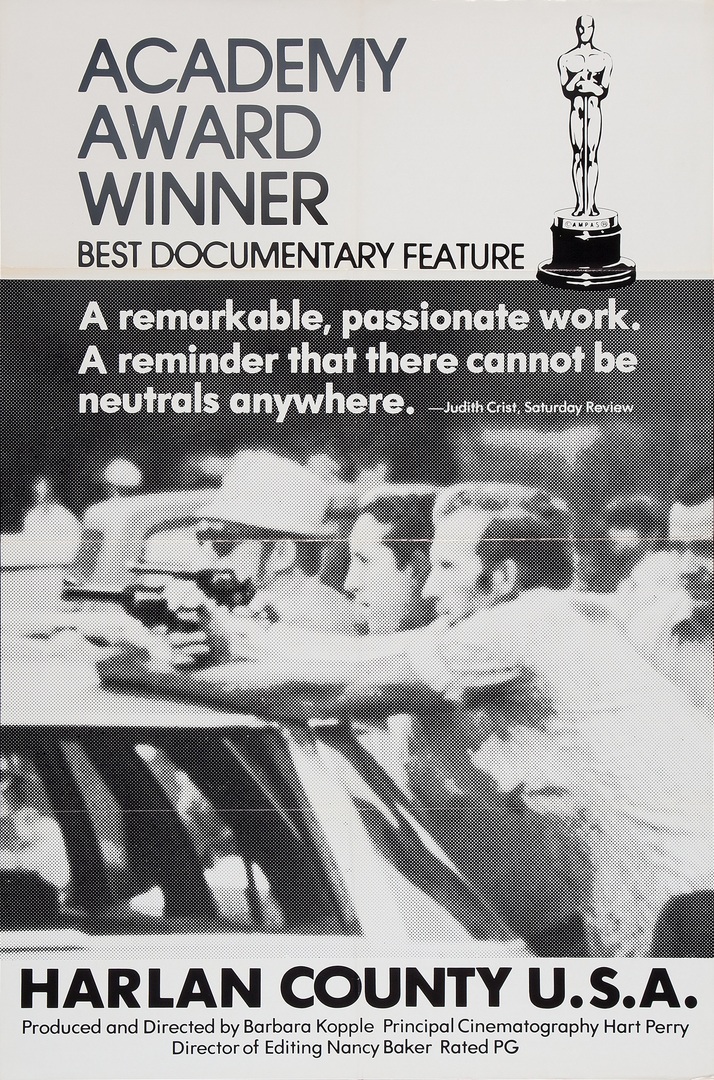

Le documentaire a aussi la part belle dans ta carte blanche. As-tu quelques mots à dire sur Harlan County USA et American Movie?

Je vais faire une confidence : Harlan County USA, je ne l’ai pas vu. Je l’ai programmé parce que j’aimerais justement le voir sur grand écran. J’ai vu juste des extraits et c’était fulgurant. American Movie c’est un film que j’avais vu avec mon frère au Cinéma du parc, et qui m’avait énormément marqué à l’époque. Dans ces films on retrouve quelque chose qui touche à l’humanité, quelque chose de très beau.

Maudite poutine

Mean Streets

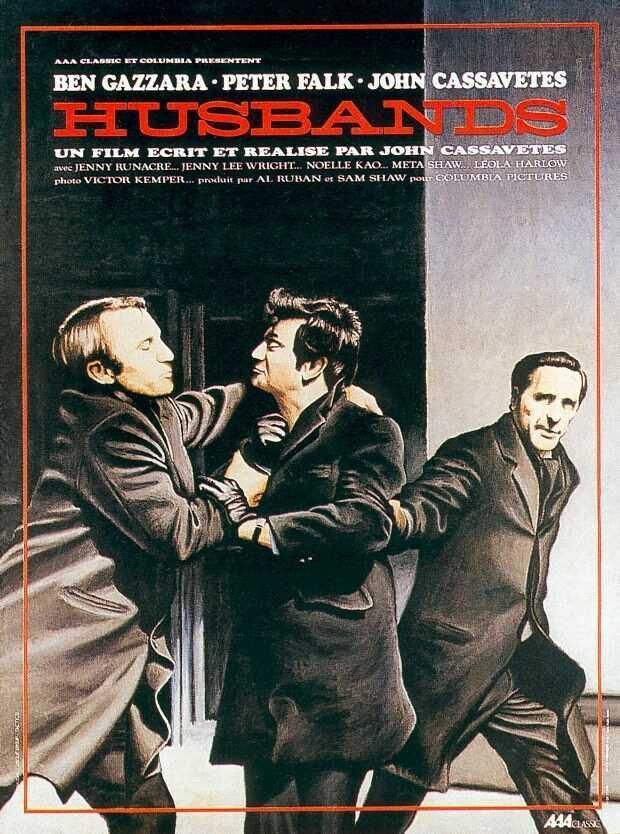

Par rapport à ce côté humain justement, il y a trois films de « virées entre hommes » si on peut dire : Mean Streets, Husbands, Un singe en hiver. En quoi ce motif t’attire?

Ce n’est pas conscient mais c’est peut-être le rapport à l’amitié. Ce sont des virées en effet, avec un rapport à l’aventure, des personnages poétiques aussi… Husbands de Cassavetes m’a renversé quand je l’ai vu étant jeune, mais je ne sais pas trop si le film a bien vieilli dans son rapport aux femmes par exemple. Martin Scorsese, c’est peut-être le cinéaste américain populaire qui me rejoint le plus, de Mean Streets à Goodfellas, Casino, Raging Bull… Mais aussi ses plus « petits » films comme After Hours ou The Colour of Money, et même The Irishman. Il y a quelque chose dans sa mise en scène, dans le rythme… Il y a des cinéastes de l’esthétisme et des cinéastes du rythme. Les cinéastes du rythme, les cinéastes musicaux, sont ceux qui me touchent le plus je pense. Mean Streets est un film de rythme.

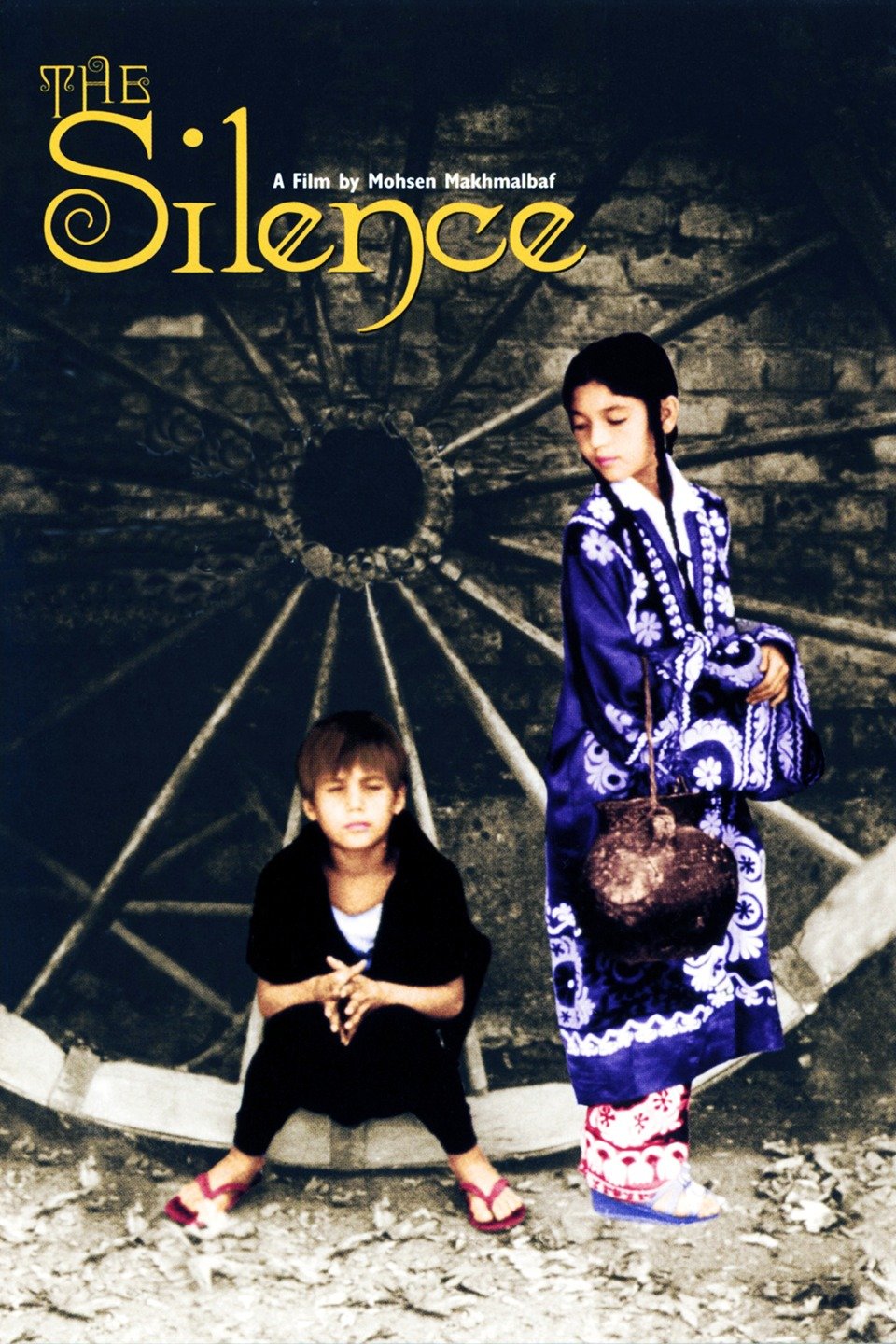

Tu as aussi choisi d’inclure de grands noms du cinéma contemporain international, comme Theo Angelopoulos ou Mohsen Makhmalbaf.

Avec Makhmalbaf, le cinéma devient un outil de révolution sociale. Son film Salaam Cinema repose par exemple sur une idée géniale: convoquer une audition et c’est l’audition elle-même qui devient film. Et son film Un instant d’innocence joue de façon extrêmement habile avec la frontière entre la fiction, le militantisme et l’art. J’aurais pu mettre un film d’Abbas Kiarostami aussi. Je voulais en tout cas vraiment que le cinéma iranien de cette époque-là soit présent. Pour Angelopoulos, je pense qu’il est là pour le plan séquence. S’il y a quelque chose que j’aime au cinéma, ce sont les plans séquences, avec leur maestria en termes de maîtrise technique, de mouvement ininterrompu, de musique…. J’ai vu L’éternité et un jour quand j’étais étudiant, et les chocs de jeunesse sont souvent les plus grands. Il y a un plan incroyable dans le film où le personnage est sur le bord de la plage, on pense que c’est un gros plan mais finalement la caméra recule, se déplace, le personnage avance… C’est fascinant. C’est difficile de réussir un plan séquence sans que ce soit maniéré.

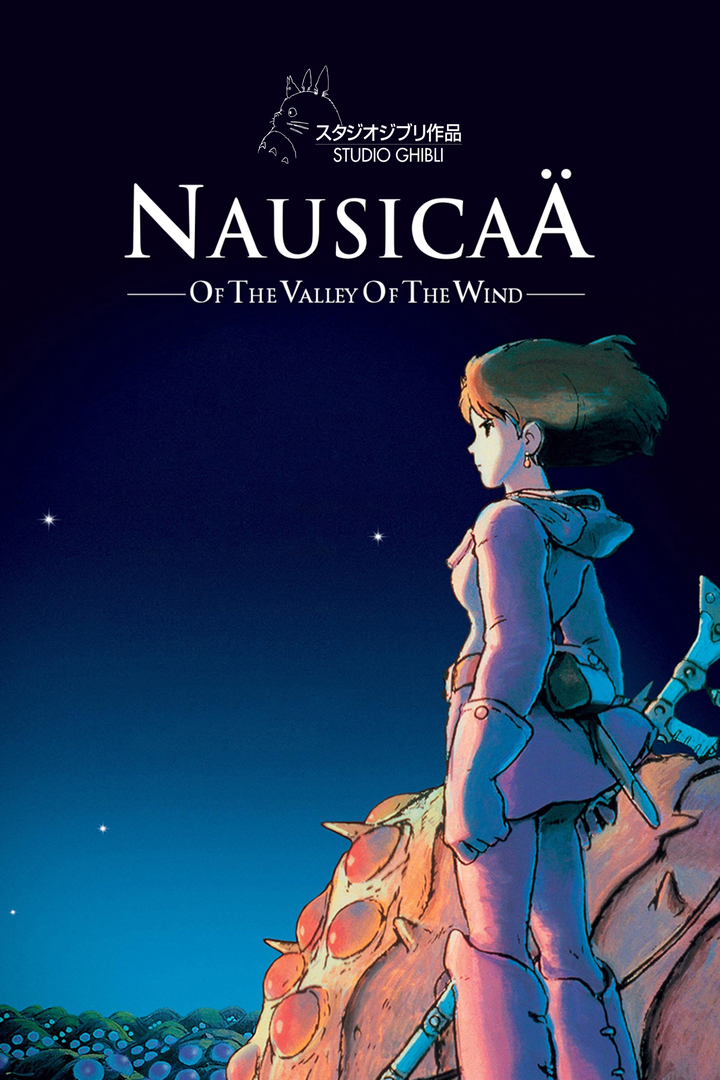

Étant donné que la crise environnementale est un de tes sujets d’étude, peux-tu nous parler de Nausicaä, le seul film de la carte blanche qui aborde directement ce thème?

Je ne suis pas vraiment le public cible du cinéma d’animation et je n’ai découvert Hayao Miyazaki que l’année dernière. J’ai vraiment une affection particulière pour son cinéma. Il n’y a que son dernier film que j’ai vu sur grand écran alors j’étais curieux de voir son premier film en salle grâce à la carte blanche. J’aime beaucoup la façon qu’a Miyazaki de toujours mettre en scène des héroïnes, et aussi des personnages qui ne veulent pas se battre, qui refusent la guerre. Sur internet, ça me tarabuste de voir des gens appeler à toujours plus de guerre, peu importe le camp dans lequel ils sont. L’héroïne de Nausicaä, elle, se met devant les ennemis pour dire ça suffit, je ne veux ni tuer, ni être tuée. C’est quelque chose qui me touche.

Dans Nausicaä, il y a bien sûr la question de l’environnement qui me rejoint mais aussi la science-fiction, du côté de l’anticipation philosophique, car mon prochain projet relève de ça. Ce sera une sorte de documentaire dystopique, dans lequel je vais utiliser des extraits de films de science-fiction – surtout des fictions postapocalyptiques d’Europe de l’Est des années 1970 à 1990 – et les détourner à travers les technologies du deep fake pour imaginer ce que pourrait être l’humanité en l’an 3000. Le titre du projet est Ce qui tourne au cauchemar. Ça me rappelle Bernard Stiegler – qui s’est suicidé depuis d’ailleurs... Quand on lui demandait : « Est-ce que ça va? », il répondait : « Non, mal, comme tout le monde ! ».

Nausicaä de la vallée du vent