CinémaLes grandes évasions

Si les évasions ont toujours été objet de fascination, c’est peut-être parce qu’elles requièrent autant de précision technique que d’opiniâtreté morale.

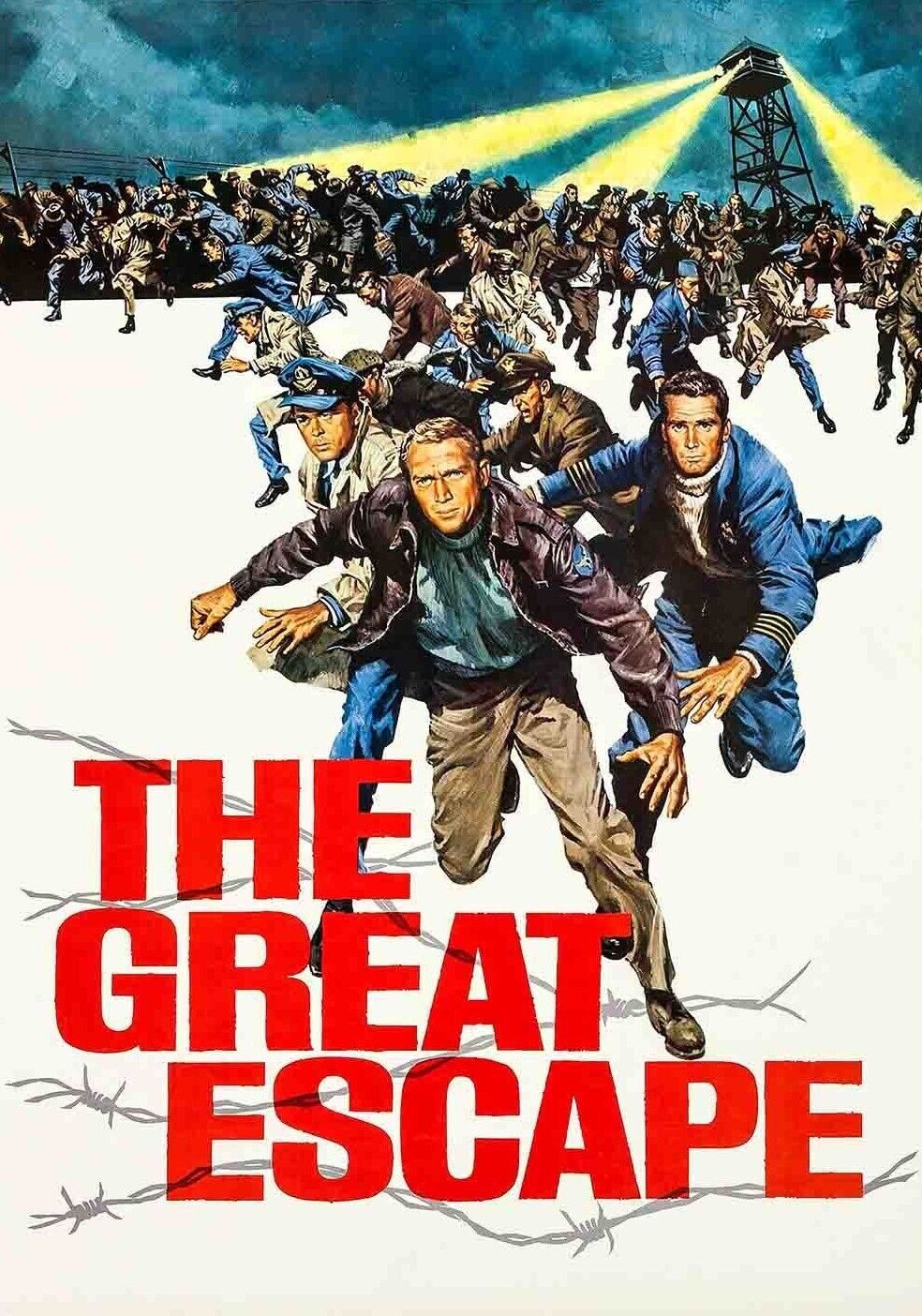

The Great Escape de John Sturges

Sur un plan pragmatique, une évasion réussie est une énigme qui force le respect et dont on voudrait connaître tous les rouages. Sur le plan spirituel, elle témoigne d’un ultime sursaut de dissidence doublé d’un refus de céder au désespoir, et met un grain de sable dans la machine bien huilée du pouvoir. La grande évasion de John Sturges est peut-être l’exemple le plus fameux du sous-genre pour cette raison : plus que la finalité de l’évasion en elle-même, c’est le processus de la tentative qui prévaut, afin de perturber la machine bureaucratique de l’ennemi. Par leur ingéniosité et leur effort collectif sisyphéen pour s’évader du Stalag Luft III, les prisonniers font perdre du temps autant qu’ils cherchent eux-mêmes à en gagner.

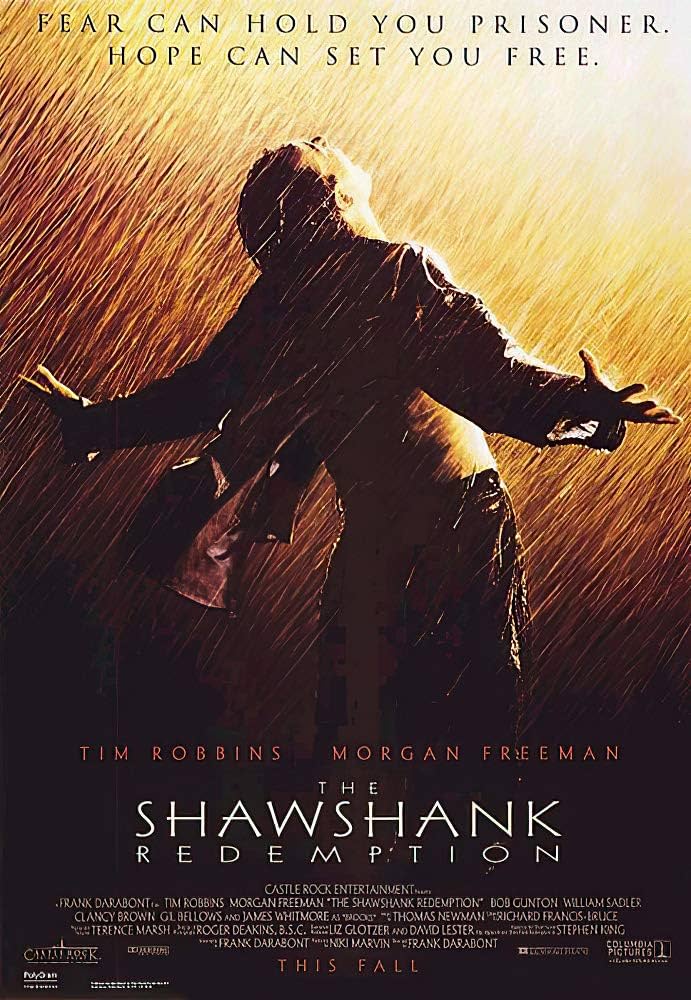

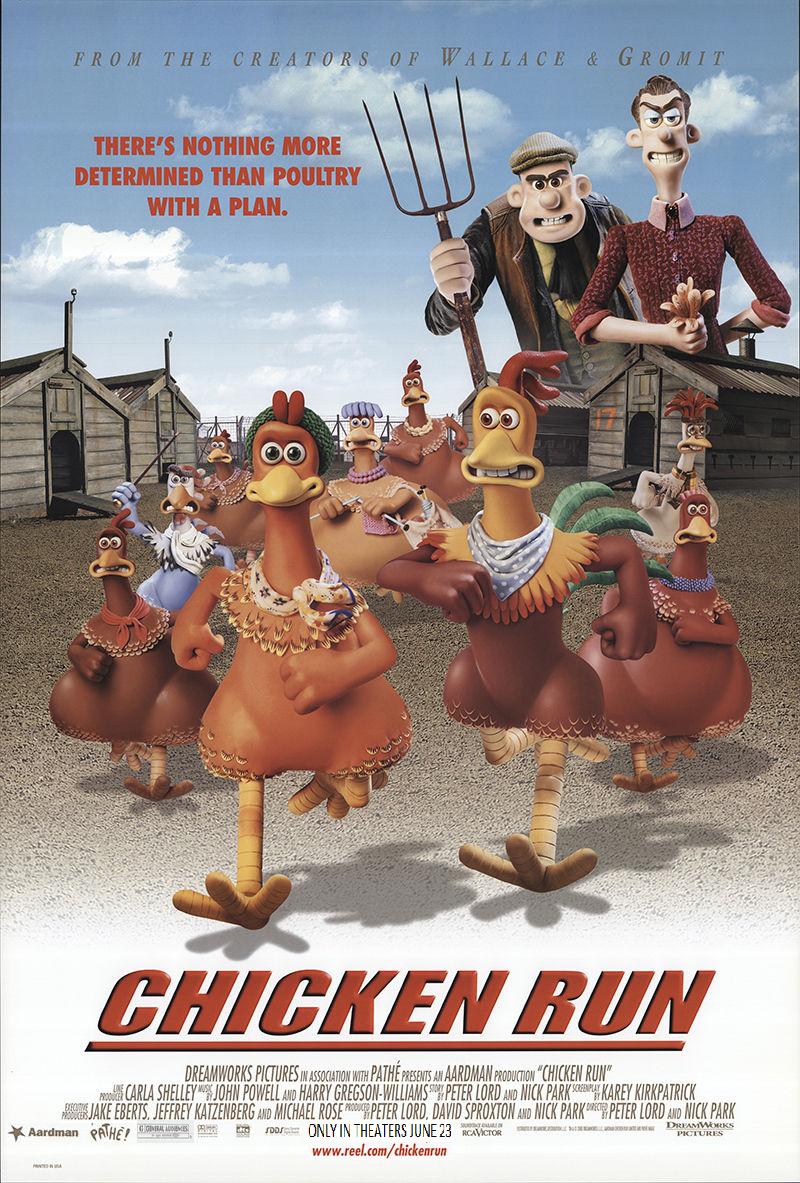

Au cinéma, l’évasion est presque toujours une histoire de frontière : entre le dedans et le dehors, le huis clos et la ligne de fuite, l’immobilisme et la cavale, la justice et l’injustice, l’isolement et l’entreprise collective… Or les frontières sont bien souvent le fruit de l’imagination humaine, comme le souligne Rosenthal dans La grande illusion. Chez Jean Renoir, en sus des frontières spatiales et nationales, ce sont celles des classes sociales qui complexifient encore un peu plus les interactions humaines. Les films d’évasion se sont d’abord ancrés dans les récits de guerre avant de se tourner vers l’univers carcéral, et les enjeux moraux qu’ils traitent ont ainsi évolué en conséquence, explorant différents degrés d’ambivalence. Dans sa dimension profondément concrète, planifiée, matérielle, l’évasion devient paradoxalement un terrain d’introspection, où peut surgir l’imprévu ou l’ambigu. Dans Un condamné à mort s’est échappé, Robert Bresson dédramatise l’action pour se pencher sur l’introspection d’un homme; dans Le trou, Jacques Becker joue la carte de la tension pour mettre à l’épreuve la solidarité d’un groupe d’hommes face à leur échéance.

Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson

Le trou de Jacques Becker

S’ils entretiennent un rapport différent au récit et au suspense, Bresson et Becker, qui ont en commun d’avoir été tous deux prisonniers de guerre, s’appuient sur des témoignages réels et partagent dans leurs films un même désir d’authenticité. S’inspirant de l’expérience du résistant André Devigny, Bresson tourne dans la véritable prison lyonnaise de Montluc où celui-ci fut enfermé, exigeant la restauration des lieux comme ils étaient – jusqu’aux matériaux pour obtenir la juste atmosphère sonore. Becker, lui, adapte le roman de José Giovanni et implique celui-ci au scénario et au tournage. Criminel, condamné à mort et aux travaux forcés avant d'être gracié, Giovanni est finalement devenu un écrivain, scénariste et cinéaste particulièrement talentueux. Un parcours tortueux qui résonne avec la complexité morale explorée par Becker. Là aussi, les sons ont une importance primordiale. Dans les deux films, l’évasion est affaire de détails : chaque geste, chaque objet compte.

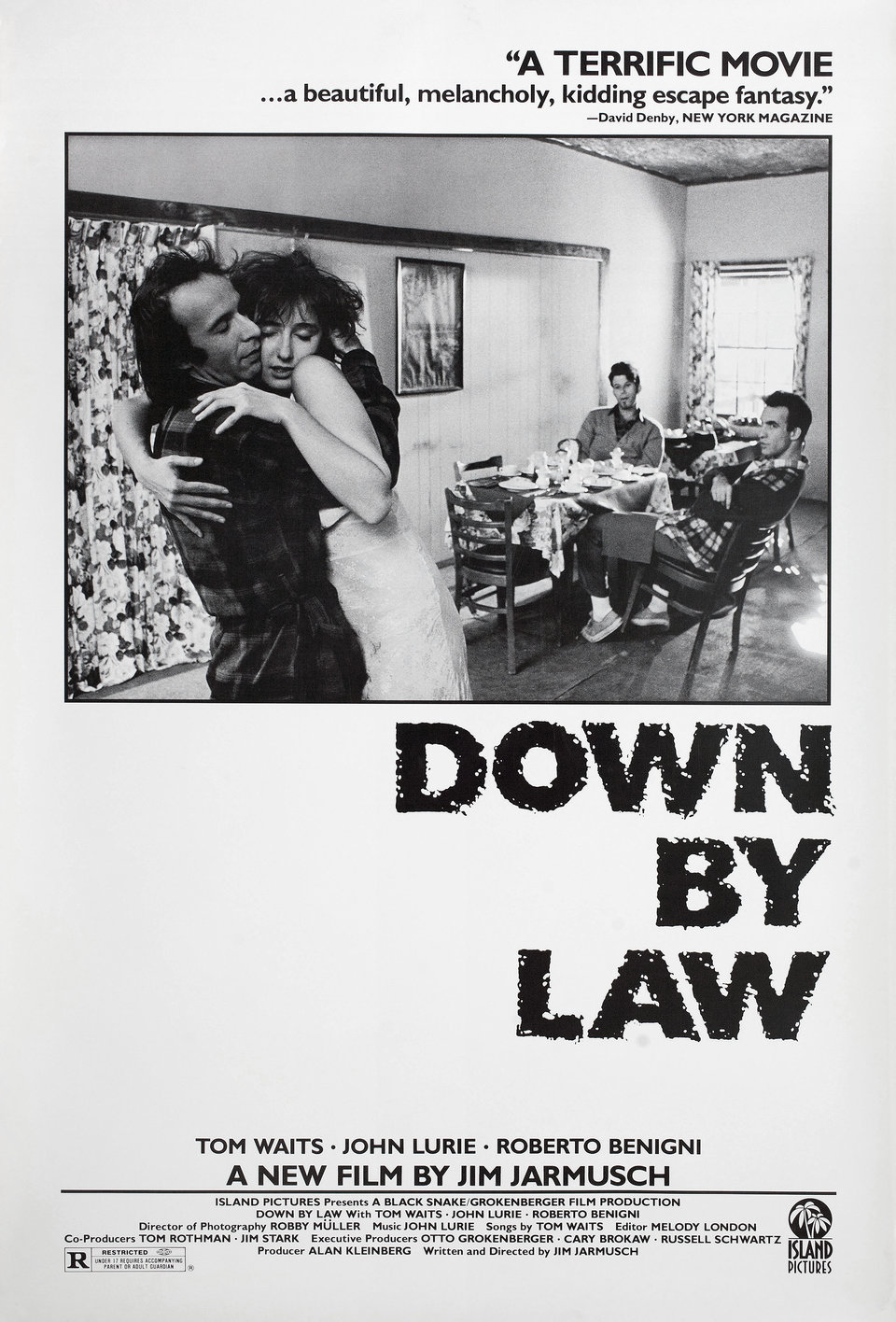

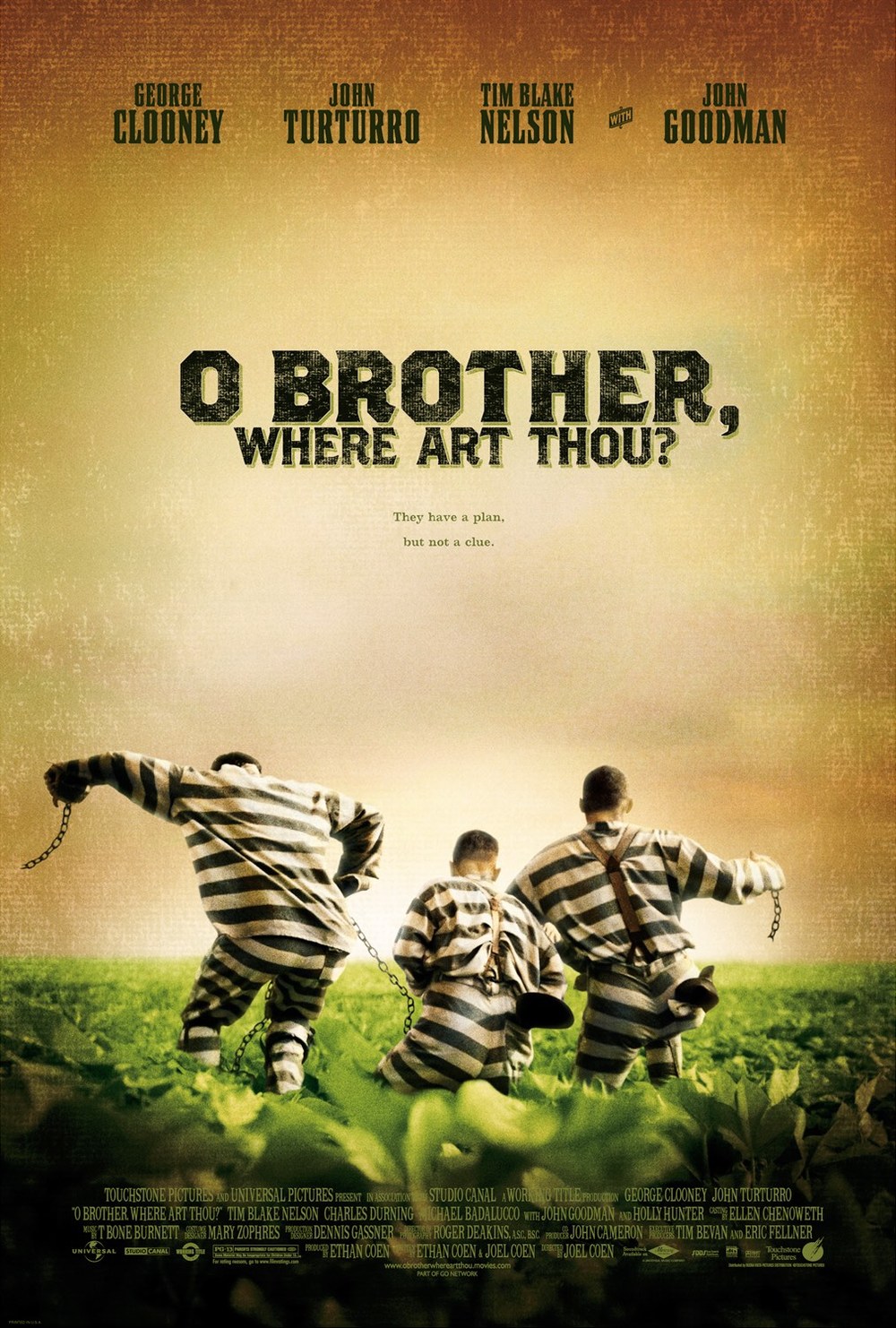

Lorsque l’évasion en elle-même n’est pas le cœur de l’action, il reste le confinement et l’attente qui la précèdent, ou bien la fuite et la course sur lesquelles elle débouche. Jim Jarmusch s’en amuse dans le découpage de Down by Law. Le film se divise en deux parties : de longues palabres à l’intérieur d’une cellule puis un périple cocasse à travers le bayou; entre les deux, on ne saura rien des détails de l’évasion en elle-même, complètement éludée, si ce n’est qu’elle avait pour source d’inspiration un « american movie » vu par le personnage de Roberto Benigni. Lorsqu’ils ne relèvent pas du huis clos, les films d’évasion sont souvent des récits éminemment géographiques. Une fois hors des murs de la prison, il y a tout un territoire – et une réalité – à apprivoiser, comme en témoignent chez les frères Coen les mésaventures du trio de O’Brother à travers la Louisiane de la Grande dépression. La géographie elle-même peut délimiter l’enfermement et dicter ainsi le terrain de la mise en scène : en prenant la forme d’une île escarpée, comme dans L’évadé d’Alcatraz de Don Siegel, ou celle d’une jungle hostile, comme dans Papillon de Franklin J. Schaffner.

Down By Law de Jim Jarmusch

Escape From New York de John Carpenter

Il peut s’agir d’un territoire plus grand encore. Chez John Carpenter, dans Escape From New York, Manhattan redevient une vraie île, privée de ses ponts et transformée en prison de haute sécurité. La loi de la jungle et la violence urbaine auto-assurent en quelque sorte le travail de gardiennage : facile d’y atterrir mais impossible d’en sortir, surtout quand on essaie d’extraire le Président des États-Unis… Dans un style bien différent mais sur un ton tout aussi irrévérencieux, c’est le pays tout entier que l’on fuit dans Papa à la chasse aux lagopèdes, où la cavalcade vers le grand nord de l’escroc François Lemieux vise in fine une évasion (fiscale) vers le sud ensoleillé. Le film de Robert Morin a quelque chose d’un intrus ou d’un pied de nez parmi les films d’évasion : ici, plus une once d’héroïsme et ou de rédemption, la fuite du malfrat n’est pas vouée à le faire sortir de prison mais à ne pas l’y faire rentrer.

Quoi qu’il en soit, l’évasion a toujours quelque chose de grisant : elle s’inscrit dans le temps pour défier l’espace, créant à travers ses histoires de trous percés, de tunnels creusés et de sauts dans le vide un appel d’air vers la liberté. Elle a quelque chose d’un jeu, et c’est en cela qu’elle nous captive au cinéma. Même aux heures les plus sombres, l’évasion ouvre une brèche d’espoir et d’avenir avec une pointe d’anarchie ludique. Comme le dit si bien le capitaine de Boeldieu dans La grande illusion : « À quoi sert un terrain de golf? À jouer au golf. Un court de tennis? À jouer au tennis. Eh bien, un camp de prisonniers, ça sert à s’évader ».

La grande illusion de Jean Renoir