CinémaLes joyeuses ténèbres de Pedro Almodóvar

Au fil des décennies, le succès de Pedro Almodóvar a été grandissant. Mais derrière des airs quasi consensuels et des atours réconfortants se cache une œuvre plus tortueuse qu’il n’y paraît. Revisiter les films du cinéaste aujourd’hui, notamment ceux de sa première période, permet d’appréhender avec un regard renouvelé un parcours à la fois très cohérent et en constante évolution, se déployant sur plus de quarante ans.

Faire ou ne pas faire du « Almodóvar »

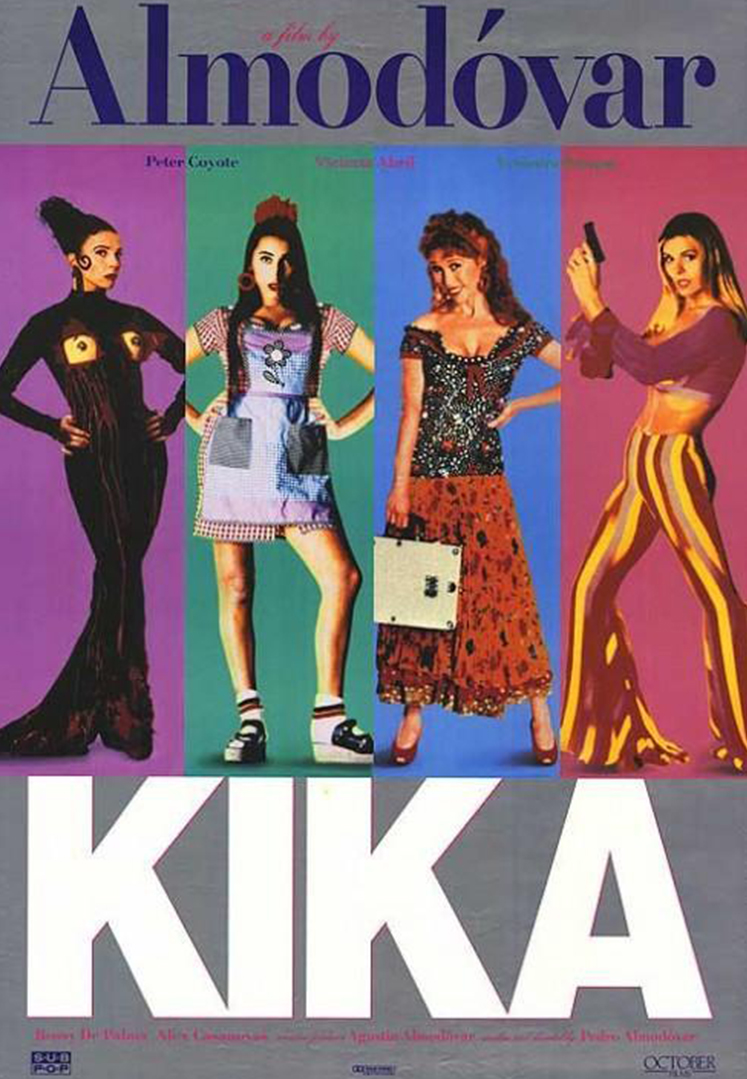

Salué aussi bien par les critiques que par le public, son œuvre évoque une sorte d’image d’Épinal cinéphilique : colorée, exubérante, madrilène, sensuelle… Il y a bien sûr quelque chose d’éclatant dans l’œuvre d’Almodóvar, dans l’amour qu’il porte à ses personnages, dans sa façon de célébrer avec constance la communauté, la féminité ou la transidentité. Mais sa filmographie est pourtant moins homogène qu’elle en a l’air et ses films abordent des thèmes auxquels peu de cinéastes osent se frotter; ils sont souvent peuplés de marginaux, d’individus torturés, voire de « monstres », et sont traversés d’une indéniable mélancolie. Sur quoi repose alors le miracle Almodóvar, qui relève donc aussi d’un paradoxe?

Revisiter aujourd’hui les premiers films d’Almodóvar permet aussi bien de retracer la façon dont il a, dès ses débuts, mis en place un univers de cinéma bien à lui que de constater son évolution et le chemin parcouru depuis. Alors que dans ses œuvres plus récentes, les références relèvent plutôt de l’hommage énoncé (comme Les yeux sans visages de Franju dans La piel que habito), les influences du cinéaste transparaissent au départ plutôt dans la manière et l’état d’esprit : dès Pepi, Luci, Bom, sa fascination amusée pour la faune urbaine, entre caricature et humanisme, peut évoquer Federico Fellini, tandis que les nonnes perverses et l’univers surréaliste de Dans les ténèbres rappelle bien sûr le cinéma de Luis Buñuel.

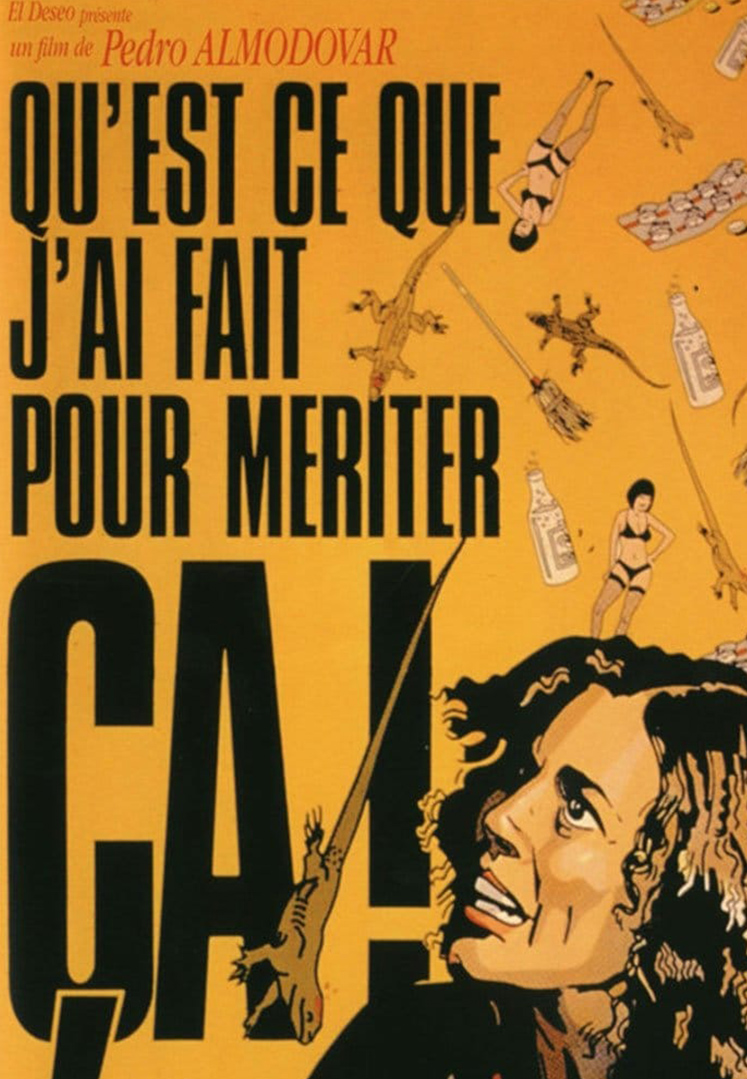

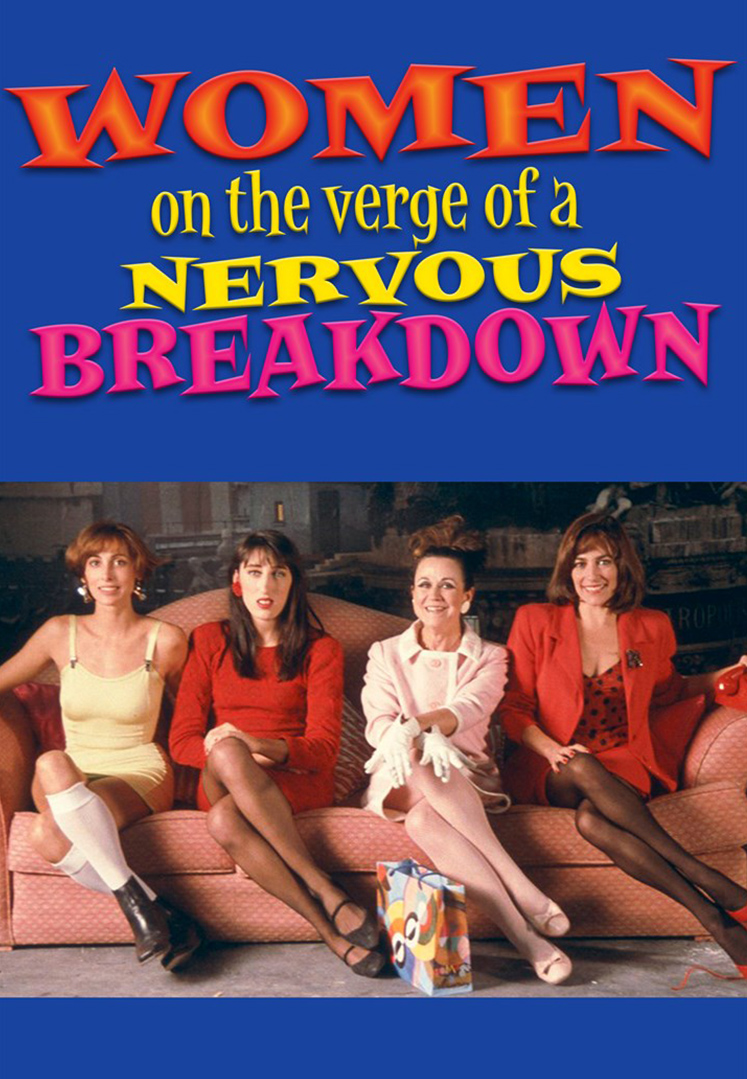

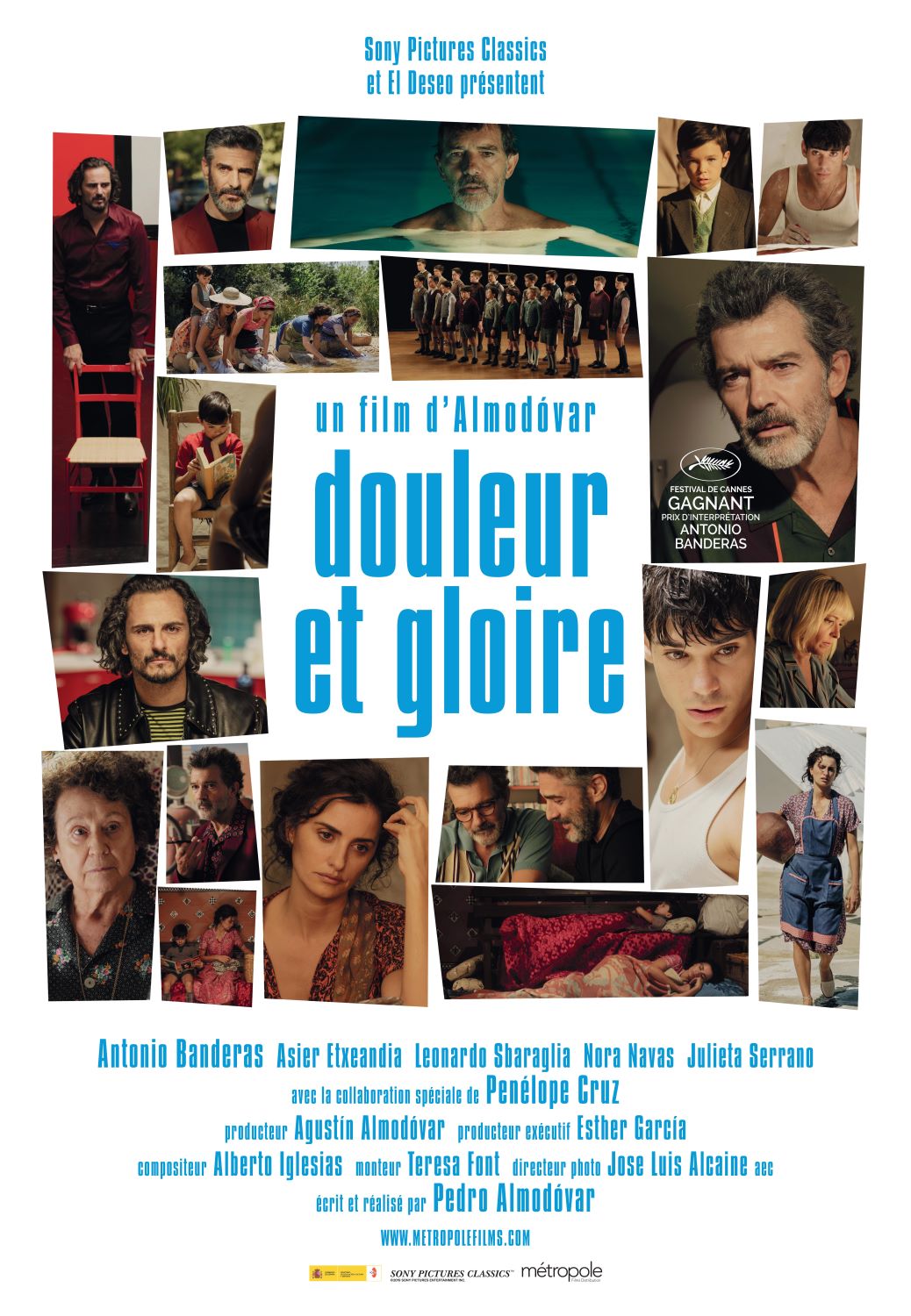

Peu à peu Almodóvar trouve donc son approche mais il ne cesse aussi d’explorer, de surprendre, d’aller là où on ne l’attend pas. De l’hystérie de Femmes au bord de la crise de nerfs à la retenue de Douleur et gloire en passant par la surenchère scénaristique de Tout sur ma mère ou encore le retour du thème religieux sur un ton cette fois plus grave dans La mauvaise éducation, son œuvre présente différentes facettes, complexifiant l’appréhension d’un « style » Almodóvar.

En parallèle, certains motifs (le rouge notamment) et certains thèmes de prédilection (la sexualité, la filiation) du cinéaste germent dès ses débuts, formant une « esthétique » reconnaissable qu’il tentera parfois par la suite de tamiser, là encore pour s’affranchir des attentes que son cinéma peut susciter.

Tout sur ma mère (Pedro Almodóvar)

Mélodrame et représentation

Les films des années 1980 correspondent aussi à l’avènement d’un genre de cinéma à part, s’amusant avec le principe des fameuses telenovelas (en condensé) tout en évoquant le classicisme baroque de Douglas Sirk : le mélodrame mâtiné de comédie, saupoudrant d’ironie et d’un détachement tout contemporain des histoires à tiroirs et des rebondissements hauts en couleur. Cette dimension est peut-être celle qui reste la plus ancrée dans toute l’œuvre du cinéaste, malgré des pas de côté (comme dans les années 2010, où il dissocie les genres en réalisant coup sur coup la franche comédie Les amants passagers et le drame plutôt dénué de fantaisie Julieta).

La vie dans les films d’Almodóvar est un condensé improbable d’événements extrêmes sur fond d’un quotidien pourtant banal. Ce penchant pour l’invraisemblable comme moteur narratif et pour les excès du mélodrame témoigne du fait qu’Almodóvar semble toujours chercher une certaine distance par rapport à ce qu’il nous raconte. Cette mise à distance peut être cathartique, exubérante, métaphorique, pudique… Elle peut être anecdotique (l’étrangeté d’une perruque blonde sur Penelope Cruz dans Volver) ou terrible (un film-écran comme ellipse d’un viol dans Parle avec elle).

Toujours est-il que ce recul, très cinématographique, est ce qui fait que tout « passe » chez Almodóvar et qu’il vaut mieux, idéalement, se plonger dans cet univers excessif sur grand écran, pour trouver la bonne distance. Car tout, chez Almodóvar, relève de la représentation : de la mise en abyme réflexive de la place de l’artiste à travers ses personnages d’acteurs, d’écrivains ou de cinéastes à la mise en scène exacerbée des ressorts de la fiction, en passant par les nombreuses scènes de spectacles, de performances et de chant qui ponctuent ses films… C’est dans cet interstice que se joue peut-être l’essentiel. Que se trame-t-il derrière les apparences du jeu social, dans les coulisses du théâtre auquel se prêtent ses protagonistes ?

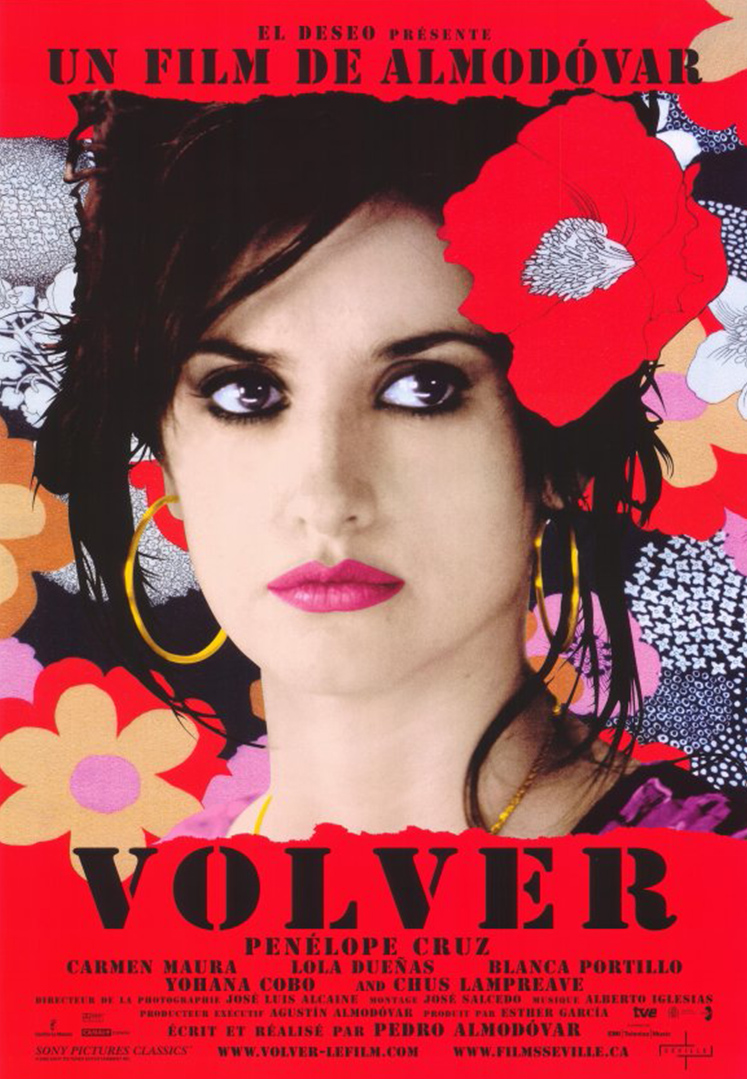

Volver (Pedro Almodóvar)

Le poids du passé

Ces derniers agissent toujours dans une sorte d’immédiateté : en témoigne leur exubérante volubilité (au téléphone, à soi-même, de vive voix,), comme s’ils cherchaient à combler le moindre vide, à ne pas avoir le temps de prendre du recul. De Carmen Maura pendue à son téléphone dans Femmes au bord de la crise de nerfs aux stewards excentriques de l’avion coincé dans les airs des Amants passagers, les personnages d’Almodóvar parlent, chantent ou crient comme s’il en dépendait de leur survie.

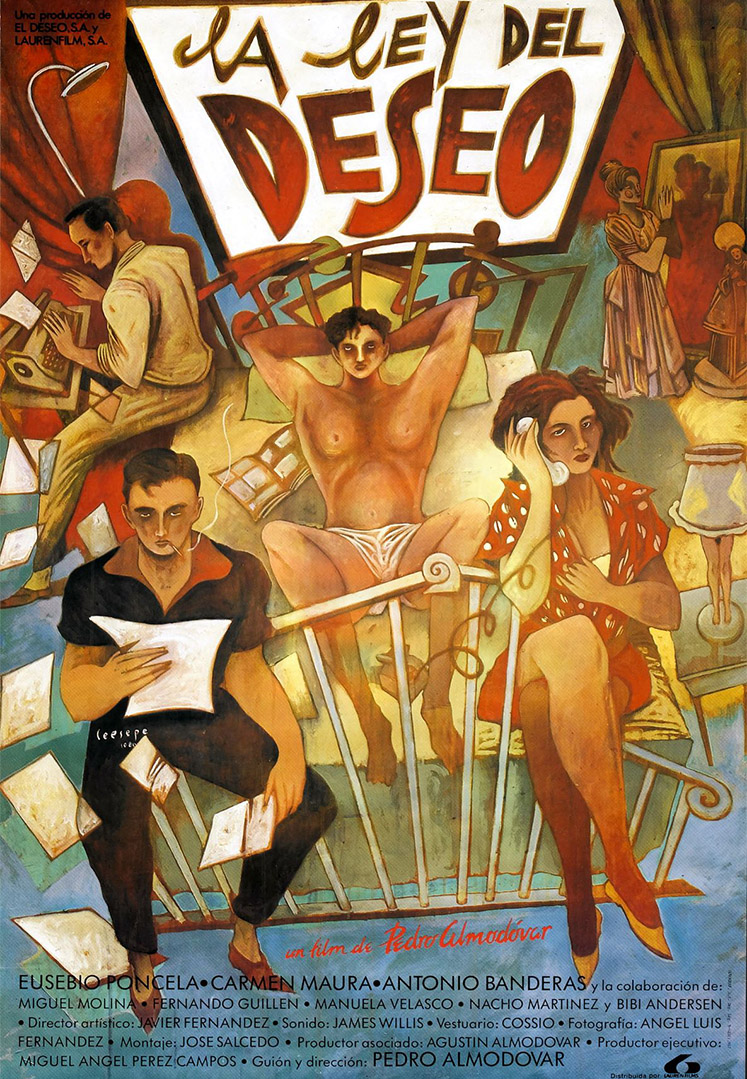

Cette façon d’être dans un perpétuel instant présent est en réalité une façon de résister à une ombre omniprésente, qui est peut-être la seule et unique obsession du cinéaste comme de ses protagonistes : le poids du passé, dont Tina (Carmen Maura), dans La loi du désir, dit qu’il est la dernière chose qui lui reste, aussi effrayant soit-il. Les souvenirs sont en effet souvent traumatiques chez Almodóvar, bien qu’ils puissent parfois aussi être un refuge suscitant la nostalgie (comme dans Douleur et gloire).

Quoi qu’il en soit, le passé est bien souvent le vortex autour duquel se construit le tourbillon vital des films d’Almodóvar. Lorsqu’ils ne sont pas obnubilés par leurs souvenirs, les individus peuplant son cinéma se répartissent entre les absents (décédés, comme dans Tout sur ma mère, ou volatilisés, comme dans Julieta), les amnésiques (de La loi du désir à Parle avec elle), et les aveugles – au sens métaphorique (à l’instar de la mère n’ayant pas su voir l’inceste dans Volver).

On peut se demander si Almodóvar, qui a débuté sa carrière au sein de la Movida, ce mouvement artistique ayant émergé suite à la fin du franquisme, ne s’est pas toujours interrogé sur les fantômes occultés de son pays, dénonçant derrière les flots de paroles de ses personnages le silence assourdissant qui entoure le devoir de mémoire. À l’heure où les extrêmes reviennent en force, son film le plus récent, Madres paralelas, aborde justement plus frontalement que jamais l’histoire de l’Espagne. Alors que ce film marque peut-être un nouveau tournant dans l’œuvre d’Almodóvar, le moment est particulièrement bien choisi pour revisiter les méandres de cette filmographie sûrement plus politique et parfois plus pessimiste qu’on pourrait le penser.