CinémaMontréal, vies de quartiers

Notre cycle Montréal, vies de quartiers propose une promenade à travers les quartiers de l’île grâce au regard de huit cinéastes documentaires qui s’attachent à faire le portrait des lieux et des communautés qui les habitent.

À Saint-Henri le cinq septembre

Comme tout microcosme, le quartier d’une ville offre un aperçu de la société qui l’entoure, permet de soulever de grandes questions à échelle humaine et inscrit les individus dans une communauté. Il s’est ainsi imposé comme un terrain d’observation privilégié du documentaire : depuis À Saint-Henri le cinq septembre de Hubert Aquin (1962), de nombreux cinéastes ont tourné leur caméra vers le quotidien ordinaire qui définit certains quadrilatères. À travers leur regard, des événements et des détails apparemment anecdotiques se font ainsi le précieux témoignage d’un tissu social et d’une époque.

Pour les citadins, le quartier est la première zone de contact entre l’individu et la collectivité. Il n’est donc pas surprenant que plusieurs jeunes cinéastes ancrent leur premier long métrage dans ce cadre familier, comme Jean-François Lesage dans Conte du Mile-End ou Jenny Cartwright dans Je me souviens d’un temps où personne ne joggait dans ce quartier. Aussi différents soient-ils, ces deux films prennent ainsi la forme de balades impressionnistes, au gré des individus croisés et des espaces traversés par la caméra, offrant un aperçu kaléidoscopique qui reflète autant la subjectivité du cinéaste que l’esprit des lieux. La langue y occupe une place à part, témoignant à chaque fois d’un univers plutôt que de propos précis : chez Lesage, les méditations sentimentales d'une jeunesse urbaine forment un flot insaisissable qui incarne les heures suspendues et oisives d’une nuit d’été; chez Cartwright, les langues étrangères parlées dans Parc-Ex énoncent, dans leur multitude même, un propos sur la société qui dépasse la teneur des échanges de l’instant, que la cinéaste n'a d’ailleurs pas souhaité sous-titrer.

Je me souviens d'un temps où personne ne joggait dans ce quartier

Dear Jackie

Essayer de saisir ce qui caractérise un quartier est aussi une façon pour les cinéastes de reprendre le contrôle du récit collectif, en observant la société à hauteur humaine. Dans Dear Jackie, Henri Pardo part de la venue à Montréal du joueur de baseball afro-américain Jackie Robinson dans les années 1940 pour révéler en contrepoint la réalité non médiatisée de nombreux autres anonymes, à travers l’histoire de la communauté noire de la Petite-Bourgogne, surnommée dès les années 1920 la « Harlem du nord ». Le noir et blanc lui permet de naviguer du passé au présent, des archives d’hier aux témoignages d’aujourd’hui avec toute la fluidité nécessaire à son propos sur la perpétuation du racisme. Dans Ma vie réelle, Magnus Isacsson cherche quant-à-lui à offrir une représentation de Montréal-Nord la plus distanciée possibles des images médiatiques, stéréotypées ou fantasmées du quartier et de ses habitants. Il y parvient en faisant le portrait attentif de quatre jeunes, filmé sur un an et demi : le documentaire est ici avant tout un travail de mise en confiance, pour avoir accès aux images les plus justes possibles.

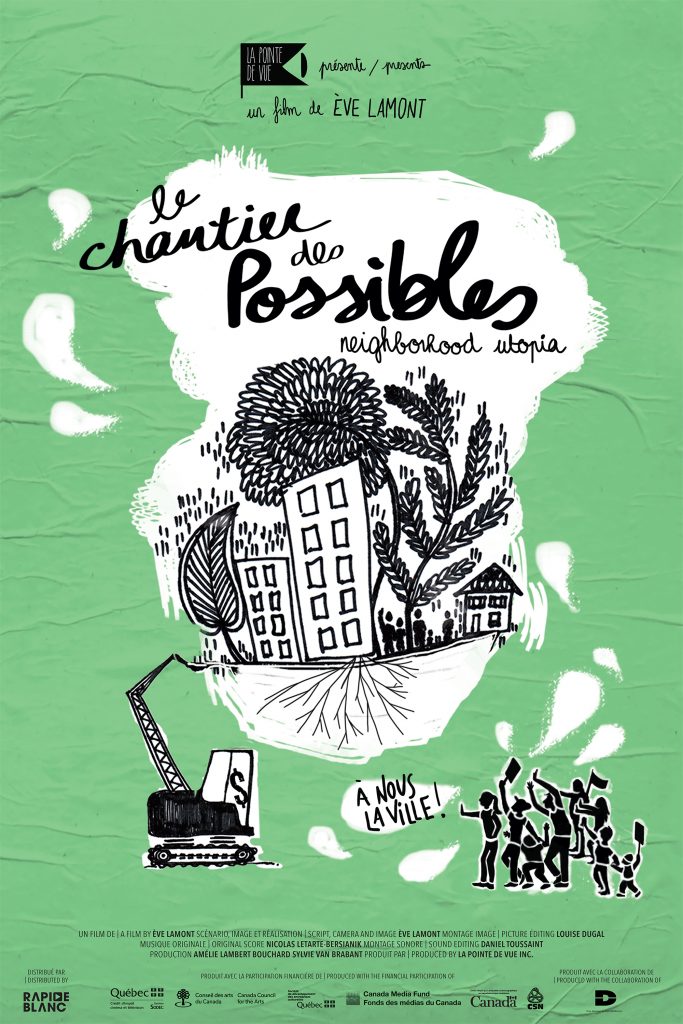

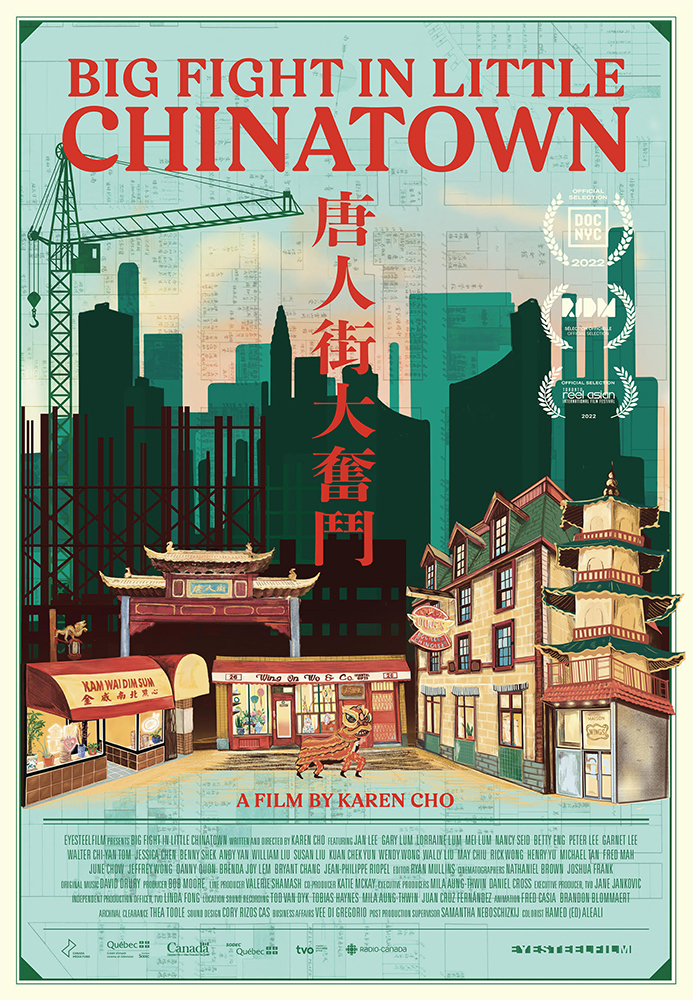

Avec Le chantier des possibles, Ève Lamont oppose elle aussi les images du réel à celles de la fiction dominante : aux habitants de Pointe-Saint-Charles, qu’elle filme au plus près, sans fioriture ni effet de style superflu, font face les visions clinquantes et les slogans incongrus des immenses panneaux de réclame vantant les mérites de futures tours à condos. La mobilisation des habitants, à travers la création d’une coop, est une tentative d’écrire l’histoire eux-mêmes, une autre histoire à laquelle la cinéaste rend justice en le mettant en récit (« Il était une fois un quartier » énonce-t-elle d’ailleurs). La gentrification et l’urbanisme dicté par la seule rentabilité est également au cœur de Haute tension à Chinatown de Karen Cho. Dans un cas comme dans l’autre, le quartier devient politique en étant la première cellule de résistance face à un modèle économique ou social hégémonique ou inégalitaire. Il n’est pas seulement un lieu de vie, mais le terreau des identités et d’une certaine spiritualité, lorsqu’il est doté d’une « âme » constituée avec le temps avec les histoires dont il est le vestige.

Le chantier des possibles

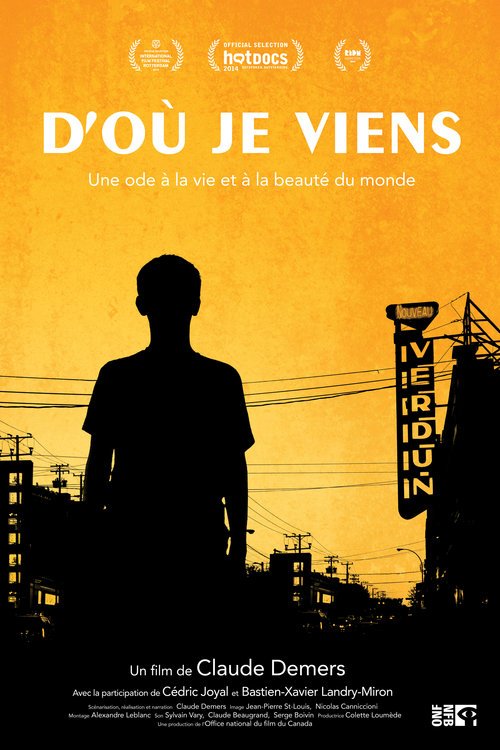

D'où je viens

C’est de cette âme que se revendique également Danic Champoux avec son Conte du Centre-Sud, en expliquant son attachement au quartier et son choix d’y élever ses enfants après y avoir grandi, en dépit de la pauvreté qui y règne. Sa propre vie devient la porte d’entrée pour aborder la réalité des habitants et l’essence de ce lieu de vie à la fois déshérité et empli d’humanité, constitutif de son identité propre. D’où je viens de Claude Demers révèle lui aussi à quel point ce cadre de l’enfance est crucial pour un individu. En partant à la rencontre de deux jeunes garçons de Verdun qui deviennent en quelque sorte des alter ego de l’enfant qu’il a été, le cinéaste tente d’accéder à sa propre histoire et d’affronter ses questionnements d’enfant abandonné. Portrait collectif et autoportrait intime se mêlent dans une tendre exploration composée d’instants et d’impressions, de souvenirs lointains ou en devenir. Là encore, les petites histoires du présent tissent un récit plus large, celui d’une mémoire. Car c’est bien de la mémoire de Montréal qu’il s’agit à chaque fois, entre transmission et transformation, des archives d’hier aux interrogations de demain : de film en film et de quartier en quartier, à chacun d’y frayer son chemin.