CinémaPier Paolo Pasolini, écrivain derrière la caméra

Accattone de Pier Paolo Pasolini

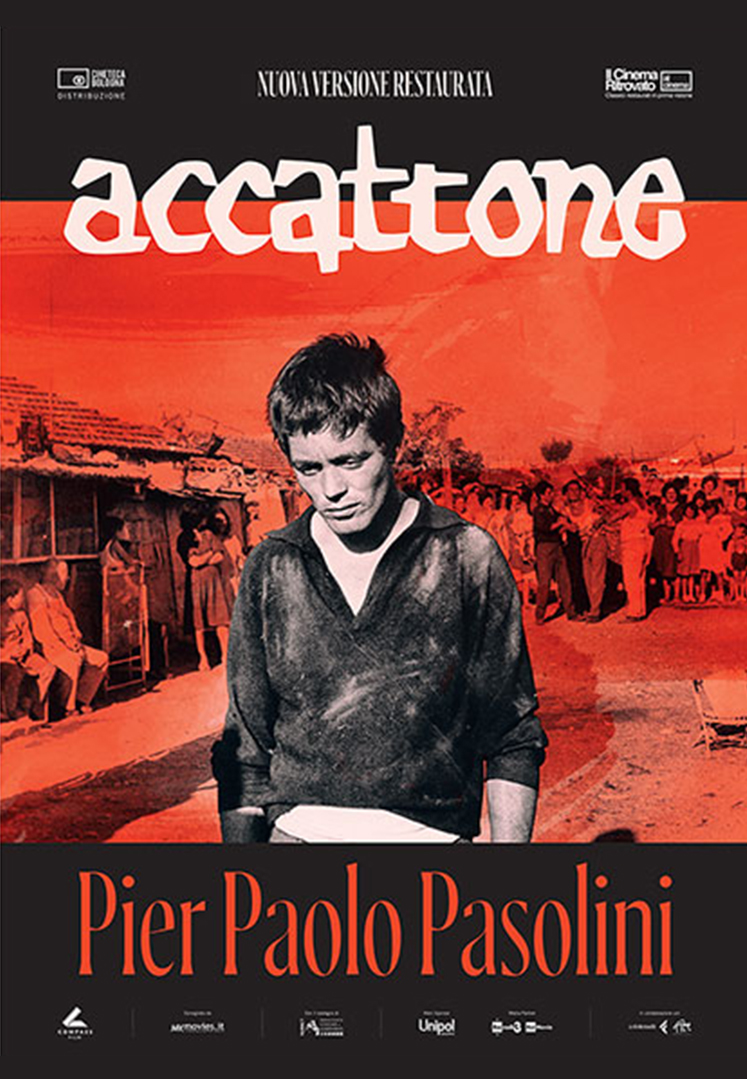

Le passage de Pasolini au cinéma s’est fait par l’écrit : romancier et poète en premier lieu, il est sollicité pour ses talents de scénariste avant de réaliser ses propres films. Ce dialogue entre l’écrit et le cinéma se poursuivra tout au long de son parcours, au gré des adaptations. En 1955, il publie le roman qui fait connaître son nom et teinte déjà sa réputation de scandale : Ragazzi di vita, qui raconte les tribulations dans l’immédiat après-guerre de jeunes romains du sous-prolétariat. Attirer les regards sur cette catégorie de la société déplaît aux élites, puisqu’au moment où le livre paraît, l’heure est à la célébration du boom économique dans lequel entre l’Italie. Malgré le procès qu’il subit pour avoir eu l’audace d’aborder la prostitution masculine dans son livre, Pasolini contribue alors au scénario de La notte brava de Mauro Bolognigni, adaptation de son roman. Mais il réalise surtout sa propre transposition des Ragazzi à l’écran en 1960, avec Accattone : non pas une adaptation littérale mais plutôt un prolongement de sa pensée. À partir de ce premier film, le texte et l’image ne cesseront dès lors de coexister et de se faire écho au sein de son œuvre.

Accattone revisite le néoréalisme italien plus qu’il ne le prolonge, optant pour une touche d’onirisme qui crée une certaine distance, un peu comme l’usage de l’argot et du dialecte romanesco dans Ragazzi di vita. Les dialectes, que les fascistes tentèrent d’interdire et pour lesquels Pasolini s’est passionné lors de son séjour dans le Frioul pendant la guerre, prennent une dimension transgressive dans une Italie dont le cinéaste considère qu’elle est en voie d’uniformisation. Et le cinéma, langage capable d’abolir les frontières nationales et sociales, devient à son tour un moyen de subversion. L’adaptation de l’écrit à l’écran n’est donc peut-être pas tant pour Pasolini une affaire de médium que de langage, au sens large.

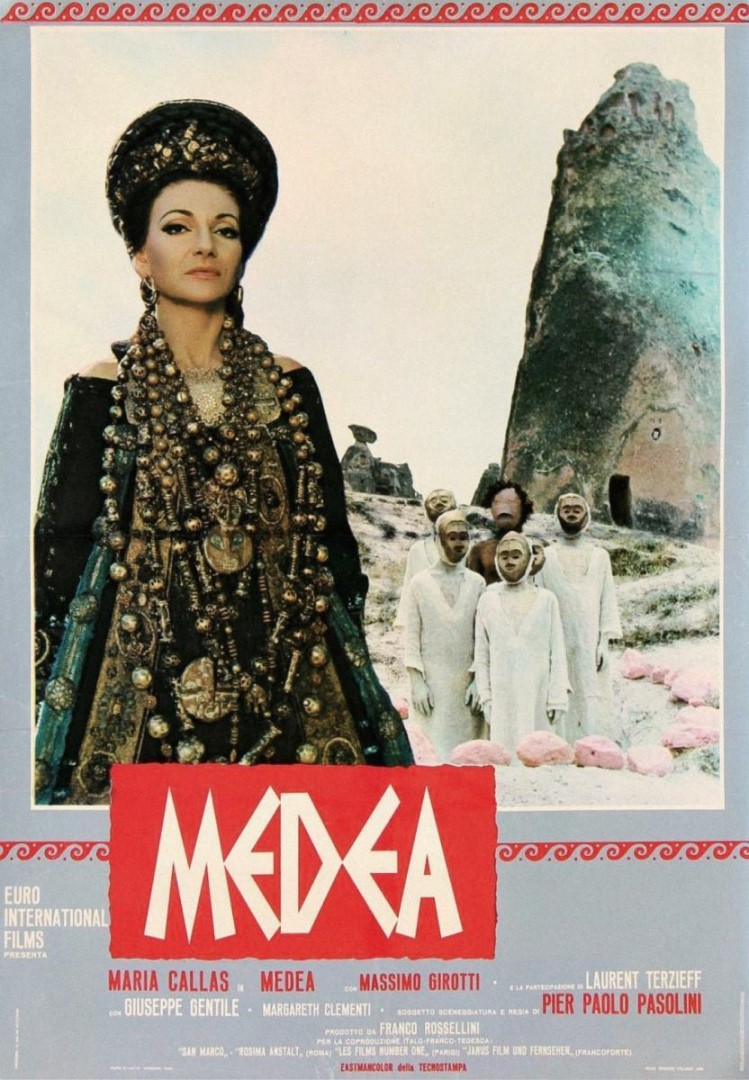

C’est sans doute ce qui va l’amener à rapprocher le cinéma du rêve, ou encore à parler de « cinéma de poésie ». Soit une façon d’aborder la réalité et de penser le monde sans se heurter aux écueils du réalisme, ni figer un propos dans une lecture de l’actualité du moment. Alors qu’à travers ses interventions publiques et ses écrits à chaud Pasolini commente frontalement une société italienne en plein bouleversement, fracturée et marquée par les années de plomb, sa poésie et son cinéma articulent autrement le rapport conflictuel qu’il entretient avec son temps. Comme dans ces vers de Poésie en forme de rose, en 1964, lorsqu’il revendique à la fois d’être « une force du passé » et « plus moderne que tous les modernes ». C’est cette tension qui l’anime sûrement lorsqu’il décide d’adapter à l’écran de grands mythes antiques comme Œdipe (Œdipus Rex, 1967) ou Médée (Medea, 1969), élevant la réflexion grâce aux archétypes de ce qu’il nomme la métahistoire.

Oedipe Rex de Pier Paolo Pasolini

Par exemple, Œdipus Rex dialogue avec le mythe d’Œdipe plus qu’il ne l’adapte. Le film s’ouvre et se clôt sur des séquences situées au XXe siècle, soulignant la puissance métaphorique du récit et l’appropriation intime qu’en fait Pasolini : le prologue, aux allures de souvenir d’enfance, souligne son identification autobiographique au mythe; l’épilogue, mettant en scène un mendiant aveugle dans la foule indifférente d’une ville moderne, déplace la parabole de l’aveuglement dans la société contemporaine. Enfin, la partie centrale du film, l’adaptation en costumes, décline le mythe en deux temps, avant et après la représentation qu’en a donné Sophocle avec son Œdipe Roi. Adapter les mythes vient avec une part de responsabilité mais aussi de liberté : transmis oralement depuis des temps immémoriaux, ils ont évolué avant d’être fixés (et encore, sous différentes versions) par les auteurs antiques (pour Medea, Pasolini s’inspire d’Euripide, qui a lui-même réinterprété l’histoire de Médée). Pasolini prend acte de cette absence de forme figée en choisissant pour Œdipus Rex des costumes inspirés aussi bien de la Perse et des Aztèques que des cultures africaines, ou en employant des airs roumains ou japonais : il insiste ainsi sur l’universalité du mythe, forme qui lui permet surtout de ressusciter le sacré (dans la dimension métaphysique qui était déjà celle de L’évangile selon Saint-Matthieu) à une époque qui à ses yeux l’a oublié.

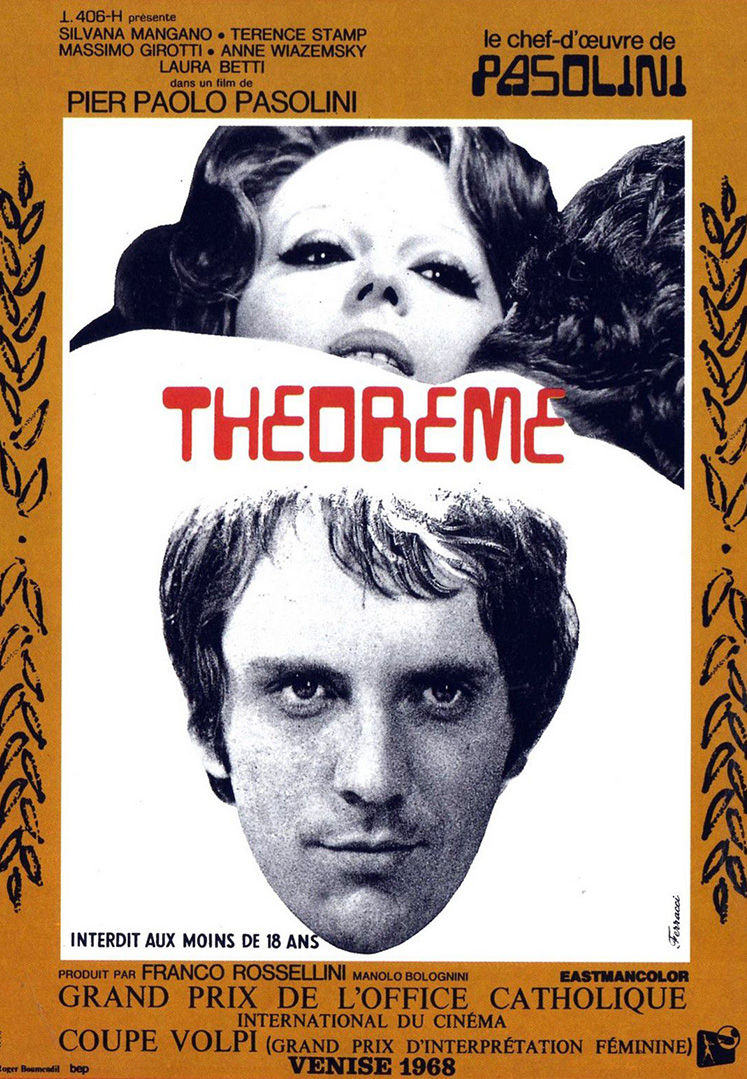

Entre Œdipus Rex et Medea, Théorème (1968), si l’on peut dire une adaptation puisque Pasolini écrit son roman et son scénario plus ou moins en parallèle, met en abyme cette résurgence fracassante du sacré dans un monde profane à travers l’irruption d’un ange menant une famille bourgeoise à sa perte en séduisant un à un ses membres. À l’image de ce séduisant visiteur, qui parvient à s’incarner sous les traits éthérés de Terence Stamp alors qu’il apparaît indescriptible dans le roman, Théorème fait émerger un autre défi de représentation dans l’œuvre pasolinienne : la sexualité, acte politique et objet de scandale, à l’écrit et a fortiori à l’écran. Celle-ci va être au cœur de deux œuvres ultérieures qui ont en commun de prendre la forme d’un catalogue de pratiques sexuelles tout en étant aux antipodes dans leur ton et leur discours : Le décaméron (1971), premier volet de la « trilogie de la vie » que Pasolini signe au début des années 1970, et Salò ou les 120 journées de Sodome (1975), son dernier film, qui deviendra le plus célèbre.

Le décaméron de Pier Paolo Pasolini

Le premier est adapté du livre éponyme de Boccace, écrit au XIVe siècle, au temps de la Peste noire : le récit est constitué des histoires grivoises que se racontent pendant dix jours des jeunes gens fuyant la peste. La sexualité est ici une pulsion de vie, libératrice, que Pasolini reprend à son compte dans la foulée de la libération sexuelle de la fin des années 1960. De même que Boccace décide d’écrire en langue « vulgaire » (soit en italien et non en latin), Pasolini semble avec Le Décaméron renoncer au caractère conceptuel de ses films précédents et opter pour une forme de cinéma plus populaire. Mais, de plus en plus désillusionné face à l’évolution de la société capitaliste et du monde globalisé, il va ensuite rejeter la représentation joyeuse de la sexualité donnée par sa trilogie de la vie.

De ce constat sombre va naître Salò et les 120 journées de Sodome, adapté d’un texte écrit par le Marquis de Sade en prison, à la veille de la Révolution française, dans lequel sont relatés les sévices sexuels que quatre aristocrates de la cour de Louis XIV font subir à de jeunes captifs. Pasolini transpose l’intrigue dans la république fantoche de Salò fondée par Mussolini, dernier soubresaut du régime fasciste. Mais la dénonciation du fascisme dans Salò dépasse de loin ce cadre historique qui appartient alors déjà au passé.

Pour Pasolini, la libération sexuelle – dont il avait tenté de relever l’onde de choc en interrogeant le peuple italien dans Comizi d’Amore – a en fin de compte ouvert sur la marchandisation des corps et l’acculturation des esprits sinistrement orchestrées par la société consumériste. C’est le sujet de son célèbre texte intitulé La disparition des lucioles : l’émergence d’une nouvelle forme insidieuse de fascisme, né des cendres du fascisme plus démonstratif ayant mené à la Seconde guerre mondiale. C’est aussi cela que dénonce Salò, qui demeure à ce jour l’une des fresques les plus violentes jamais réalisées sur le pouvoir.