Documentaire audio

Année de sortie 2020

Durée 24 min

Réalisation, production et montage Sophie Bissonnette

Prise de son Esther Auger

Conception sonore et mixage Thierry Gauthier

Musique Amélie Fortin

Voix Charlotte Bissonnette-Reichhold

Financement Conseil des arts du Canada

Synopsis

Rien ne préparait la jeune Éva Cayer, née en 1907 dans un village près de Québec, à partir outremer pour travailler comme infirmière sur les fronts de Londres, d’Alger et de Sicile durant la Deuxième guerre mondiale, sinon une grande curiosité, une détermination hors du commun et un goût prononcé de l’aventure.

Dans ce documentaire audio, le témoignage inédit d’Éva Cayer, décédée en 1992, sur son parcours et son expérience de soignante dans des hôpitaux militaires offre un point de vue unique sur une femme courageuse qui s’est démarquée à son époque.

Finaliste au prix Numix 2021 - meilleur balado (Histoire)

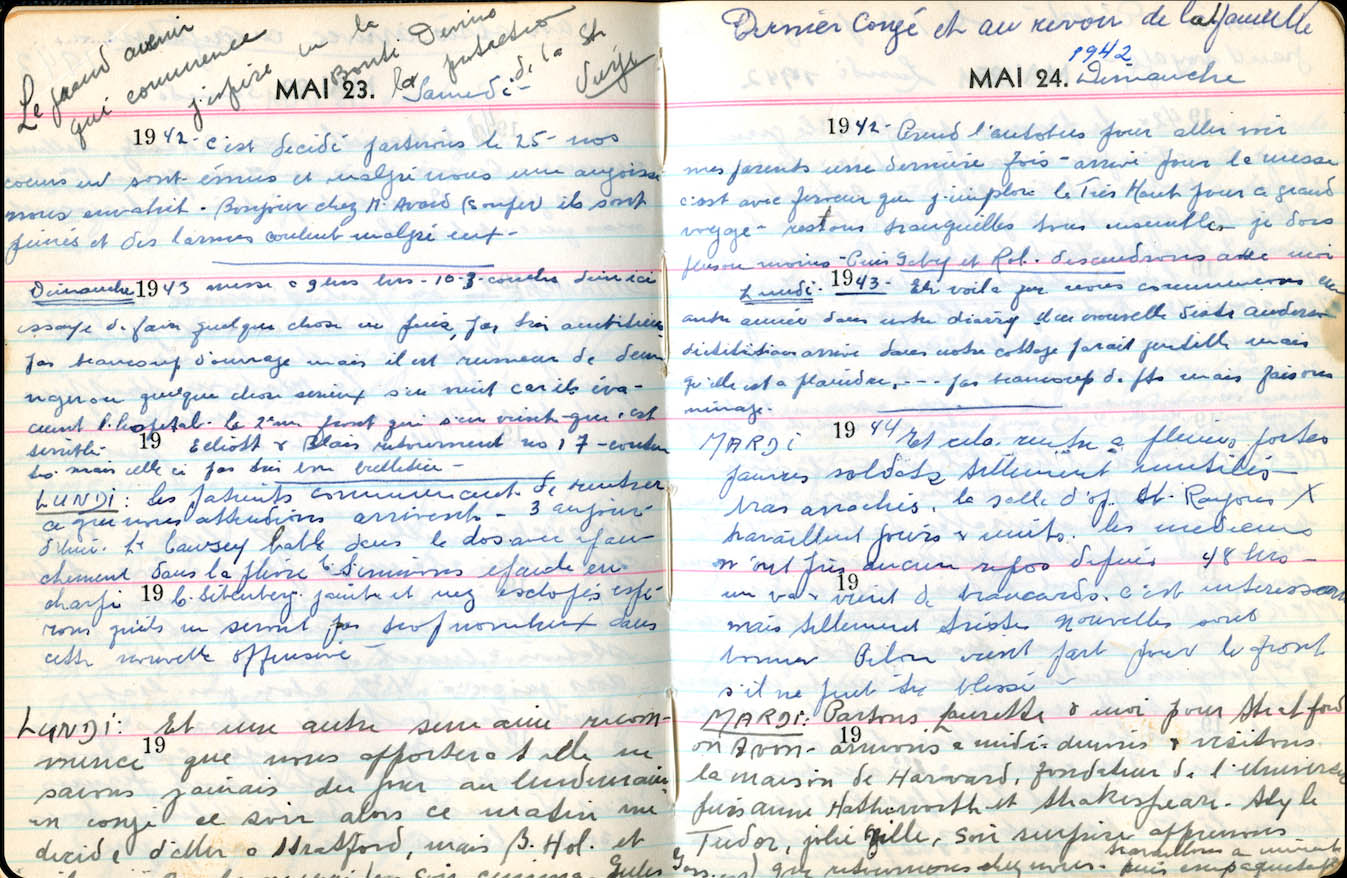

Image promotionnelle du documentaire audio EVA CAYER, UNE INFIRMIÈRE AU FRONT (Canada : Québec, Sophie Bissonnette, 2020) – Collection personnelle d'Odette Simoneau.

Au moment du tournage en 1989 pour le film Des lumières dans la grande noirceur, j’ai réalisé une entrevue avec Eva Cayer, une infirmière qui s’était portée volontaire pendant la Deuxième guerre mondiale pour servir outremer dans l’armée canadienne. J’avais découvert des références à son histoire dans le livre De la poêle à frire à la ligne de feu de Geneviève Auger et Raymonde Lamothe.

L’histoire d’Eva Cayer m’avait alors beaucoup touchée, mais je n’ai pas réussi à l’intégrer dans le film une fois monté. Avec la numérisation des chutes du film par la Cinémathèque québécoise en 2020, j’ai décidé de réaliser un documentaire audio à partir du témoignage enregistré et des extraits du journal personnel qu’Eva Cayer a tenu quotidiennement pendant la guerre. J’ai choisi de jouer sur ces deux temps, l’expérience vécue au jour le jour et l’évocation 40 ans plus tard, pour construire la trame narrative du balado.

En réécoutant l’entrevue et en me plongeant dans la lecture du journal - plus de 1 000 entrées rédigées à la hâte à la fin d’une longue journée ou nuit à prendre soin de grands blessés de guerre - j’ai été frappée par le goût de l’aventure, les rêves et les aspirations de cette femme de milieu modeste qui, malgré les rôles imposés aux femmes de son époque, voyait grand et qui a aussi vu, dans son engagement dans l’armée, une occasion de se dépasser et de relever des défis importants.

Toute jeune, Eva Cayer ne manque pas de détermination. Née en milieu agricole, elle poursuit ses études et devient institutrice dans des écoles de rang. Mais elle ne se satisfait pas des dures conditions de vie qui sont le lot des enseignantes et infirmières au début du XXe siècle au Québec. Elle apprend l’anglais et étudie en microbiologie pour ensuite ouvrir un laboratoire en milieu hospitalier avant de choisir d’être une nursing sister, une infirmière militaire. Elle a également fait preuve d’altruisme et d’un grand courage en choisissant de soigner des blessés de guerre dans des conditions très difficiles, et elle en a payé le prix : à son retour, elle a été minée par des problèmes de santé et le choc post-traumatique, mais elle a choisi de continuer de travailler malgré tout.

Cette première expérience de documentaire audio a été une découverte pour moi. J’ai apprécié la grande liberté de création, les innombrables possibilités qu’offre le travail de de composition avec des voix, des musiques, des ambiances et des effets sonores ainsi que le pouvoir d’évocation de la matière sonore pour raconter des histoires et créer des univers. J’espère poursuivre cette exploration avec d’autres projets.

L’histoire n’avait retenu que des bribes d’information sur l’infirmière Éva Cayer jusqu’à ce que Sophie Bissonnette capte ses propos dans une entrevue inédite en 1989. Le balado que la cinéaste a créé trente ans plus tard raconte avec une remarquable clarté et avec sensibilité l’expérience d’Éva Cayer au front. Sa voix chaude, son regard lumineux porté vers l’horizon, nous font découvrir son parcours singulier. Avant-gardiste, audacieuse, obstinée, habitée par une grande soif de savoirs et d’actions, elle savait saisir toutes les opportunités mises sur sa route.

Née sur une ferme à Saint-Raymond dans Portneuf en 1907, la jeune Éva, sixième de onze enfants, participe aux travaux de la ferme et termine ses études à 14 ans au couvent des Sœurs de la Charité. Comme d’autres jeunes filles de son milieu, elle rentre à la manufacture locale. Mais après une année à fabriquer du mica, elle décide de revenir à l’école. À 17 ans, diplôme général en poche, elle enchaîne trois contrats d’institutrice dans des écoles de rang, l’un des rares débouchés pour les filles de la campagne possédant une certaine instruction. Insatisfaite, et sur les conseils de sa sœur religieuse, elle se réoriente en suivant le cours d’infirmière à l’Hôpital Saint-Sacrement de Québec, de 1929 à 1932. Diplômée, elle est embauchée comme responsable d’une salle de malades au salaire de 45 $ par mois, bientôt réduit à 35 $ à cause de la crise économique. Remarquée pour ses habiletés en dessin, un médecin la réclame au laboratoire. Elle y travaille deux ans avant d’étudier la bactériologie et la microbiologie de 1934 à 1937. Elle passe avec succès les examens de l’American Society of Clinical Pathology, car il n’existe pas encore d’association canadienne qui décerne ce diplôme, ni même d’école de technologie médicale au Québec. Souhaitant améliorer son anglais, elle prend entente avec l’Hôpital Ste. Mary’s à Rochester pour y travailler à mi-temps en échange de sa pension, puis à St. Paul, Minneapolis.

Débrouillarde et indépendante, Éva Cayer est interpellée par le mouvement d’action sociale catholique en pleine expansion. Secrétaire de l’Association des gardes-malades catholiques licenciées, qui favorise le développement scientifique en préservant des traditions centrées sur les malades, elle est déléguée au congrès international de la jeunesse catholique (Pax Romana) à Washington en 1939. En apprenant que la guerre est déclarée, elle est impressionnée par les étudiants européens présents au congrès qui décident spontanément d’aller servir leur pays et elle décide à son tour qu’elle se portera volontaire. Des milliers d’autres infirmières canadiennes se précipitent pour pouvoir œuvrer dans le Corps de santé royal canadien (CSRC) et devenir nursing sister. Des quelque 3 600 retenues, plus des deux tiers sont envoyées outre-mer. Parmi ces infirmières d’élite, le nombre de francophones du Québec demeure difficile à chiffrer : aussi peu que 0,3 % d’entre elles se sont déclarées unilingues francophones, 10,3 % bilingues et 85 % unilingues anglophones. L’Association des infirmières canadiennes identifiait, pour sa part, 37 francophones sur 333 infirmières militaires dans son rapport de 1944, soit 11 %.

L’entraînement de six mois d’Éva Cayer à Valcartier est suivi par un séjour à Kingston où sont concentrées les Canadiennes françaises pour perfectionner leurs connaissances, dont l’anglais. Éva est bien consciente de sa position minoritaire dans l’armée majoritairement anglophone et protestante. Partie d’Halifax pour rejoindre Londres sous les bombardements en 1942, elle craint surtout le médecin responsable de son unité réputé détester les Canadiens français. Après 14 mois, elle est affectée en Algérie avec cinq autres infirmières parlant français pour son plus grand soulagement. Bien formée et expérimentée, l’infirmière détient une expertise en microbiologie rare et prisée : presque partout on lui demande de monter un laboratoire. Le travail sous la tente en Algérie est pénible et dangereux, comme il le sera ensuite en Sicile dans un hôpital de brousse de 600 lits : s’occuper des convois de soldats blessés, souvent atrocement, avec la chaleur, le manque d’eau, la fatigue, les rations déficientes, la boue et le découragement. Les infirmières y font usage de transfusions et d’antibiotiques dont la pénicilline, une innovation secrète destinée aux soldats revenant du front en mauvais état.

Éva Cayer était motivée par l’aventure, les voyages et le salaire de 150 $ par mois, trois fois supérieur à celui versé dans les hôpitaux. Tout en déclarant que ce furent les plus belles années de sa vie, considérant l’intensité, le travail si essentiel et la grande reconnaissance des soldats soignés, elle en revient en 1945 malade et meurtrie. Pour les nursing sisters, plongées comme elle dans un univers de nouvelles expériences, le retour à la vie civile est difficile. 70 % ne retournent pas à leur ancien champ de pratique, la majorité quitte en se mariant, comme c’est le cas pour près de 50 000 femmes ayant œuvré au sein du service féminin actif comme mécaniciennes, secrétaires ou dans des usines de munitions. Bien que d’autres infirmières aient poursuivi des études ou pris des postes isolés offrant plus de liberté, la plupart d’entre elles, à l’instar des autres femmes dans l’armée, furent remerciées de leur service au retour des soldats.

Éva Cayer, demeurée célibataire, ira travailler en laboratoire, une spécialité en plein développement dans les années d’après-guerre, d’abord à l’Hospice Saint-Charles, puis dans un nouvel hôpital ouvert à Sainte-Foy en 1954. Elle ne retrouvera plus, dans la société civile, l’autonomie, les défis et la reconnaissance professionnelle que lui avait procurés sa position dans l’armée canadienne, ni la rémunération qui progressera bien lentement pour les infirmières.

Son remarquable témoignage dans Éva Cayer, une infirmière au front rend bien compte des tensions et des contradictions auxquelles étaient confrontées les femmes de son époque et redonne vie à cette infirmière canadienne-française trop longtemps restée dans l’ombre.

Pour en savoir plus

Auger, Geneviève et Raymonde Lamothe, De la poêle à frire à la ligne de feu. La vie quotidienne des Québécoises pendant la guerre ’39-’45, Montréal, Boréal, 1981, p. 194-216.

Bienvenue, Louise, Quand la jeunesse entre en scène. L’Action catholique avant la Révolution tranquille, 1ère partie, Montréal, Boréal, 2003, p. 25-128.

Daigle, Johanne, « Des traces sur la neige : le passage des infirmières dans les régions isolées du Québec, 1932-1972 », dans Marie-Claude Thifault (dir.), L’incontournable caste des femmes. Histoire des services de soins de santé au Québec et au Canada, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2012, p. 127-156.

Germain, Robert, Le mouvement infirmier au Québec. 50 ans d’histoire, en collaboration avec la Fédération des Syndicats professionnels d’infirmières et d’infirmiers du Québec, Montréal, Éditions Bellarmin, 1985, p. 143-144.

Ligne du temps de l’histoire des femmes, « Les femmes pendant la Deuxième Guerre mondiale », Journée du patrimoine 2008, Guide pédagogique, 2 p., dans « Période 1940-1964. L’élargissement de la participation économique et citoyenne », 1941. http://www.histoiredesfemmes.quebec/lignedutemps.html#253

Pierson, Ruth Roach. Les Canadiennes et la Seconde Guerre mondiale, Ottawa, Société historique du Canada, 1983, Brochure no 37, 35 p.

Pierson, Ruth Roach, « They’re still women after all ». The Second World War and Canadian Womanhood, Toronto, McClelland and Stewart, Canadian Social History Series, 1986, 304 p.

Rousseau, Nicole et Johanne Daigle, Infirmières de colonie. Soins et médicalisation dans les régions du Québec, 1932-1972, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, 465 p. Collection : Infirmières, communautés et sociétés.

Toman, Cynthia, « Prêtes, toujours prêtes : les infirmières militaires canadiennes, une main d’œuvre évolutive (1920-2000) », dans Christina Bates, Dianne Dodd et Nicole Rousseau (dir.), Sans frontières. Quatre siècles de soins infirmiers canadiens, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa et Musée canadien des Civilisations, 2005, p. 169-182.

Toman, Cynthia, An Officer and a Lady. Canadian Military Nursing and the Second World War, Vancouver, UBC Press, 2008, 272 p. Collection: Studies in Canadian Military History.

Upton, E. Frances, Vingt-cinq années de collaboration, 1920-1945, Montréal, AGMEPQ, 1946, 178 p.