NB. Traduction de l’anglais

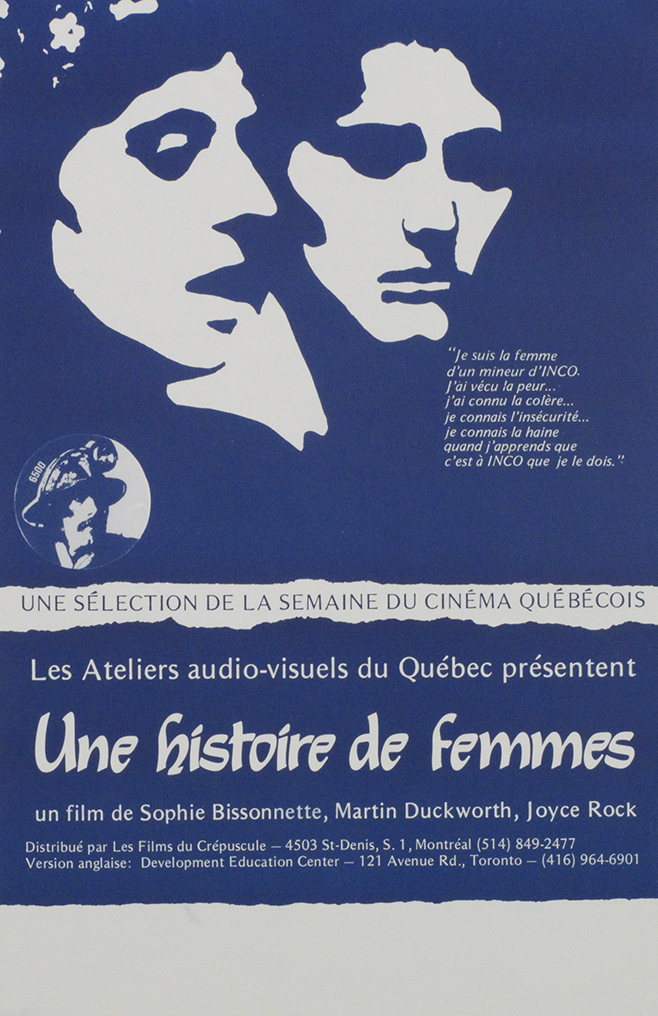

Paradoxalement, un des films féministes les plus émouvants et instructifs sur la vie des femmes des années 70, Une histoire de femmes, documente l’histoire d’une grève dans un secteur éminemment masculin, l’industrie minière. Il s’agit de la grève des travailleurs de l’INCO (International Nickel Corporation) de Sudbury, en Ontario, qui, en 1978, décident de faire la grève plutôt que d’accepter un mauvais contrat de travail. Ce n’est cependant pas l’histoire des 12 000 travailleurs de la section locale 69 du Syndicat des Métallurgistes unis d’Amérique que raconte le film, mais bien celle du Comité des épouses en soutien aux grévistes, Wives Supporting the Strike (WSS). Le film explore les conditions de création de ce comité, sa dynamique interne, ses actions, ses affrontements avec les dirigeants syndicaux et, le plus important, la progressive transformation de la vie de ces femmes au fil de leur participation à cette lutte de classe.

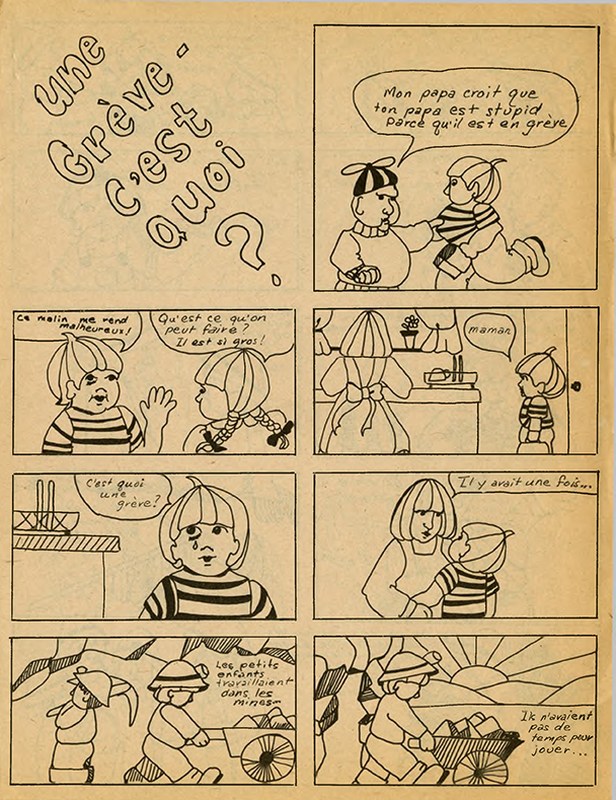

Le comité des épouses WSS, avait un lourd handicap à surmonter, car une rumeur publique, demeurée incontestée jusque-là, accusait les membres des Dames auxiliaires d’avoir, lors de la grève de 1958, sapé l’action du syndicat d’alors. À l’époque, elles avaient, en effet, été amenées à voter pour mettre fin à la grève lors d’une réunion municipale savamment orchestrée par le maire et les dirigeants d’INCO bien que dans les faits elles soutenaient la grève.

En 1978, les femmes de WSS sont déterminées à faire fi de ces accusations d’antisyndicalisme associées aux femmes et à soutenir entièrement les familles en grève. L’appellation même du comité se veut en rupture avec le passé en délaissant le mot « auxiliaire ». Les Dames auxiliaires dans les syndicats existaient depuis le XIXe siècle et elles ont souvent aidé les syndicats à collecter des fonds, à organiser des activités sociales ou des œuvres caritatives, tout en participant comme militantes aux grèves et aux lignes de piquetage.

Le WSS de Sudbury émerge dans un contexte politique et social très différent. Si la plupart de ses membres sont des femmes au foyer, une situation inévitable dans une ville où les emplois féminins sont rares, elles sont par ailleurs en contact avec les idées qui sont mises de l’avant par un mouvement féministe de plus en plus présent au cours des années 60 et 70, et par de nouvelles conceptions de l’indépendance et de l’autonomie politique des femmes.

Comme les épouses de grévistes avant elles, elles sont parfaitement conscientes de l’importance cruciale du travail domestique : ce sont elles qui élèvent les enfants, transforment un salaire en subsistance familiale, étirent le budget familial, prodiguent des soins, de l’amour et du soutien aux hommes dans un secteur industriel dangereux où la maladie et les accidents sont fréquents. Elles connaissent leur valeur domestique, mais seules quelques-unes d’entre elles ont été politiquement actives auparavant. C’est donc ce petit noyau plus politisé, dont certaines sont associées à un groupe féministe local, Women Helping Women, qui convoque la première réunion de WSS et voit au décollage du projet. Le film documente l’aide concrète que ces femmes ont apportée à la grève en organisant des activités sociales pour soutenir le moral, des levées de fonds pour couvrir des besoins essentiels, des échanges de vêtements - et bien plus encore.

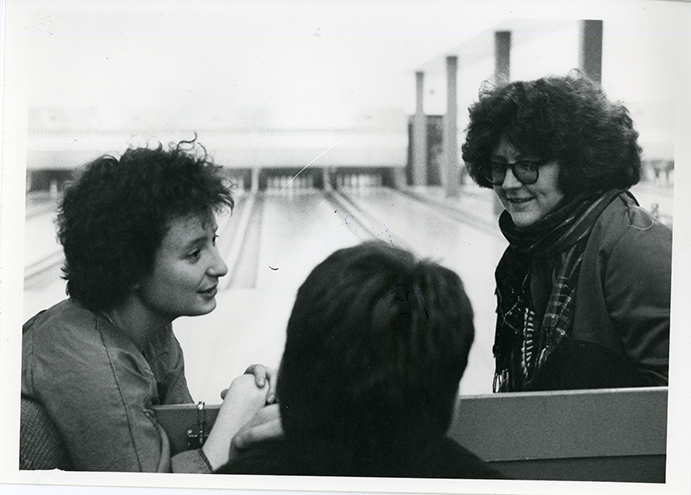

Si l’histoire s’était terminée là, le film aurait été une étude intéressante sur l’implication des femmes dans le mouvement syndical et la lutte des classes. Mais le film va beaucoup plus loin. Les cinéastes ont vécu pendant des mois dans la communauté et ont suivi les femmes, non seulement dans leur travail de soutien politique, mais dans leurs conversations entre elles et leur famille. Le public et le privé se voient ainsi entrelacés, nous vivons avec les participantes dans toute leur intimité et leur humanité. Le film documente également la prise de conscience politique de plus en plus affirmée des femmes et, pour certaines, l’émergence d’une conscience féministe. Il présente les affrontements entre le comité des épouses et la direction du syndicat sur des questions telles que le contrôle des fonds collectés ou le droit du comité de publier son propre communiqué de presse sur un projet de convention jugé inadéquat par plusieurs. Certaines des scènes les plus révélatrices montrent des femmes débattant entre elles avec conviction au sujet de questions difficiles. De façon remarquable, le film inscrit ces luttes avec honnêteté et émotion, au sein d’une lutte plus vaste, dans un débat complexe qui n’oppose pas simplement les femmes aux hommes, mais où s’enchevêtrent différents points de vue.

Une histoire de femmes nous éclaire à la fois sur le féminisme des années 1970 et sur la transformation politique des femmes à travers une lutte syndicale. Il met en scène des femmes qui progressivement accèdent à leur propre voix politique et prennent conscience de l’importance de leur travail domestique. Par corollaire, il permet de voir les liens qu’entretiennent le mouvement ouvrier et le mouvement féministe à une époque où plusieurs considéraient qu’une alliance était nécessaire pour transformer la société. Des femmes du WSS ont pris la parole à l’extérieur de Sudbury dans le cadre d’événements du mouvement des femmes, elles ont participé à des marches lors des Journées internationales des femmes et elles ont obtenu le soutien des féministes.

À la fin du film, les femmes de WSS reconnaissent à quel point elles étaient réticentes à s’engager au départ et, pourtant, à quel point l’expérience les a transformées. Plusieurs mois après la fin de la grève, bien que la routine domestique ait repris le dessus pour plusieurs d’entre elles, il apparait, en effet, que leur vie a été considérablement modifiée par leur engagement au sein du comité.

RÉFÉRENCES

Briskin, Linda et Pat McDermott, Women Challenging Unions: Feminism, Democracy, and Militancy, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1993.

Buse, Dieter K., Peter Suschnigg, et Mercedes Steedman (dir.), Hard Lessons: The Mine Mill Union in the Canadian Labour Movement, Hamilton, Dundurn Press, 1995.

Corman, June et Meg Luxton, Getting By in Hard Times: Gendered Labour at Home and on the Job, Toronto, University of Toronto Press, 2001.

Lane, Arja, « Wives Supporting the Strike », dans Linda Briskin et Lynda Yanz, Union Sisters : Women in the Labour Movement, Toronto, Women’s Press, 1983.

Lévesque, Andrée, Madeleine Parent, militante, Montréal, Éditions du Remue-Ménage, 2003.

Luxton, Meg, More Than a Labour of Love: Three Generations of Women’s Work in the Home, Toronto, Women’s Educational Press, 1980.

Luxton, Meg « From Ladies Auxiliaries to Wives Committees », dans Linda Briskin et Lynda Yanz, Union Sisters : Women in the Labour Movement, Toronto, Women’s Press, 1983.

Mulroy, Cathy, My View From The Blackened Rocks, A Woman’s Battle for Equality and Respect in Canada’s Mining Industry, Tellwell Talent, 2019.

Sangster, Joan, “Remembering Texpack: Nationalism, Internationalism and Militancy in Canadian Unions in the 1970s », Studies in Political Economy, vol. 78, 2006, p.41-66.

Sangster, Joan, Transforming Labour: Women and Work in Postwar Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2016.