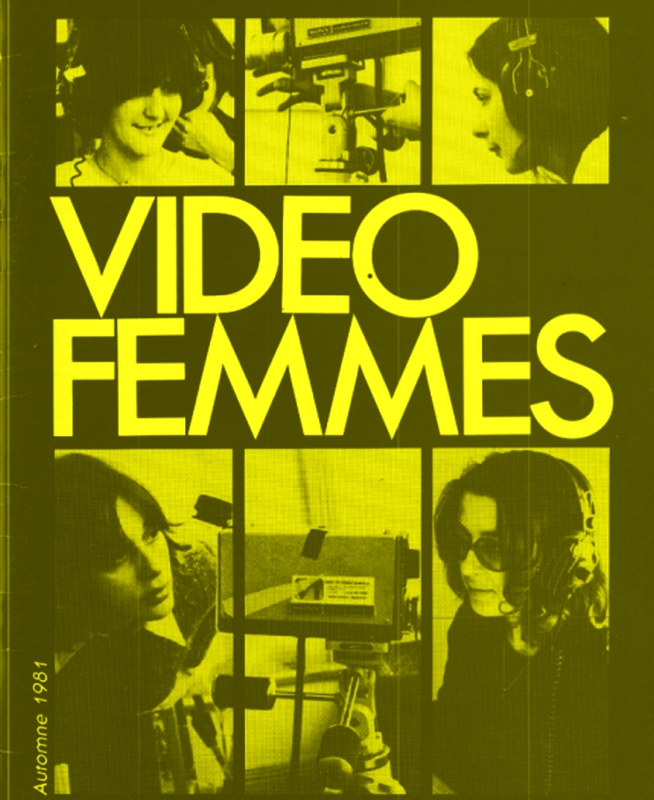

En mars 2022, la société de distribution Spira faisait don de l’important fonds Vidéo Femmes à la Cinémathèque québécoise, lequel comprend 350 titres produits entre 1973 et 2014 et conservés sur près d’un millier de cassettes et rubans magnétiques. Bien que certains de ces éléments aient été déposés dans les réserves de la Cinémathèque au tournant des années 1990, ce fonds n’avait jamais bénéficié de la visibilité et de la reconnaissance qui lui reviennent à juste titre. C’est l’une des ambitions de ce dossier thématique – issu d’une collaboration entre la chercheuse Julia Minne, les réalisatrices de Vidéo Femmes et la Cinémathèque – que de remédier à cette situation et de remettre en lumière l’importance de ce collectif féministe.

Pour relater cette histoire inédite, Julia Minne a opté pour l’interview, une formule qui sied parfaitement bien à la démarche et au caractère de Vidéo Femmes. En effet, en donnant la parole à celles qui ont œuvré au sein de l’organisme pendant les quarante ans de son existence, le dossier thématique fait écho à l’une des préoccupations centrales qui traversent leurs films : faire entendre la parole des femmes et témoigner de leur expérience personnelle. En ce sens, les films de Vidéo Femmes ne rejettent pas le modèle télévisuel auquel la vidéo était couramment associée à cette époque (se distinguant en cela de certaines œuvres pionnières de la vidéo féministe, comme celles des Insoumuses ou de Valie Export par exemple), mais en embrassent plutôt la portée sociale et communautaire. Pas étonnant, d’ailleurs, que plusieurs réalisatrices soient issues de la radio et de la télévision communautaires, dont elles garderont, dans les premiers films du moins, un penchant pour le reportage et la vox populi. Mais contrairement à l’austérité et au détachement des actualités télévisuelles, ces films font place à une véritable proximité, une complicité qui ouvre la voie à des témoignages parfois bouleversants, comme ceux qu’on retrouve dans Chaperons rouges, C’est pas le pays des merveilles ou Juste pour me calmer par exemple.

Cette proximité est aussi un gage de l’action que mènent les réalisatrices sur le terrain, auprès des femmes qui sont confrontées à des problèmes et des injustices trop souvent ignorés : dépression, violence conjugale, intimidation, alcoolisme, etc. L’un des constats qui se dégage de la vidéo intitulée Bilan du stage franco-québécois « Féminisme et communications », c’est que l’action de Vidéo Femmes n’émane pas d’une réflexion théorique, comme c’est le cas chez leurs compatriotes françaises, mais se développe plutôt à partir d’un besoin concret, d’une réalité sur le terrain (dans les maisons de femmes, les centres anti-viol ou le milieu familial par exemple). Faire émerger la parole des femmes, mettre au jour les situations auxquelles elles font face, voilà déjà un geste militant au sein d’un paysage médiatique qui trop souvent masque cette réalité. Il ne fait d’ailleurs aucun doute, à la lecture des propos recueillis dans ce dossier, que nous avons affaire à des femmes d’action! Elles ne se contentent pas de réaliser des films, mais organisent des festivals, mettent sur pied un réseau de distribution, offrent des formations à des femmes vidéastes, organisent des tournées en région. La longévité de Vidéo Femmes et l’étendue de sa production attestent de l’engagement et de la résilience de toutes celles qui s’y sont impliquées, en dépit des contraintes sociales, financières et bureaucratiques qui parsèment leur parcours.

Il ne faudrait pas, du reste, réduire la production de Vidéo Femmes à un strict cinéma d’intervention sociale, dépourvue d’aspiration esthétique. Dès les débuts, l’art est omniprésent dans le propos même des films. Que ce soit le théâtre, la performance, la musique, la danse ou la poésie, l’art irrigue constamment le discours social véhiculé par les films et montre comment l’expression artistique parvient à interroger la condition féminine et les structures sociopolitiques dans laquelle elle s’inscrit. Rapidement, les jeunes réalisatrices vont également expérimenter avec les possibilités de l’appareillage vidéo, encore largement répudié par l’industrie « légitime » du cinéma. Certaines œuvres se feront progressivement plus audacieuses tant au niveau de la forme que du propos, en explorant davantage le docufiction (Poing final), le film collage (Histoire infâme, Les Mots / Maux du silence), même en s’aventurant du côté du cinéma expérimental (Tatouages de la mémoire, Comme une tempête). Si certains effets de saturation, d’incrustation et de superposition sont désormais indissociables d’une certaine esthétique « rétro » propre à la vidéo des années 1980, ils n’en dénotent pas moins une grande liberté de création et une manière à la fois ludique et inventive de s’approprier le médium vidéographique. Pour preuve, l’intermède « lettriste » de Demain la cinquantaine, qui exprime l’agitation et les inquiétudes d’une femme en pleine ménopause, étonne encore par son originalité et son intensité.

Enfin, ce dossier thématique est l’occasion de réfléchir sur la place qu’occupe la vidéo et les œuvres féministes au sein même de nos collections et, plus largement, dans les institutions patrimoniales. La table ronde « Vidéo Femmes : Archivage et remédiation » et la création de l’artiste kimura byol nous invitent à interroger les politiques d’acquisition et de diffusion de la Cinémathèque et son rapport à une production longtemps jugée inférieure, étrangère aux aspirations artistiques du « vrai » cinéma. En 1975, alors que Helen Doyle et Nicole Giguère tournent leur première vidéo au Salon de la Femme, la vidéo est encore intimement liée à la télévision, au monde des « communications », mais pas à celui du cinéma. Elle est perçue comme un mal nécessaire pour la diffusion du cinéma sur le petit écran, mais le support pellicule reste le seul digne d’une œuvre cinématographique. À la même époque, la Cinémathèque a à peine 10 ans et inaugure tout juste son Centre de conservation de Boucherville. La légitimation de son entreprise repose en grande partie sur l’acquisition de films québécois et de chefs-d’œuvre du cinéma mondial, mais aussi de leur projection sur grand écran. Faut-il rappeler que la projection vidéo, bien qu’elle existe sous différentes formes depuis les années 1930, n’est pas chose courante avant la fin des années 1980, sa démocratisation étant freinée par des résolutions trop faibles et des coûts trop élevés. La production vidéo se retrouve ainsi dans l’angle mort de la cinéphilie traditionnelle et se développe plutôt dans des réseaux parallèles, tels que dans les centres d’artistes et les organismes à vocation sociale.

Mais la posture de la Cinémathèque change progressivement dans les années 2000 – non sans résistance, il est vrai, comme en témoignent certains des textes cités par dans ce dossier – alors que l’explosion des arts médiatiques nous pousse à revisiter l’histoire de la vidéo, en particulier au Québec. En 2011, l’arrivée de Jean Gagnon à la direction des collections, lui-même issu de la vidéo d’art, la programmation régulière d’œuvres vidéo dans la salle Fernand-Seguin et l’acquisition de l’importante collection de la Fondation Daniel-Langlois, sont autant de preuves qui montrent un changement d’attitude quant à l’impact historique de la vidéo et sa légitimité au sein des collections de de la Cinémathèque. Il faut également mentionner les nombreuses mises en garde formulées par le milieu des archives contre la dégradation des bandes magnétiques, de plus en plus sujettes au sticky-shed syndrome, et l’obsolescence des équipements de lecture. La détérioration rapide des supports vidéo poussait les archives, dont la Cinémathèque québécoise, à prendre acte, à investir ce patrimoine audiovisuel négligé pour en assurer la pérennité et la valorisation.

Changement d’attitude, donc, qui doit désormais se manifester par des gestes concrets, ce qui pose certains défis dans une institution dont le savoir-faire s’est érigé autour de la pellicule. À cet égard, le travail de Julia Minne à la Cinémathèque a permis de jeter les bases d'une réflexion sur les conditions de visibilité du patrimoine et il est désormais de notre devoir d’identifier et de revisiter certains fonds vidéographiques capables de remettre en lumière certaines communautés ou certaines productions marginalisées. Ce dossier thématique, tout comme celui que nous avons consacré au centre PRIM en 2021, atteste de cette volonté naissante de la Cinémathèque de valoriser ses fonds vidéographiques et d’étoffer l’histoire de la production audiovisuelle québécoise. Grâce au soutien du Programme d’aide au musée de Patrimoine Canada, ce dossier aura aussi permis la numérisation de plusieurs dizaines d’éléments du Fonds Vidéo Femmes, mais aussi de centaines de documents d’archives qui permettent de contextualiser cette production singulière et d’en saisir toute l’audace et la nécessité. Je vous invite donc à venir découvrir ce riche patrimoine en compagnie de celles qui ont forgé l’histoire de la vidéo féministe au Québec et qui se sont généreusement investies dans la création de ce dossier : Lise Bonenfant, Helen Doyle, Johanne Fournier, Nicole Giguère, Lucie Godbout, Ginette Gosselin, Hélène Roy, Lynda Roy, Nathalie Roy et Sylvie Tremblay.