CinémaHorreur – L’envers de la carte postale

Avec le boom économique d’après-guerre, l’Occident voit émerger de nouvelles habitudes de vie, sur fond de société de consommation. Une nouvelle image du bonheur, centrée sur le confort individuel, se dessine sur les publicités pimpantes. Le cinéma d’horreur va, dès lors, se faire un plaisir de la pervertir...

Village of the Damned

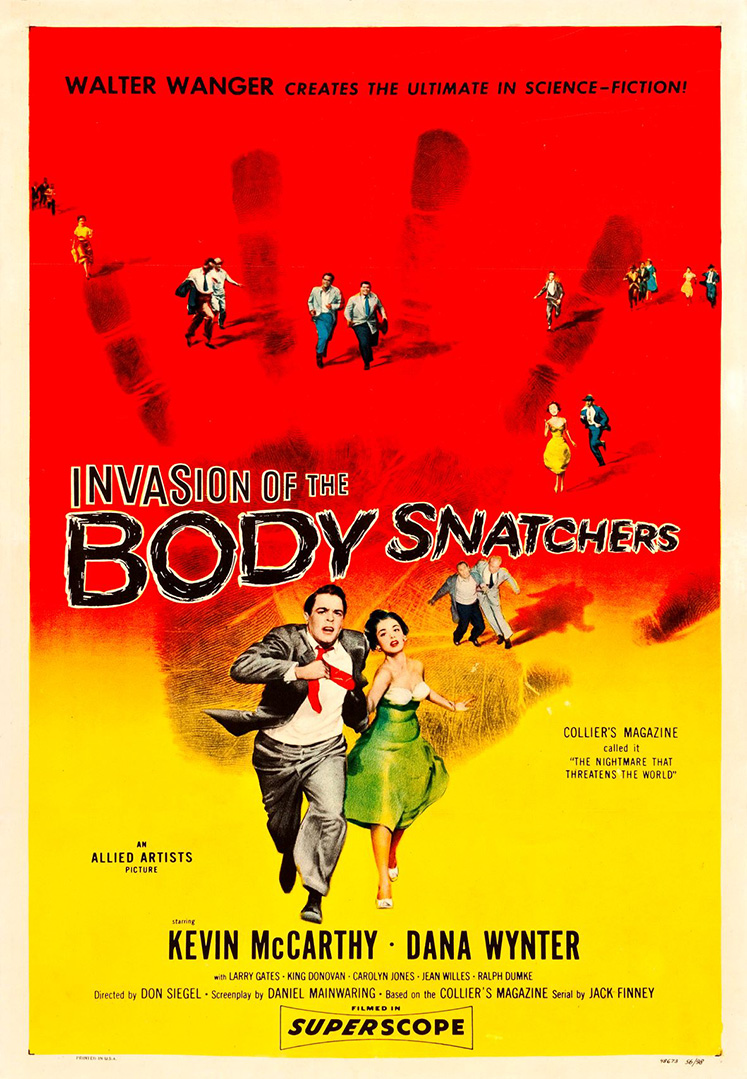

C’est tout d’abord le rêve américain qui fournit aux films d’horreur un nouveau terrain de jeu : celui des lieux harmonieux et a priori sans surprise qui caractérisent la prospérité. Don Siegel lance le bal avec la ville fictionnelle de Santa Mira dans Invasion of the Body Snatchers, dont le tournage se déroule dans plusieurs communes aux alentours de Los Angeles. Le décor de la petite ville californienne modèle, avec ses rues coquettes et ses côteaux fleuris, devient la source d’une terreur d’un nouveau type, celui de la familiarité, parfait contrepied aux traditionnels châteaux lugubres de la lointaine Europe. En Angleterre, Wolf Rilla s’inscrit dans la même veine avec le bien nommé Village of the Damned. Il pervertit l’image de la communauté idyllique de Midwich, dont les habitants donnent soudainement naissance à une progéniture inquiétante : ces chères têtes (très) blondes décident de dominer la société et voilà le fascisme qui pointe son nez au cœur d’un monde que l’on croyait irréprochable…

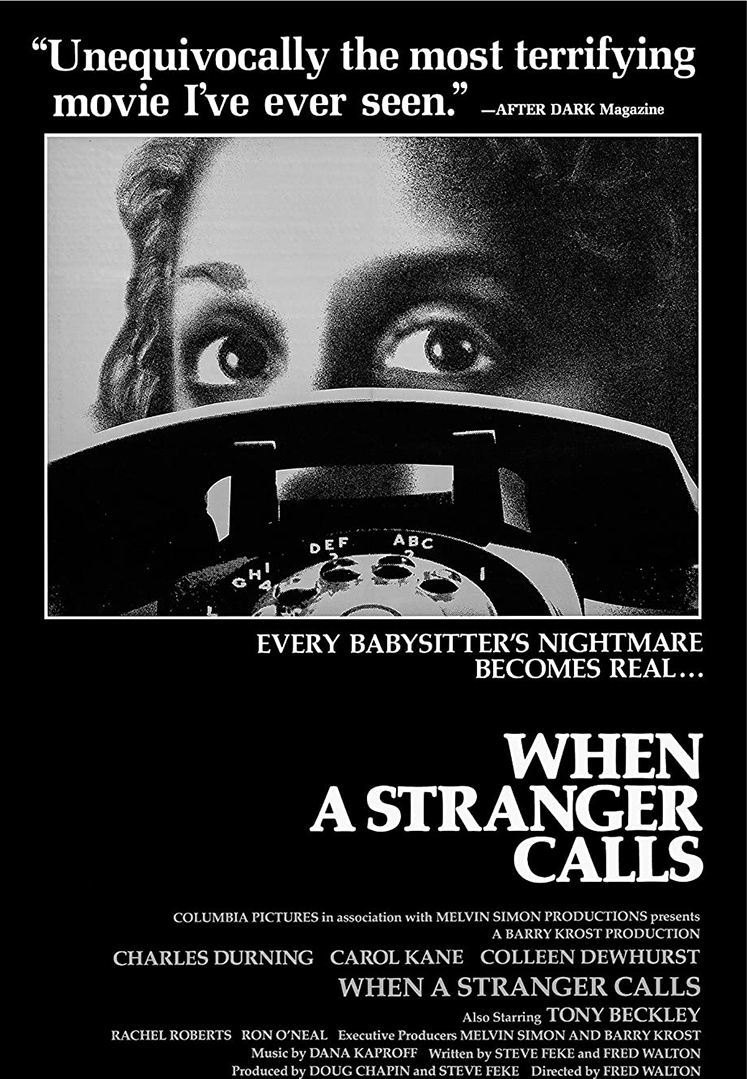

L’horreur entre désormais dans le salon de monsieur et madame tout-le-monde, et même de façon très littérale : un cran plus loin que la petite ville modèle sur l’échelle de l’individualisme, on trouve la maison modèle, ultime refuge dans lequel le cinéma d’horreur entre par effraction. Halloween de John Carpenter puis When a Stranger Calls de Fred Walton (qui est en quelque sorte l’ancêtre de Scream) incarnent bien cette irruption : le mal absolu est désormais au bout du fil, à portée de main du canapé. En Autriche, Gerald Kargl avec Angst ou Michael Haneke avec Funny Games ont repris à leur compte de façon particulièrement sadique l’idée d’une « irruption » de la terreur dans le quotidien de gens comme il faut. L’importance de la familiarité dans cette forme d’horreur justifie pleinement l’idée d’avoir fait un remake sous-titré U.S. de l’original autrichien de Funny Games, alors que le public nord-américain pouvait instinctivement mettre à distance ce dernier sous prétexte qu’il s’agit du vieux continent et de son passé historique tourmenté…

Funny Games

Jaws

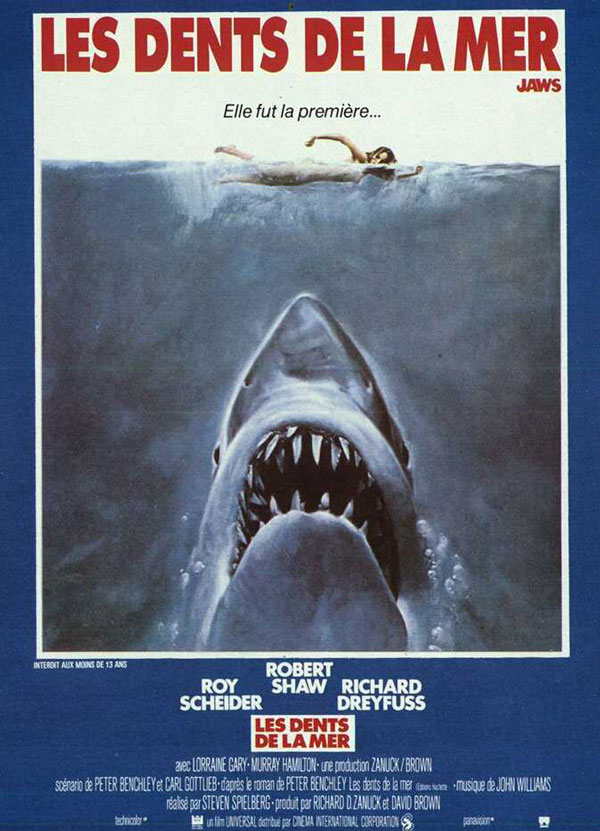

Haneke nous permet de faire le lien avec une autre image clé du bonheur détournée par le cinéma d’horreur : les vacances. De la famille Torrance qui sillonne les routes de montagne au début The Shining à celle des Farber, toujours en voiture mais cette fois sur fond incongru de hard rock, au début de Funny Games, partir en villégiature n’a jamais été une très bonne idée dans le cinéma d’horreur. Vous n’avez qu’à demander aux jeunes campeurs de l’incontournable Texas Chain Saw Massacre de Tobe Hooper. Outre l’injonction inquiétante à la bonne humeur qu’elles véhiculent, les vacances trahissent aussi les dérives de ce qu’on a appelé la société des loisirs, comme l’articule déjà Steven Spielberg dans Jaws : les profits touristiques priment sur la sécurité, et tant pis pour l’enfant un peu trop lent à manœuvrer son matelas pneumatique.

Sous la forme d’un requin blanc ou d’autre chose, la nature prend parfois sa revanche sur cette espèce envahissante et tartinée de crème solaire qui pullule sur les plages. C’est l’idée au cœur de Long Weekend de Colin Eggleston, fleuron de l’ozploitation – ce courant très créatif du cinéma d’exploitation australien des années 1970 et 1980 –, dans lequel un couple parti camper en bord de mer est confronté à l’hostilité grandissante de la nature alentours. Le film frappe aujourd’hui par sa fibre environnementaliste : déchets en plastique, chasse-moustiques à tout va, harpon et fusil récréatifs, les deux humains en question se révèlent particulièrement nuisibles. Et surtout - c’est la force de l'intrigue - ils créent eux-mêmes leur propre film d’horreur : l’incompréhension, le dégoût et la haine qu’ils éprouvent face au monde sauvage en font les proies idéales de la terreur, laissant planer le doute sur ce qui leur arrive, entre phénomène surnaturel et délire paranoïaque – à l’image d’un lamantin massacré qui revient les hanter.

Long Weekend

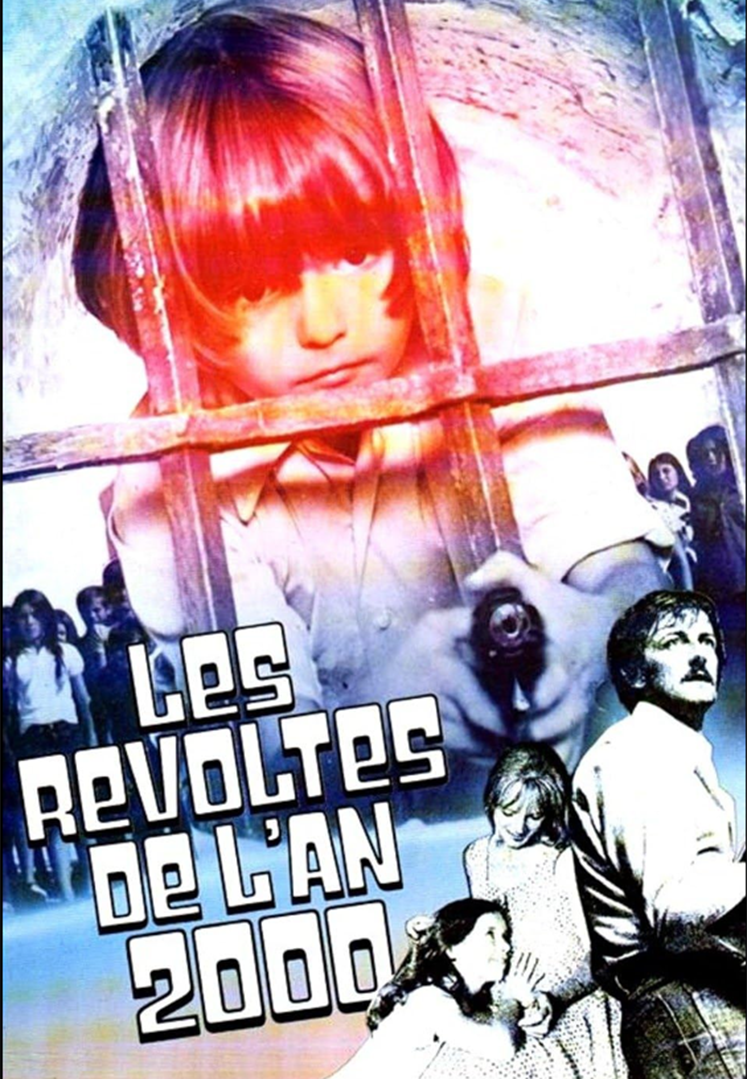

Les révoltés de l'an 2000 (Quien puede matar a un nino?)

Et impossible de ne pas dire un mot du troublant Les révoltés de l’an 2000 de Narciso Ibanez Serrador, cinéaste majeur de l’horreur espagnole. Le film nous emmène en compagnie de deux touristes anglais sur une île paradisiaque de la côte espagnole – à ceci près que les adultes en ont été éliminés par les enfants. Comme si était venu le temps de la révolte pour ces éternelles victimes collatérales du comportement mortifère des adultes. Contrairement à celui de Long Weekend, le couple de touristes est ici fort sympathique, respectueux et ouvert d’esprit. La démonstration n’en est que plus forte : en forçant l’identification, le film nous interroge sur nos propres responsabilités, et souligne des lignes de fractures – entre générations, entre élites urbaines et ruraux marginalisés, entre Nord et Sud, pays riches et pauvres – dont l’acuité est plus que jamais frappante.

Et plus récemment, c’est notre mode de vie quotidien, dans sa monstrueuse banalité, que certains cinéastes prennent comme matériau horrifique. Dans Slaxx, farce sur l’industrie textile où l’humour cède peu à peu la place à une réflexion des plus glaçantes, Elza Kephart questionne la façon dont on se réfugie volontiers derrière une image (publicitaire, branchée et inclusive) pour fermer les yeux sur les crimes auxquels nos achats nous font collaborer. Dans The Mist, où une petite ville est surprise par un brouillard abritant des monstres, impossible de faire abstraction du lieu choisi par le cinéaste Frank Darabont pour son huis clos : le supermarché; ce refuge de fortune devient le théâtre de toutes les dérives dont l’humanité est capable, libérant une terreur qui a de quoi faire pâlir les monstres du dehors. Finalement, l’image la plus troublante du mirage enchanté de nos excès est peut-être celle imaginée par Robin Aubert dans ses Affamés, avec les piles d’objets de consommation mystérieusement érigées par ses zombies, tels des autels à un culte dévoyé ou les reliques d’une humanité plus éphémère que ses déchets.

--

En-tête : affichette promotionnelle de Invasion of the Body Snatchers de Don Siegel.

Les affamés