CinémaLa mafia vue par le cinéma italien

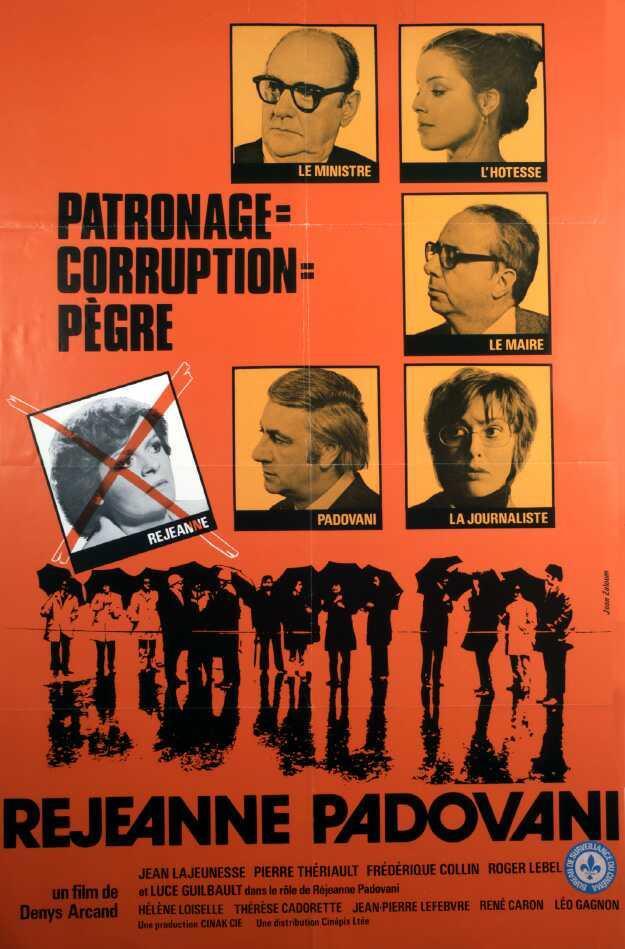

Du Scarface de Howard Hawks aux films de Martin Scorsese et de Francis Ford Coppola, l’imaginaire de la « mafia » et de ses origines italiennes a essentiellement été forgé dans l’esprit du grand public par les cinéastes états-uniens, à travers leurs représentations de la mafia italo-américaine. Différentes cinématographies ont par ailleurs fait leurs propres portraits des milieux mafieux sur leur territoire, comme en témoigne dans notre cycle Réjeanne Padovani de Denys Arcand, La Gammick de Jacques Godbout ou Mafia Inc de Podz pour le Québec.

Mais depuis l’après-guerre, le cinéma italien n’a pas été en reste pour aborder la question de la mafia, dans ses propres frontières et de son propre point de vue. Au nom de la loi de Pietro Germi (1949), est ainsi considéré comme le premier film faisant mention du système mafieux en Italie. En mettant en scène le microcosme étouffant d’un village de Sicile, véritable huis clos au milieu des grands espaces désertiques, Germi souligne l’ancrage rural de la mafia, alors qu’elle gagne à nouveau en puissance après la guerre. Bien qu’appartenant au néo-réalisme, Au nom de la loi se détache du réel au sens où Germi opte en quelque sorte pour une résolution rêvée de l’intrigue : le juge, brisant l’omertà (la loi implicite du silence), parvient à réveiller le sens éthique du chef mafieux dans une finale aux airs de manifeste idéal, où certains virent un excès d’optimisme. En réalité, les instances judiciaires vont en effet se révéler de plus en plus démunies face à des systèmes criminels qui profitent dans les décennies suivantes de l’expansion économique et de la mondialisation.

Au nom de la loi

Mafioso

Dans les années 1960, de nombreux films témoignent du poids des mafias (en particulier la Camorra à Naples et Cosa Nostra en Sicile) dans la société italienne, où coexistent désormais les industries du miracle économique et les structures féodales des régions paysannes. Mafioso d’Alberto Lattuada (1962) met en scène un employé d’usine de Milan qui, de retour dans sa Sicile natale après des années d’absence, prend conscience de son ignorance et de son impuissance face à un système dont il n’avait pas saisi l’envergure. Le personnage, interprété par Alberto Sordi, est parfaitement naïf et, au lieu d’aller comme il le croit à une partie de chasse, se retrouve expédié à New York pour participer à un règlement de compte. À travers un usage de plus en plus insistant du gros plan lors des échanges, Lattuada traduit en images l’étau des « offres qu’on ne peut pas refuser ». Jouant à contre-emploi de l’habituel talent comique de Sordi et de son don pour les mimiques, il met en scène la sidération de cet individu entraîné contre son gré. Et le rêve américain, illustré par l’émerveillement du personnage qui voit des buildings pour la première fois (dans des séquences tournées en voiture décapotable à la sauvette), prend ici un goût bien amer.

La représentation des mafieux dans le cinéma italien de la période évite toujours de tomber dans la complaisance et la fascination : les criminels sont même rarement centraux dans le récit, qui s’intéressent plus souvent à leurs victimes ou à leurs pourfendeurs. À ce titre, Francesco Rosi, qui consacrera la plupart de ses films à la mafia, signe un exemple saisissant de « dé-romantisation » avec Salvatore Giuliano (1962). Le film décortique de façon quasi clinique les circonstances de son assassinat, mais refuse d’en faire un martyr ou un héros, le montrant même à peine, simple rouage pathétique d’une machinerie qui s’est servi de lui. Rosi poursuivra ce travail de désacralisation avec une grande figure de la mafia italo-américaine dans Lucky Luciano (1973), dont le ton et le traitement offrent un écho dissonant au Parrain de Coppola, sorti un an auparavant.

Salvatore Giuliano

À chacun son dû

Mais surtout, les cinéastes italiens tentent dans leurs films de mettre à jour les ramifications tentaculaires du système mafieux (dont le symbole est justement une pieuvre), ainsi que la corruption généralisée qui lui permet d’exister. Dans À chacun son dû (1967) adapté de l’écrivain sicilien Leonardo Sciascia, Elio Petri s’attaque à la collusion entre le Vatican et la mafia : son personnage de professeur, dépassé par le système qu’il tente de dénoncer, découvre à ses dépens que les tractations véreuses prennent appui jusque dans les chambres à coucher, l’intimité étant à la fois une cellule d’opacité supplémentaire et un moyen de chantage.

Dans Confession d’un commissaire de police à un procureur de la République (1969), Damiano Damiani fait le pari d’évincer en quelque sorte son sujet pour mieux en parler : le film prend la forme d’une confrontation âpre entre deux représentants de la loi (un jeune procureur très légaliste et un commissaire n’hésitant pas à combattre la criminalité sur son propre terrain), et le mot mafia n’est même jamais prononcé. Elle est pourtant partout : à travers les révélations de son commissaire, dont la désillusion encourage les méthodes peu orthodoxes, Damiani dénonce le réseau de soutiens dont bénéficie la mafia dans les cercles d’affaires, les milieux politiques et les instances juridiques, sur fond de croissance et de profit capitaliste. Damiani met ici son expérience de cinéaste de genre, à la mise en scène efficace et frontale, au service d’une représentation crue, et même parfois horrifique, de la violence dont est capable le crime organisé.

Confession d'un commissaire de police au procureur de la République

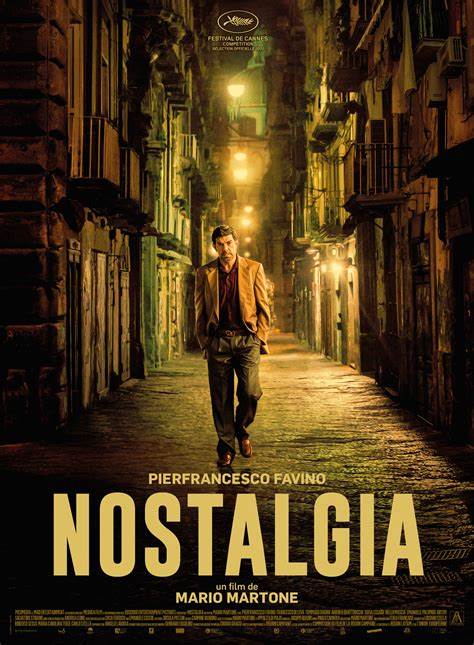

Nostalgia

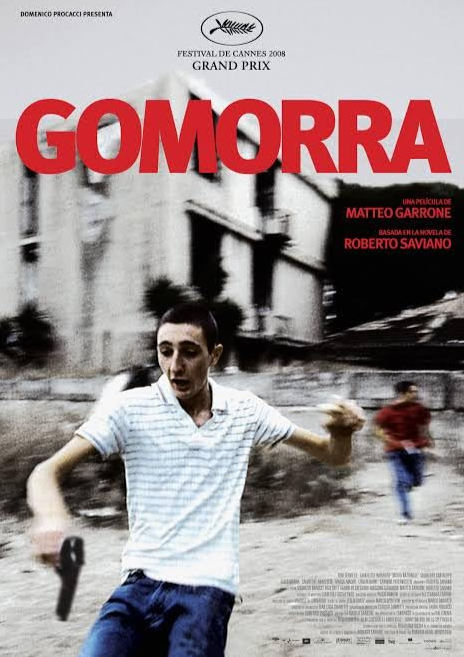

Malgré la vague d’assassinats de procureurs et de juges antimafia dans les décennies suivantes (ou justement parce que la réalité rattrapait trop souvent la fiction), les films sur la mafia se font plus rares en Italie à partir des années 1980, avant d’effectuer un grand retour ces dernières années. Au sein de notre cycle, Le traître de Marco Bellocchio relate d'ailleurs le maxi-procès de Palerme qui se tint en 1986 à la suite du témoignage du mafieux repenti Tommaso Buscetta et qui mena à l'assassinat du juge Giovanni Falcone. Ancrés dans le temps présent, l’acclamé Gomorra de Matteo Garrone et les tout récents et très beaux A Chiara de Jonas Carpignano et Nostalgia de Mario Martone offrent quant à eux un aperçu de la façon dont les cinéastes contemporains abordent ce sujet de société qui n’a malheureusement rien perdu de son actualité.

-

Pour approfondir à la Médiathèque:

Les hommes de l'ombre, Fathi Beddiar → Mad Movies Hors Série, 5, 2005

Juges à l'italienne, Enrique Seknadje-Askénazi → CinémAction, 105, 2002

Sur quatre films de Francesco Rosi, Alberto Moravia → Positif, 604, juin 2011