CinémaQuand l’Italie révolutionna le western

Au début des années 1960, le western américain est entré dans une nouvelle période. Après avoir connu son âge d’or dans les années 1940 et 1950, le genre fondateur de l’imaginaire américain migre vers la télévision. Au cinéma, il est globalement sur le déclin, malgré quelques succès qui se teintent d’ailleurs parfois d’une dimension autoréflexive. En attendant la vague de ce qu’on a nommé le western crépusculaire dans les années 1970 avec des cinéastes comme Peckinpah ou Eastwood, le renouveau du genre vient entre-temps d’Europe.

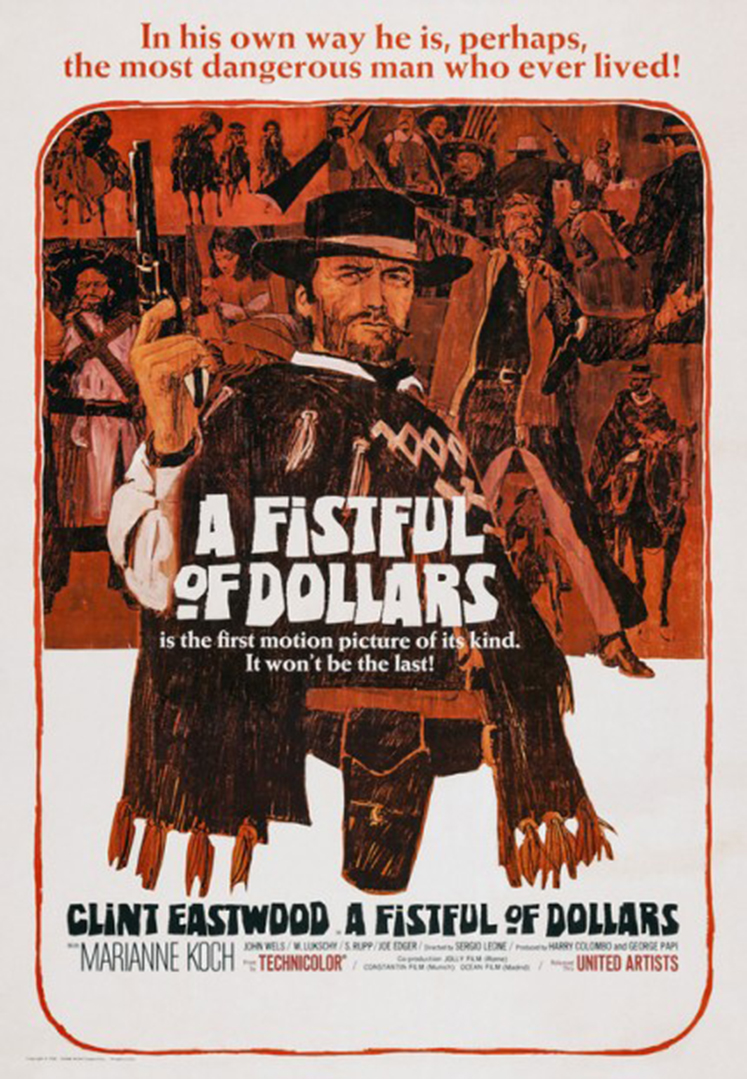

Pour une poignée de dollars de Sergio Leone

En Italie, toute une jeune génération de cinéastes œuvre déjà avec talent dans le cinéma populaire. Ils ont pris leur place en étant assistant réalisateur ou scénariste (parfois auprès des plus grands de la génération précédente) et ont fait leurs armes dans un genre qui a vieilli et s’essouffle désormais : le péplum. C’est alors qu’ils vont reprendre à leur compte – avec l’impulsion de certains producteurs comme Alberto Grimaldi – l’univers codifié et mythifié du western. Après quelques films précurseurs, comme ceux de Mario Caiano, la révolution du western à l’italienne débute bel et bien en 1964 grâce au génie de Sergio Leone, dont le premier western, Pour une poignée de dollars, est un succès fulgurant et inattendu. Le bal est lancé : tournant essentiellement dans le désert d’Alméria en Espagne, les plus brillants représentants du genre créent un univers à part entière, loin de l’Ouest américain, et en profitent pour inventer leur propre langage de cinéma, où le scope embrasse les visages avec autant d’ampleur que les paysages.

Un style, des styles

Le « western à l’italienne » est né, avec ses fondamentaux (certes malléables). La mise en scène est stylisée à l’extrême, jouant de traits inhérents au terreau d’origine : grands espaces, contrastes entre intérieur et extérieur, duels tendus et envolées lyriques deviennent plus que jamais un terrain de jeu esthétique. L’écriture revisite les grands schémas narratifs, à l’instar de l’antagonisme entre deux personnages ou des dilemmes moraux face à l’histoire, en accentuant leur ambivalence. Si les détracteurs du genre l’ont accusé de caricature, ces cinéastes se réapproprient au contraire le western, en lui imposant des distorsions et leur propre touche : ils salissent les héros et les rendent mutiques, plongent les décors dans la boue et osent la trivialité, exacerbent la violence et abolissent les derniers soupçons de manichéisme… Ils s’inspirent de l’ascétisme des films de samouraïs japonais tout en convoquant une théâtralité baroque, un hédonisme glouton et un sens de la comédie satirique tout ce qu’il y a de plus italiens. Leur apport va ainsi contribuer à l’évolution du western jusque dans son pays d’origine.

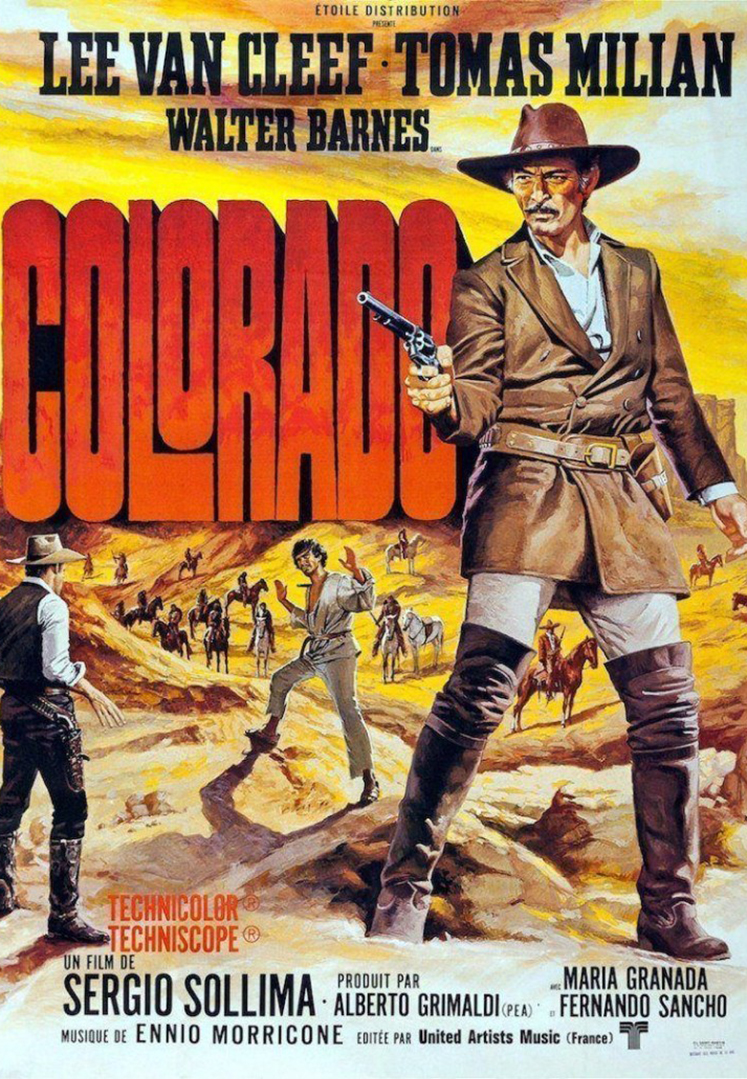

Colorado de Sergio Sollima

Le mercenaire de Sergio Corbucci

Leone a posé ces bases d’un genre qui va fleurir jusqu’au milieu des années 1970, et dont il restera le maître incontesté. Mais il n’en est pas moins l’arbre qui cache la forêt. Car le western dit spaghetti est un genre foisonnant, porté par une myriade de cinéastes encore trop méconnus hors des cercles de passionnés. À commencer par une « sainte trinité » qui va dominer le genre par la qualité de ses réalisations, celle des « trois Sergio » que Leone compose avec Sergio Corbucci, dont les films outranciers iront le plus loin dans la cruauté et la noirceur, et Sergio Sollima, dont les face-à-face philosophiques reflètent toutes les nuances de gris de la moralité humaine.

Il y a aussi – pour ne citer que ceux-là : Duccio Tessari qui est, aux côtés de Leone, un précurseur; Damiano Damiani, qui initie avec El Chuncho le sous-genre explicitement politisé du « western zapata », dont les intrigues se déroulent pendant la révolution mexicaine de 1910 et qui doit son nom à l’un de ses principaux meneurs, Emiliano Zapata; Tonino Valerii, qui a été l’assistant de Leone et se plaît en tant que cinéaste à rendre hommage aux légendes du western américain et aux mythes en devenir du western italien; Enzo G. Castellari, qui pousse la flamboyance baroque du genre à son summum et signe son chant du cygne avec Keoma; Enzo Barboni, qui va à rebours esthétiquement et incarne avec Trinita le meilleur d’un filon burlesque et parodique – à ne pas écarter par purisme car le caractère très populaire du western spaghetti a indéniablement contribué à son dynamisme.

Mon nom est personne de Tonino Valerii

Un vivier de talents

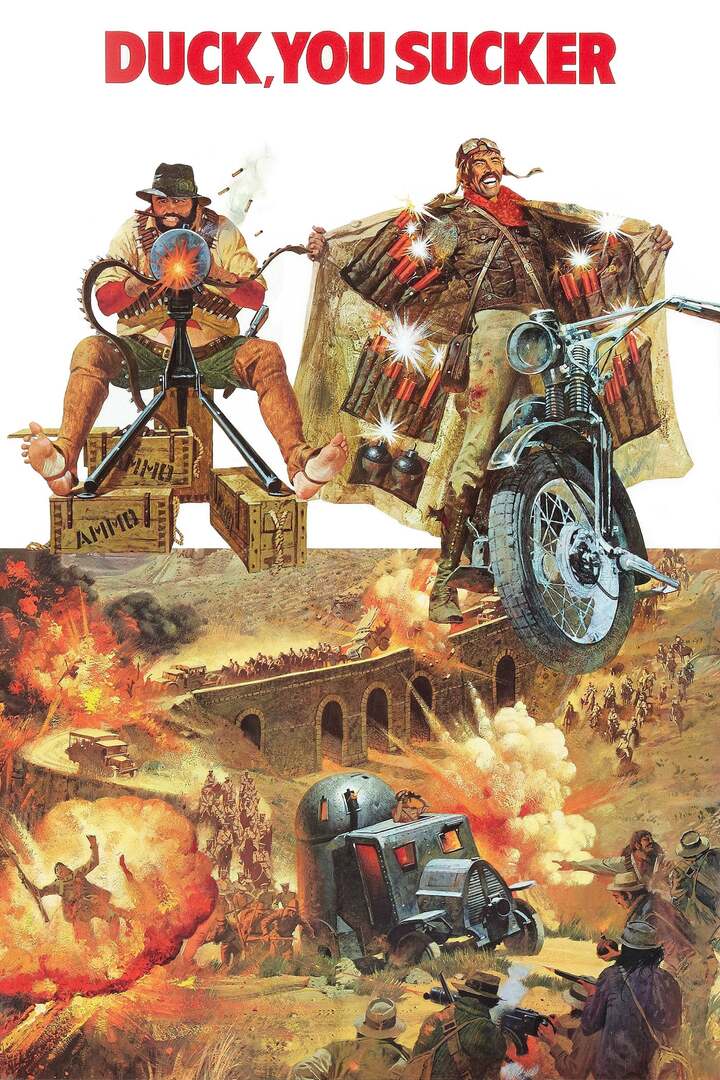

Il était une fois la révolution de Sergio Leone

Au-delà des cinéastes, une constellation d’artistes et artisans récurrents ont contribué à définir l’essence du genre. À ce titre, le plus incontournable est le compositeur Ennio Morricone. Tout en ayant signé la musique de la grande majorité des films, il n’a cessé de se renouveler avec génie et un sens audacieux de l’expérimentation, faisant de l’économie de moyens un atout : les coups de feu, les bruits du quotidien et l’inoubliable sifflement d’Alessandro Alessandroni viennent ainsi épauler les instruments de musique. Cette créativité dialogue avec l’importance de l’ambiance sonore dans le western spaghetti – finement travaillée puisque tous les sons étaient refaits en post-synchronisation. Pour la même raison, il n’y a pas vraiment de version originale car, les acteurs parlant souvent différentes langues, les films étaient systématiquement doublés.

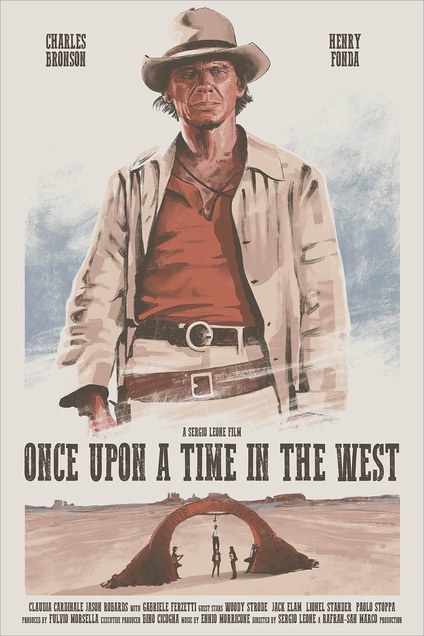

Impossible justement de ne pas dire un mot de ces acteurs. Le western italien a eu cette particularité de réunir des interprètes d’horizons très différents, et de créer des vedettes (qui parfois ne le seront pas au-delà du genre). Chez Leone, Clint Eastwood quitte les déguisements proprets de la série télévisée américaine Rawhide pour enfiler un poncho râpé et devenir la figure iconique que l’on connaît, tandis que Gian Maria Volonté en profite pour s’imposer comme l’un des grands acteurs italiens de sa génération. Sollima, Corbucci ou Tessari propulsent respectivement Tomás Milián, Franco Nero ou Giuliano Gemma. Parmi les américains, les acteurs dotés d’une « gueule » trouvent une place de choix dans ce nouvel univers, comme Eli Wallach, Jack Palance et surtout Lee Van Cleef, qui se voit offrir de superbes rôles de tête d’affiche après avoir été abonné aux apparitions de seconds couteaux dans le western américain (il avait refusé de faire refaire son nez aquilin). Certains acteurs s’encanaillent en contre-emploi (Henry Fonda) ou se défoulent en parfait emploi (Klaus Kinski); d’autres enfin saluent de leur présence un genre anticonformiste, comme Robert Charlebois.

La mort était au rendez-vous de Giulio Petroni

Un genre politique

Keoma d'Enzo G. Castellari

Derrière cet esprit frondeur se trouve un élément du genre qui a été trop souvent sous-estimé : sa dimension politique. En se réappropriant le western, les cinéastes italiens jouent avec l’omniprésence d’une culture américaine portée par le plan Marshall après-guerre, puis sur fond de mutation économique, de guerre du Vietnam et de généralisation des mouvements contestataires. L’anarchisme n’est jamais loin dans ce cinéma ironique et irrévérencieux, qui prend bien souvent le parti des opprimés et des marginalisés. Indépendants d’esprit, les héros ont certes une morale douteuse mais pas plus que ceux qui autour d’eux provoquent des bains de sang au nom de causes qui dissimulent bien souvent leur appât du gain.

Les cinéastes qui ont fait le western spaghetti ont grandi sous le fascisme (les doyens que sont Sollima et Giulio Petroni ont même été dans la résistance) et expriment sans cesse leur méfiance envers l’idéologie et le pouvoir: la horde inquiétante des cagoules rouges dans le Django de Corbucci en est l’exemple le plus frappant. Leur rejet du dogmatisme les a amenés à préférer la fable au didactisme politique et aux morales naïves, complexifiant toujours leur vision du monde. Ainsi Leone fait le choix de montrer une scène de torture dans le camp nordiste plutôt que sudiste dans Le bon, la brute et le truand et Sollima place la dérive fascisante du côté de l’intellectuel et non du brigand dans Le dernier face à face.

Django de Sergio Corbucci

El chuncho de Damiano Damiani

Le western zapata dresse clairement des paraboles à saveur anti-impérialiste et tiers-mondiste. On retrouve notamment derrière plusieurs récits (El chuncho, Colorado, Le mercenaire), le scénariste et militant du parti communiste italien Franco Solinas. Ces films tracent comme chemin possible l’éveil politique de ceux qui sont aliénés par la pauvreté : le péon Cuchillo (Colorado et Run, Man, Run), qui en est la personnification, est devenu à l’époque un symbole populaire. Même si ces films sont bien évidemment du côté de l’élan révolutionnaire du peuple, ils se méfient néanmoins des visions romantiques simplistes et brouillent souvent les pistes – Il était une fois la révolution est à ce titre passionnant. Plus généralement, en miroir de leur imagerie macabre peuplée de cimetières et de cercueils, les westerns italiens sont souvent pessimistes (voire nihilistes comme Le grand silence). Leur part de violence, d’ambiguïté et de désenchantement a d’ailleurs étrangement anticipé les « années de plomb » qui ont suivi.